Perché l’assoluzione di Kyle Rittenhouse è giusta

Sulla vicenda del 18enne che uccise due persone durante le proteste di Black Lives Matter e le colpe dei media italiani

Kenosha, Wisconsin, 23 agosto 2020. Una donna chiama il 911, in preda al panico perché il suo ex-fidanzato, sul quale da un mese pende un mandato di arresto per abusi sessuali e violenza domestica, si è presentato da lei e le ha rubato le chiavi dell’auto. Il ricercato si chiama Jacob Blake, ha 29 anni ed è afroamericano; la polizia riesce a fermarlo, ma l’epilogo è drammatico: sette colpi di pistola sparati dall’agente Rusten Sheskey mandano Blake in ospedale e lo paralizzano dalla vita in giù. Le testimonianze sulla condotta di Blake e sul comportamento della polizia sono contraddittorie, ma nella caldissima estate delle proteste targate Black Lives Matter non c’è tempo per accertare i fatti: due giorni dopo, nella stessa Kenosha, numerosi manifestanti si danno appuntamento per protestare contro l’ennesima violenza della polizia ai danni dei neri. L’annuncio allarma un diciottenne bianco di Antioch, cittadina dell’Illinois a venti miglia dal luogo del misfatto: il suo nome è Kyle Rittenhouse e fa parte della ‘milizia’ locale, un gruppo di cittadini armati che affiancano le forze dell’ordine nel presidio del territorio. La sera del 25 agosto si presenta a Kenosha con un fucile semiautomatico e il dichiarato intento di proteggere i negozianti e l’azienda in cui lavora, ma l’epilogo è ancora più tragico del precedente: dall’Ar-15 di Rittenhouse partono alcuni colpi che feriscono una persona e ne uccidono altre due.

Le premesse non sono quindi favorevoli per Rittenhouse, imputato di omicidio e altri quattro reati, ma già dalle prime udienze si capisce che il caso è molto più complesso del previsto.

Il caso infiamma da subito i media americani. La destra radicale eleva Rittenhouse a eroe nazionale, mentre a sinistra si celebrano le tre vittime come martiri antirazzisti; in mezzo, sballottato fra gloria e infamia, si muove uno spaesato Rittenhouse, soverchiato da una tragedia più grande di lui. Pochi giorni dopo si apre il processo: il giudice è Bruce Schroeder, un veterano del Partito Democratico, e democratico è anche il governatore del Wisconsin Tony Evers; nell’autunno 2020, del resto, è proprio questo piccolo lembo del Midwest a risultare decisivo per l’elezione di Joe Biden. Le premesse non sono quindi favorevoli per Rittenhouse, imputato di omicidio e altri quattro reati di fronte a una giuria popolare formata da 18 persone, ma già dalle prime udienze si capisce che il caso è molto più complesso del previsto.

Le due vittime e il sopravvissuto

La prima vittima, il trentaseienne bianco Joseph Rosenbaum, era tutto fuorché un manifestante di Black Lives Matter. Nato in Arizona il 21 settembre 1983, la sua fedina penale si apre nel 2002, con uno stupro ai danni di un undicenne. Dimesso dal carcere dopo quattordici anni, nel 2016 incontra una ragazza e dalla loro unione nasce una bambina, ma i crescenti disturbi mentali del compagno inducono la donna a scappare con la figlia nel lontano Midwest, lasciandosi alle spalle le Montagne Rocciose e migliaia di chilometri di praterie. L’uomo non si dà per vinto e nel 2019 ritrova l’ex fidanzata nel Wisconsin: inizia così la storia di Rosenbaum a Kenosha. Il destino, tuttavia, gli riserva un altro innamoramento; Joseph e la nuova ragazza piantano la loro tenda dietro a un magazzino abbandonato, ma l’arrivo del Covid-19 li costringe a rifugiarsi nella stanza di un motel a tariffe scontate. La segregazione del lockdown segna la catabasi finale di Rosenbaum: a giugno 2020 tenta di suicidarsi ingerendo delle pillole; il 20 luglio è inserito nel registro degli indagati della Corte del Wisconsin per abusi ai danni della fidanzata; un mese dopo viene trovato dalla polizia in preda a vomito e convulsioni nel parcheggio di un McDonald’s, dove per la seconda volta ha ingerito delle pillole nel tentativo di suicidarsi. Viene quindi portato all’ospedale della vicina Milwaukee, la città che più di altre racchiude le due anime degli Stati Uniti: l’innocenza di Happy Days e la mostruosità di Jeffrey Dahmer, il serial killer che mangiava le sue vittime. Nel frattempo, a Kenosha, l’agente di polizia Rusten Sheskey spara sette colpi sulla schiena di Jacob Blake; due giorni dopo, in quel fatale 25 agosto, Rosenbaum viene dimesso dall’ospedale e ributtato sulle strade della città, proprio dove si sono riuniti decine di manifestanti e il giovane Kyle Rittenhouse sta camminando con il suo fucile da miliziano.

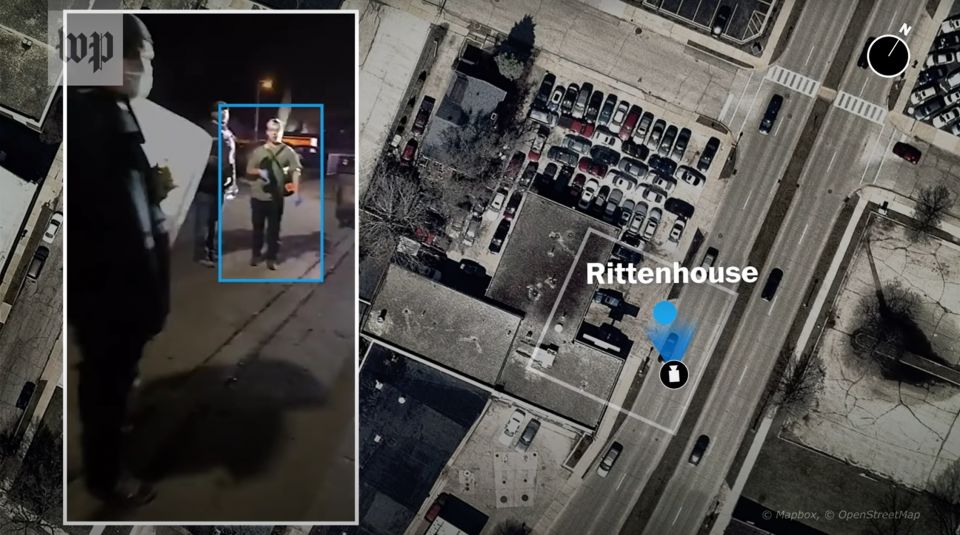

Kyle Rittenhouse nella ricostruzione del video di Visual Forensics del Washington Post dal titolo: "Come i percorsi di Kyle Rittenhouse e Joseph Rosenbaum si sono incrociati in un incontro fatale"

I filmati di quella sera mostrano un Rosenbaum completamente fuori controllo: attorno alle 23.30 si avvicina a un gruppo di manifestanti pacifici urlando «Uccidimi, negro» (non propriamente una dichiarazione da attivista di Black Lives Matter). Negli stessi minuti, Rittenhouse sta invece camminando nei pressi degli attivisti, domandando a tutti se avessero bisogno di assistenza medica. Poco dopo lo si vede dirigersi verso una zona presidiata dalla polizia; urla «Io lavoro in quell’azienda», ma qualcosa va storto e alle 23.48 le telecamere inquadrano Rosenbaum che assale Rittenhouse nel tentativo di rubargli l’arma; si sente uno sparo, poi altri tre. Rosenbaum rimane a terra e viene caricato su un SUV diretto all’ospedale, ma ormai è morto. Rittenhouse scappa gridando «Ho ucciso qualcuno», ma nella sua corsa disperata cade a terra e viene assalito da un ventiseienne bianco: si chiama Antony Huber e ha una fedina penale problematica (minaccia armata, strangolamento, violenza domestica, violazione della libertà vigilata e conseguente incarcerazione nel 2017, rilascio e ulteriore detenzione per condotta violenta nel 2018). Huber si trova lungo le strade di Kenosha perché Jacob Blake è suo amico; nella colluttazione con Rittenhouse lo si vede afferrare l’arma, ma ancora una volta il ragazzino spara e lascia a terra la sua seconda vittima in pochi minuti. Anche un altro giovane bianco cerca di fermarlo, ma Rittenhouse lo colpisce al braccio: il suo nome è Gaige Grosskreutz, ha in mano una pistola (regolarmente dichiarata) ed è l’unico dei quattro protagonisti di questa vicenda ad essere veramente un manifestante anti-razzista (stando alla televisione locale TMJ4, un network della Nbc, Grosskreutz farebbe parte dell’organizzazione The People’s Revolution); al processo ammetterà di aver puntato la pistola contro Rittenhouse. Il ragazzino con il fucile, a questo punto, si consegna alle forze dell’ordine: ha ucciso due persone, ne ha ferita una terza, e forse comprende che quella sera avrebbe dovuto rimanere a casa.

Cosa ci insegna la sentenza

Venerdì 19 novembre, a un anno da quella tragica notte, la corte ha assolto Rittenhouse da tutte le accuse: nessun omicidio, soltanto legittima difesa. Si è molto discusso sulla composizione della giuria, che al momento della sentenza è stata ridotta da 18 a 12 per effetto di una estrazione a sorte, ma la pratica è piuttosto comune nel Wisconsin e non sembra ravvisabile alcuna trama oscura. Il governatore Evers, uno dei più fieri nemici di Donald Trump, ha evitato di entrare nel merito della sentenza, limitandosi a un commento incentrato sulla necessità di porre fine alla cultura della violenza; lo stesso Biden, intervistato sulla questione, ha affermato che «il sistema giuridico funziona e dobbiamo adeguarci».

Comunque la si pensi in merito alle proteste seguite alla morte di George Floyd (e quello che penso l’ho già scritto qui), la sentenza emessa dalla corte del Wisconsin è ineccepibile: il secondo emendamento della Costituzione americana stabilisce che «A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed». L’analisi dei filmati e le deposizioni dei testimoni hanno inoltre confermato che Rittenhouse ha agito per legittima difesa.

Stampa e televisioni non si sono degnate di verificare i profili delle vittime, ribattezzati come «manifestanti antirazzisti» da tutti i media

Purtroppo i media italiani hanno dimostrato ancora una volta di che pasta sono fatti: stampa e televisioni non si sono degnate di verificare i profili delle vittime, ribattezzati come «manifestanti antirazzisti» da tutti i media. Qualcuno ha parlato addirittura di «attivisti neri», quando sarebbe bastato digitare i nomi su Google Immagini (complicatissimo strumento di ricerca noto soltanto a pochi segugi). Altri hanno festeggiato con malcelata soddisfazione: finalmente una rivincita ai danni della «razzistissima crociata antirazzista» degli ultimi due anni. Per trovare una voce ragionevole bisogna quindi affidarsi alla stampa d’oltreoceano, dal Washington Post al New York Times, dove in questi giorni sono apparsi numerosi commenti che hanno evidenziato un fatto elementare: il problema non è la sentenza, giuridicamente corretta, ma la legge americana sulle armi, su cui si dibatte da decenni. Con tutto il rispetto per la «Land of Freedom», è malata una nazione che permette a un ragazzino non addestrato di imbracciare un fucile e camminare in un contesto dominato da rabbia e violenza; quanto a Jacob Blake, dal cui arresto è partita tutta questa macchina infernale, dubito che la successiva condanna a due anni di libertà vigilata valesse sette colpi di pistola alla schiena.

La notte del 25 agosto 2020 si sono trovate faccia a faccia tre vite che mai avrebbero dovuto incrociarsi: Joseph Rosenbaum, sbattuto fuori dall’ospedale nonostante i due tentati suicidi; Anthony Huber, uscito di prigione dopo svariati atti di violenza; Kyle Rittenhouse, cresciuto in una nazione devastata dalla propaganda trumpiana. Mentre i primi due hanno trascorso la loro vita nell’illegalità, il terzo ha maturato un culto fanatico dell’ordine pubblico, al punto da arruolarsi nella Milizia a fianco della polizia. Non si tratta di «suprematismo bianco», come ha sintetizzato la stampa italiana, perché nessun razzista domanderebbe a un gruppo di afroamericani «avete bisogno di medicamenti?»: la verità, banale finché si vuole, è che sulla provincia americana aleggia ancora il mito della frontiera, ormai ridotto a tragica parodia.

In questo inquietante appiattimento della realtà le cause profonde degli eventi sono annullate, quando invece sarebbe necessario riflettere sul sistema che ha portato ai fatti di Kenosha

C’è però un’altra verità, altrettanto amara, che invece riguarda casa nostra: il giornalismo italiano, con pochissime eccezioni, non è più in grado di raccontare i fatti. Se si trattasse di semplice malafede il problema non sarebbe così drammatico, poiché rientrerebbe nel novero delle deformazioni ex post facilmente riconoscibili (che infatti sono evidenti nelle strumentalizzazioni della trumpiana Fox News); di fronte alla trasformazione di due sbandati in «manifestanti antirazzisti», semmai, c’è uno schematismo ideologico che ha impedito la ricostruzione dei fatti ex ante. Nel sistema binario buono/cattivo non c’è spazio per la complessità: le categorie intermedie sono non-essere. In questo inquietante appiattimento della realtà le cause profonde degli eventi sono annullate, quando invece sarebbe necessario riflettere sul sistema che ha portato ai fatti di Kenosha: incapacità ‘rieducativa’ del carcere, collasso della famiglia, fallimento della scuola, inadeguatezza della sanità, rispetto di valori che tali non sono, obsolescenza di leggi ormai condannate dalla storia. Ma se si è troppo preoccupati di stare dalla parte ‘giusta’, qualunque buona causa finisce per diventare una farsa. E non c’è crimine più odioso di questo.

Commenta