Autopsia di un papa

Cronache corporee del trapasso del Pontefice attraverso le epoche, dall'anno Mille alla scomparsa di papa Bergoglio

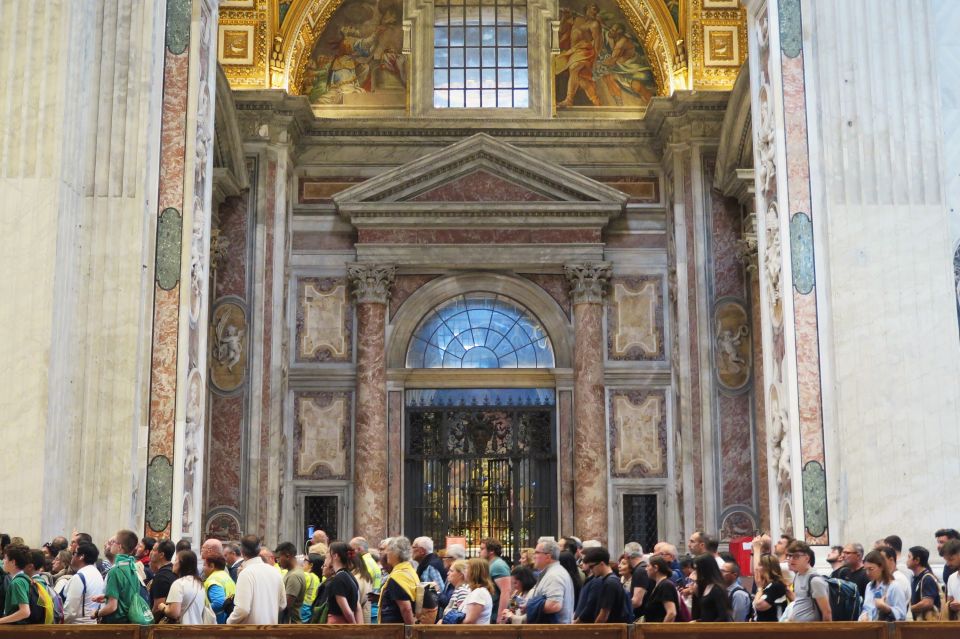

«Sondaggio di 10 minuti sulla visita alla salma di Papa Francesco. La invito cordialmente a condividere la sua esperienza». Una giovane donna, che si qualifica come ricercatrice del dipartimento di Studi Religiosi di un'università californiana interessata al «potere dei rituali di lutto nell'unire le persone», mi porge un foglietto. Vedo una foto di un sorridente Bergoglio intento a salutare la folla e, accanto, i filiformi moduli neri di un codice a barre bidimensionale. «Per partecipare scansioni il QR code qui sotto con la fotocamera del suo smartphone», recita il foglio. Sono riemerso sul sagrato dalla Basilica di San Pietro, massa granitica troneggiante su una distesa di bandiere, cappellini, visiere e ombrelli sotto i quali migliaia di pellegrini tentano di schermarsi dai raggi del sole, urtandosi tra di loro entro l'abbraccio del colonnato del Bernini. Comitive di brasiliani, sacerdoti africani, suore asiatiche. Diramazioni remote di un corpo unitario che si articolano capillarmente verso un centro pulsante.

Gruppo di pellegrini in Piazza San Pietro. Foto dell'autore

I. Occhi Nella mente permangono le immagini di quanto ho visto all'interno. Tutto è reso incerto dal lento lavorìo di pupille, retina e fotorecettori, che tentano di adattarsi all'oscurità sepolcrale. Solo a tratti il buio è rischiarato dai riflessi dorati della Gloria ascendente di angeli, raggi e nuvole che sovrasta la Cattedra di San Pietro – il simbolo assoluto del magistero papale. In Roma senza Papa. Cronache di fine secolo ventesimo di Guido Morselli, apparso per la prima volta nel 1974, il protagonista, un sacerdote svizzero tedesco giunto nella Urbe inenarrabilis per sottoporre al pontefice il suo trattato teologico in difesa della devozione mariana, si sofferma ad ammirare da Castel Sant'Angelo il profilo di Città del Vaticano e di quei «monumenti che sono costati al cattolicesimo, e ne valeva la pena, lo scisma protestante».

Anche ai miei occhi, l'edificio si presenta come un'immensa camera mortuaria

Nell'ucronia morselliana la Controriforma ha definitivamente ceduto alla nuova Riforma voluta da Papa Libero I, turco di nazionalità libanese e rito maronita che ha abolito il celibato ecclesiastico. San Pietro appare al giovane don Walter un vuoto mausoleo: sotto le sue volte chilometriche gli stucchi barocchi si sfaldano e riecheggiano gli echi desolanti di una religione al capolinea. Anche ai miei occhi, l'edificio si presenta come un'immensa camera mortuaria, dai pesanti drappi rossi che schermano la luce, la pavimentazione marmorea damascata, le cupe nicchie, le cappelle laterali circonfuse d'incenso, e le appendici sotterraneee che ospitano ossari cromati, maschere di cera e corpi polverosi trasudanti morte e venerazione. Come nel romanzo di Morselli, anche la trepidante Roma percorsa dalle delegazioni straniere giunte in città per le imminenti esequie papali, è rimasta, per ragioni diverse, senza papa. Le sue spoglie sono esposte in prossimità del baldacchino di Bernini, scortate dalle guardie svizzere, mentre ai lati del feretro si alternano figure indecifrabili, prostrate sugli inginocchiatoi. Di fronte alla bara aperta, gli ingressi monumentali della basilica lasciano fluire un fragoroso corteo che s’infrange e si disperde confusamente nel perimetro di quel monumentale sepolcro che è San Pietro.

Pellegrini in coda all'interno della basilica di San Pietro. Foto dell'autore

Pellegrini in coda all'interno della basilica di San Pietro. Foto dell'autore

II. Paramenti sacrali. Una notte di luglio del 1216, presso la cattedrale di Perugia, dove risiedeva temporaneamente la curia romana, il corpo di Innocenzo III fu spogliato furtivamente degli sfarzosi paramenti pontificali: rimase un cadavere quasi nudo (fere nudum) e in avanzato stato di decomposizione (fetidum) abbandonato al suo destino nella casa del Signore. L'episodio, riportato dal predicatore Jacques de Vitry, giunto in città per essere consacrato vescovo di Acri, si inserisce in un nutrito filone di narrazioni riguardanti la depredazione del corpo del papa: queste esaltano i caratteri di mortalità e transitorietà della figura del Sommo Pontefice, attraverso i connotati percettivi della nudità, della putrefazione e del pestilenziale odore emanato dalla salma. La nudità del papa rimandava alla perdita degli attributi di potere legati alla sua identità di vicario di Cristo in Terra. Il racconto di Jacques de Vitry si ricollega ai sofisticati apparati rituali che la Chiesa elaborò attorno al corpo del pontefice, con l'obiettivo di giustificare la contraddizione tra la transitorietà della sua natura umana e la continuità della Chiesa come istituzione universale. I riti autoumiliatori medievali, rimarcando l'illusorietà e la finitezza del corpo papale, rafforzavano, per contrasto, la perennità della sede apostolica. A differenza del monarca, infatti, si riteneva che il Papa non possedesse due corpi, uno mortale e uno politico, incorruttibile, che si perpetua all'infinito entro le strutture del potere, ma che disponesse di un solo corpo naturale, soggetto alla malattia, al deperimento e alla morte. Dopo la morte, il papa ritornava di fatto ad essere un uomo e la sua salma perdeva ogni segno riconducibile alla funzione ricoperta. I paramenti che ne accoglievano le spoglie attestavano la sua passata majestas, tentando di ritardare il progressivo depotenziamento pratico e concettuale operato dal tempo, dall'abbandono e dai saccheggi.

Mi immagino per un momento il cadavere del Santo Padre, percorso da arterie e vasi sanguigni inondati dai liquidi della tanatoprassi

III. Arterie, vasi e liquidi. Davanti all'altare, a lato del feretro di Francesco, un cardinale sudsudanese dispensa benedizioni ai fedeli, imponendo le mani sulla fronte di due turiste statunitensi in tuta e scarpe da ginnastica. Poi scompare, seguito dallo svolazzare della fascia cardinalizia rossa marezzato, dietro la porta contornata dalle statue e dai rilievi della tomba di Alessandro VII, sfiorando il globo marmoreo nel quale l'Africa subsahariana non compare neanche. Mentre li osservo, avverto distintamente le voci di alcuni individui che, rivolgendosi alla sicurezza, millantano titoli, qualifiche, connessioni e amicizie nel vano tentativo di accedere a quel recinto sacro permeato dalla presenza del corpo del pontefice, sottratto al fluire continuo della folla che sciama interminabile attorno alla salma. Mi immagino per un momento il cadavere traslucido del Santo Padre, percorso in tutta la sua estensione da arterie e vasi sanguigni inondati dai liquidi della tanatoprassi, deputati a ritardarne la decomposizione. Lucenti e cristallini, innervano ogni periferia corporea del pontefice, trattenendo temporaneamente i nauseabondi liquidi organici che, in loro assenza, comincerebbero a spillare dal cadavere, trasformando l'epicentro della Cattolicità in una miasmatica foresta di colonne. Sul corpo quasi levigato si rifrangono i riflessi provenienti dall'altare, la parte superiore del volto punteggiata da masse di sangue sottocutanee appena celate dalla mitra bianca, le mani saldamente ancorate ad un rosario mai sgranato.

Il corpo fu rivestito di strati di cellophane insieme ad erbe aromatiche e spezie che ricordavano il trattamento riservato alle spoglie di Gesù Cristo

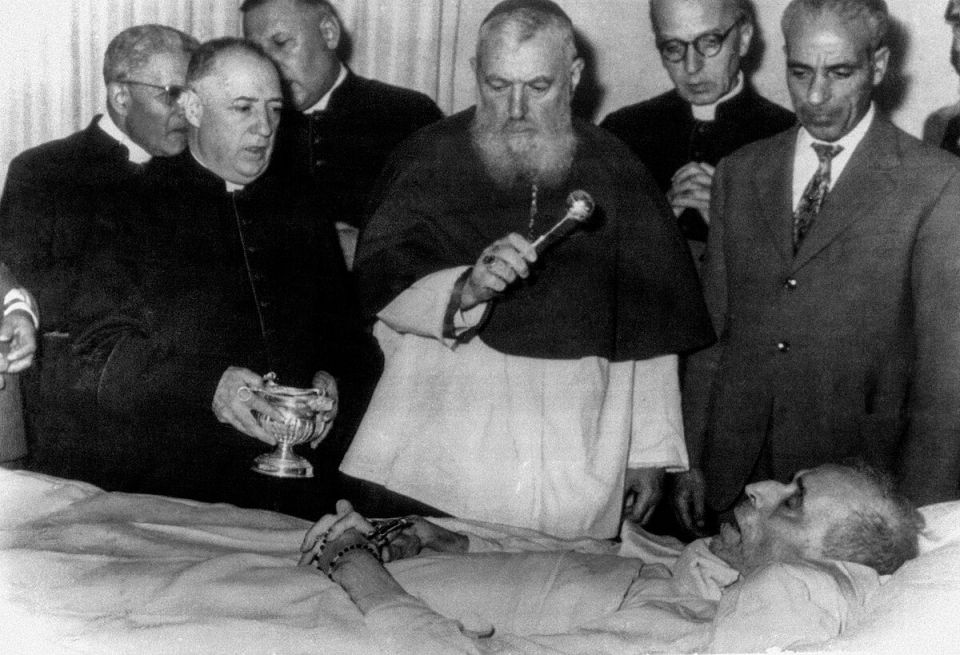

IV. Volto. A partire dal XIII secolo, il crescente interesse dei successori di Pietro per la scienza medica diede adito ad aspri dibattuti sullo statuto e sulla disposizione post mortem della salma del pontefice. Con la decretale Detestande feritatis, emanata nel 1299, Bonifacio VIII proibì, pena la scomunica, lo smembramento dei cadaveri, pratica invalsa in quel periodo anche presso vescovi e uomini di chiesa che vi ricorrevano per evitare la putrefazione ed agevolare il trasporto della salma verso il luogo di sepoltura prescelto. L'iniziativa di Bonifacio VIII fu una dichiarazione solenne a difesa dell'integrità del corpo, accompagnata dall'erezione sistematica di sepolcri e statue raffiguranti le sue fattezze, in un inedito tentativo di rendere eterna e perpetua la fisicità del vescovo di Roma. Il fermento culturale della curia romana di quel tempo, l'influenza dello sviluppo delle scienze nel mondo arabo, la circolazione di trattati alchemici e di idee sulla possibilità di raggiungere l'immortalità, avevano alimentato, essenzialmente, un contrasto tra caducità e prolongatio vitae, tra la retorica della mortalità e la proiezione imperitura della maestà papale per mezzo di strumenti innovativi. Un drammatico esempio di questa tensione si registrò nell'ottobre 1958 in occasione della dipartita di Pio XII. L'archiatra pontificio Riccardo Galeazzi Lisi, già autore di alcune foto del papa agonizzante sul letto di morte, scattate di nascosto con una Polaroid e vendute alla rivista francese Paris Match, propose di conservare la salma di Pio XII tramite un rivoluzionario metodo, da lui stesso messo a punto: il corpo fu rivestito di strati di cellophane insieme ad erbe aromatiche e spezie che ricordavano il trattamento riservato alle spoglie di Gesù Cristo. La leggenda narra che durante la traslazione in Vaticano, dopo aver avvertito un rumore proveniente dalla bara, il corteo funebre dovette sostare presso il Palazzo del Laterano e, all'apertura della cassa, venne constatato come il ventre del papa fosse letteralmente esploso, dilaniato dall'accumulo dei gas corporei. Vero è che il cadavere andò incontro ad un'accelerata decomposizione: fu così necessario un nuovo trattamento per limitare i danni del precedente, applicando sul volto del pontefice una maschera di lattice per dissimularne le sembianze livide, i muscoli facciali tumefatti, l'espressione terrificante.

Aspersione di acqua santa sul corpo di papa Pio XII. Wikimedia Commons

Aspersione di acqua santa sul corpo di papa Pio XII. Wikimedia Commons

V. Mani. La folla sciama ancora attorno alla salma, formando un semicerchio che si illumina a sprazzi, costellato dai flash degli smartphone. In un recesso della basilica, riparati da una colonna, lontano dagli occhi della sorveglianza in livrea, alcuni fedeli, le braccia protese con i telefoni in mano, cercano di scattare una foto alla salma di Francesco, appena intuibile attraverso uno spicchio contornato dalle maniche a sbuffo e dai pennacchi delle guardie svizzere. Altri ancora, come riportani alcuni quotidiani nei giorni successivi, si immortalano in un selfie con il morto, pratica che ha fatto scattare il divieto di utilizzo dei cellulari dentro San Pietro. Ognuno tenta, surrettiziamente, di portarsi a casa un lembo digitale dei paramenti pontificali, una porzione di tessuto corporeo riprodotta su uno schermo, sgranate memorie dell'avvenuto passaggio. Anche il papa muore, anche il vicario di Cristo in Terra è nudo davanti al mondo, una larva pervasa da liquidi chimici fosforescenti che ne rallentano l'ineluttabile degradazione, ormai priva degli attributi trascendentali che la contraddistinguevano. La scelestissima consuetudo dei tumulti che si registravano sin dai primi secoli della Cristianità per le strade di una Roma senza papa, nel nuovo assetto determinato dal vuoto di potere e dal rovesciamento dei tradizionali rapporti di forza, è sostituita da una bolgia cacofonica di cellulari, telecamere, codici QR e discutibili autoscatti: la spoliazione postmoderna del corpo del papa.

Il corpo del papa è stato per secoli un ideale “luogo” di scontri e rivalse. Anche da morto, il pontefice si esprime

La morte del papa è, da sempre, un complesso palinsesto nel quale ognuno aggiunge ed elimina qualche elemento. La storia della salute, della malattia e della morte del Romano Pontefice è andata a costiture una tradizione, un canone, articolatosi secondo matrici ricorrenti. Sin dalla sua elevazione al soglio pietrino, le condizioni di salute del cardinale prescelto sono monitorate e discusse, diventando oggetto di una vera e propria sovrapproduzione di informazioni. Il corpo del papa, dal grave ascesso di Leone X al supposto polmone mancante di Francesco passando per l'ematuria di Gregorio XIV, è stato per secoli un ideale “luogo” di scontri e rivalse, ove si sono rincorse voci non confermate, foriere di un clima destabilizzante da Sede vacante. Anche da morto, il pontefice si esprime. La sua salma, manipolata, profanata e appropriata, si fa messaggio.

La salma esposta di papa Francesco. Ricardo Stuckert / PR, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

In copertina: The Body of Pope Emeritus Benedict XVI Lies in State at St. Peter’s Basilica ahead of the funeral, © Mazur/cbcew.org.uk, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr

Commenta