La scrittura ti permette di fare quello che vuoi… più o meno

Intervista ad Arianna Dell’Arti tra cinema, teatro e scrittura, dal set di Boris alla sua raccolta Wanderwoman

«Io voglio solo scrivere. Ho iniziato dopo Boris 2: ho smesso di fare l’aiuto regista per quattro anni e ho iniziato piano piano a scrivere. Luca Amorosino viveva con me, si è beccato tutte le prime cose che scrivevo. I pezzi un po’ li facevo fare ad altri – mi ricordo che il primo pezzo l’ha fatto Cristina Pellegrino – e poi piano piano ho cominciato a farli io, per testarli. Li scrivevo e poi andavo nella libreria dove sono cresciuta negli ultimi dieci anni, Giufà a San Lorenzo, dove c’era un gruppo di intellettuali, tutti scrittori, e facevamo le serate e ci leggevamo i pezzi, facevamo reading come “Natale Acido”, c’erano i Soriga, i Raimo. E lì è stata una palestra dove cominciare a testare le cose. È nata così».

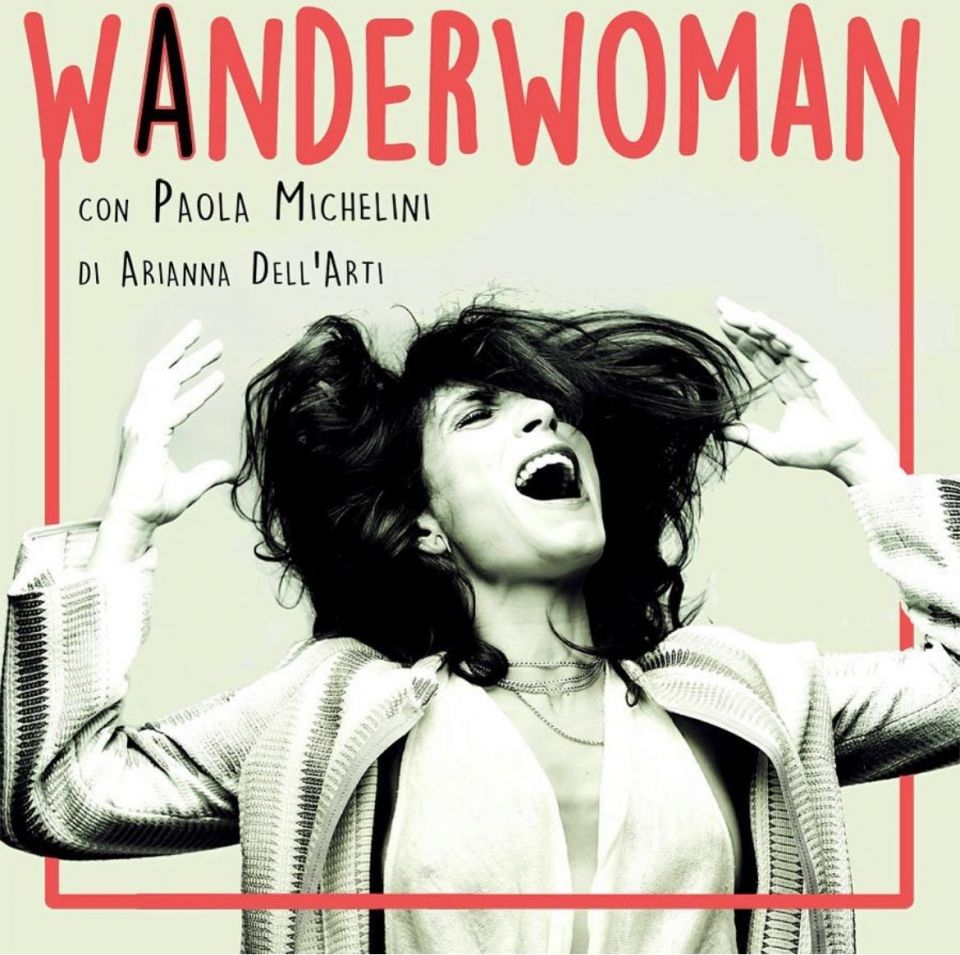

Arianna Dell’Arti è forse il nome più conosciuto d’Italia associato alla faccia sbagliata, quella di Caterina Guzzanti che l’ha interpretata nella serie tv Boris dove, da assistente alla regia, era costretta a fare il lavoro del suo superiore, l’aiuto regista Alfredo – Luca Amorosino, appunto – che era sempre impegnato a tirare con Duccio e alla fine, l’aiuto regia, non lo faceva. Arianna invece l’aiuto regia lo fa davvero, ha finito a dicembre il lavoro sul set di Boris 4 e a maggio è tornata a mettere in scena al Monk di Roma Wanderwoman, il suo ultimo spettacolo teatrale che racconta la vita della protagonista Ada dal momento in cui scopre il tradimento del compagno. Un monologo in cui emergono tutta l’intelligenza della sua scrittura, gli spunti brillanti e lo sguardo ficcante sulla realtà, l’equilibrio tra commedia e dramma, l’originalità nel modellare il personaggio che ha il corpo e la voce di una strepitosa Paola Michelini. Il testo dello spettacolo chiude la sua raccolta Wanderwoman. Monologhi, racconti e trallallà (Miraggi Edizioni, 2022), che comprende racconti brevi, testi teatrali e lampi comici tra invenzione e auto-fiction scritti nel corso degli anni. Ci diamo appuntamento per parlarne ad un caffè del Pigneto, il quartiere dove abita e dove deve tornare spesso, persino quando lo abbandona anche solo con l’immaginazione, come nel pezzo Desideri: «io voglio tornare nella mia di casa. Piccoletta ma accogliente. Con una grande terrazza, la metro C dietro l’angolo. Dove posso svegliarmi felice senza avere paura che questa felicità mi venga saccheggiata». Chiacchieriamo qui, con la metro C dietro l’angolo e un venticello che dà un po’ di sollievo in questa torrida estate romana.

Com’è nato l’intreccio tra testo scritto e testo interpretato, hai sempre scritto nella direzione del teatro?

È sempre stato in quella direzione perché avevo un riscontro immediato, io volevo fare la regista – in realtà la vorrei fare ancora – ma quello non è un fine, è un mezzo. Volevo raccontare delle storie e la carta e la penna sono le cose più veloci per farlo. Non dipendi da nessuno. E lo stesso per il teatro, è molto meno costoso: tra un fare un film e fare teatro c’è un abisso. Non mi sono mai interrogata più di tanto: era un modo semplice per fare le cose, un modo aggregativo. E la scrittura ti permette di fare quello che vuoi… più o meno.

La raccolta è molto eterogenea: ci sono alcune cose che sono chiaramente scritte per essere interpretate, ma non solo.

Il palcoscenico mi ha aiutato tantissimo, io sul palco ho messo a posto la scrittura. Andavo sempre a Milano, in un periodo in cui facevo tantissimi spettacoli in giro, e provavo le cose in un posto che si chiamava “Ghe pensi mì”, appena scritte, le leggevo proprio sul palco. Avevo una serata fissa al mese in cui andavo e provavo le cose, e il pubblico ti serve tantissimo per capire cosa funziona o no.

Tutto quello che c’è in Wanderwoman lo hai interpretato sul palco?

No, ci sono tanti inediti che non ho mai fatto. Racconti come Il dito, Esprit d’escalier e Una coppia perfetta non li ho mai fatti, Tilt l’ho fatto in una versione scritta a monologo che non è questa, è molto più breve e la faccio poco perché solitamente le persone da me si aspettano la commedia. Adesso vado in scena molto poco, perché mi sono un po’ rotta di dover necessariamente far ridere. Mi sta un po’ stretta come aspettativa.

Alcune di questi pezzi li avevo letti sui tuoi canali social prima che venissero pubblicati, o sbaglio?

Prima li pubblicavo molto: li facevo a teatro e poi li pubblicavo perché era un buon modo per capire se erano efficaci o meno. La bacheca di Facebook la uso molto come appunti, è un diario pubblico – e infatti devo smetterla, perché non mi aiuta molto dal punto di vista commerciale.

Nella tua scrittura questa dimensione diaristica, l’esperienza personale, si intreccia molto con la finzione.

In realtà è una finta auto-fiction. C’è, io parlo quasi sempre in prima persona, ma il novanta percento delle cose sono inventate, oppure non sono mie. Sono prese da storie, da cose che vedo. È chiaro che poi tutto passa attraverso di me, io le faccio vivere, ma ogni testo è a sé.

Il palcoscenico mi ha aiutato tantissimo, io sul palco ho messo a posto la scrittura

Tutti i pezzi hanno una genesi. Tilt l’ho scritto tantissimi anni fa, su commissione. C’era una donna che voleva pubblicare una raccolta di racconti sul femminicidio e mi chiese di scrivere. Io non avevo nessuna voglia di scrivere dal punto di vista femminile, non mi interessava, era già stato fatto e non avrei aggiunto niente, mi interessava molto di più il lato maschile della faccenda. Per cui ho fatto un po’ di ricerche e ho trovato un’associazione che si occupa di violenza dalla parte degli uomini: se sei un uomo violento puoi telefonare a questo numero verde e loro ti accompagnano nel percorso. Li ho chiamati, li ho intervistati, ho passato delle giornate insieme a questi operatori, che sono tutti psicoterapeuti, e mi sono fatta raccontare un sacco di storie. Da lì è nato questo pezzo, che è verosimile, in cui all’interno ci sono pezzettini di storie di altri, pezzettini di cose di amici miei. Mi interessava molto di più questo punto di vista, mi sorprendo che non venga calcolato, perché per la violenza contro le donne c’è la condanna tout-court, come succede spesso per le cose socialmente inaccettabili, un approccio che non porta da nessuna parte.

Come accade per ogni situazione di violenza estrema, dove il colpevole diventa subito “Il mostro” o “L’orco” e spersonalizzando il problema non lo risolvi mai, non lo affronti.

Non lo affronti, e invece a me interessava affrontarla quella cosa. Mi ricordo lo lessi in Sicilia, ad un festival. Lo avevo pubblicato su Facebook e prima di andare al festival mi scrisse una donna e mi disse: “Ti prego, fai quel pezzo, ti prego perché porto il mio compagno che è violento”. Lo feci per lei, e poi parlammo. Fu molto utile, perché lui si interessò e disse: “Ok, forse telefono a questa associazione”. Almeno parlandone puoi ammettere il problema, dire “Vado a curarmi da qualche parte”.

«E come succede?» aveva chiesto Andrea.

«Vado in tilt, non capisco più nulla, anche Paola dice che vado in tilt».

«Ma prima di andare in tilt, cosa succede, come sta, cosa si sente?»

Francesco ci aveva pensato un attimo, si era ricordato di quel fastidio improvviso per le “s”.

«Magari stiamo litigando e mi si crea un blocco in gola, mi dà fastidio il modo in cui muove le mani, quella sua “s” che fischia. Una volta, mentre la menavo, le ho anche chiesto di evitare le parole con la “s”.

«E poi cerco gli spigoli con lo sguardo. E poi succede quello che succede».

Uno spazio che ricorre in tanti testi è la casa, che a volte è un rifugio, un’aspirazione, a volte una prigione.

Uno spazio che ricorre in tanti testi è la casa, che a volte è un rifugio, un’aspirazione, a volte una prigione.

La casa è la mia psicosi. Me lo hanno fatto notare gli altri, non sempre sono cosciente dei temi che affronto. Per me la casa è il guscio, non ti so dare una spiegazione, forse lo spiego meglio involontariamente scrivendo. Amore, casa, famiglia e violenza sono i temi che tratto.

Un altro contrappunto del tuo lavoro è tua madre.

Mia madre l’ho usata a mio piacere, estremizzando molte cose (certe no). Nella mia vita è stato un personaggio dominante, nonostante sia un personaggio simpaticissimo, una donna simpaticissima e insopportabile allo stesso tempo. Da fuori è tutto molto bello, da dentro alla famiglia è tutto molto faticoso. Sono persone che ti rimangono addosso e che racconti, e mia madre molto più di mio padre. Per lui ho lo stesso aspetto morboso – sono molto attaccata alla mia famiglia – ma lei è molto più divertente perché è piena di contraddizioni folli, per cui quando ci parli ti viene subito voglia di scrivere qualcosa.

E tu ci parli molto spesso al telefono.

Al telefono, su whatsapp, usa Facebook, ha dodici profili, c’ha i fake. È un personaggio lei.

Telefonata con mia madre

– Arianna come va con quello lì?

– Bene, mamma.

– Per ora.

E tuo padre?

Mio padre scrive, quindi quando io ho iniziato a scrivere avevo il terrore. Probabilmente se lui non avesse fatto lo scrittore io avrei iniziato molto prima, anche perché è una gran penna. Piano piano abbiamo costruito un ottimo rapporto sulla scrittura. È molto contento, è diventato un mio fan, si legge tutte le cose che scrivo. E quando scrive lui, io sono obbligata a leggere il suo libro dopo venti minuti. L’ultimo me lo sono dovuto leggere dal cellulare perché mi chiamava ogni dieci minuti “Hai letto?” – “Papà, un attimo!”.

Però la vuole la tua opinione.

Assolutamente, poi io sono una lettrice abbastanza vorace.

Ha svuotato la borsa per dare l’accendino ad una ragazza al tavolo accanto al nostro e adesso si gira una sigaretta. Siamo al tavolo da quaranta minuti, non l’avevo mai vista all’aperto per così tanto tempo senza una sigaretta in mano, dev’essere un periodo piuttosto sereno. Sul tavolo ha poggiato il porta tabacco, l’accendino e l’e-reader aperto su Le vie dell’Eden di Eshkol Nevo. Percentuale di lettura: 88%.

E all’inizio?

All’inizio forse non gliel’ho neanche detto che scrivevo. Poi ha cominciato a venire a teatro, alcune cose non gli piacevano… ho scritto anche tanta roba brutta. Uno deve passare per l’errore, deve sbagliare! In Italia non ti è permesso sbagliare, invece l’errore è necessario. Io ci sono passata, ho fatto fatica. C’è chi ha un talento immediato e le cose gli vengono bene, per me non è stato così, in nessuno dei miei mestieri. Ho preso un sacco di bastonate prima, ho dovuto imparare.

Paola Michelini al debutto di Wanderwoman sul palco del Teatro Torlonia

Wanderwoman è uno spettacolo compiuto, forte e solido, scritto benissimo, interpretato benissimo. C’è stato un momento in cui hai realizzato di essere arrivata al compimento di un percorso, nella scrittura?

C’è stato quando ho scritto Infelicità. Facevo serate, a teatro andavo anche abbastanza forte, ma non scrivevo ancora in maniera così consapevole, magari i pezzi erano belli però io non ne avevo il controllo. E mi chiamò Stefano Andreoli, l’autore di Spinoza.it – autore anche della prefazione del libro – per leggere dei miei pezzi ad un evento. Lesse: Infelicità, Suicidio e altri. E dopo la serata mi chiamò il Corriere: “Abbiamo visto Andreoli che ha fatto un pezzo tuo, lo possiamo pubblicare?”.

Anche Suicidio è molto bello, uno dei racconti più divertenti e originali della raccolta.

Quello nasce da un articolo di Dario Argento che diceva che aveva paura di avere paura di suicidarsi.

Mario ha gli attacchi di suicidio, li chiama proprio così. Teme di buttarsi dalla finestra e per non farlo sposta i mobili di casa davanti alle vetrate. Questo sforzo stimola la sua ipofisi che rilascia endorfine, gli torna la felicità e così gli passa la voglia di buttarsi.

Risolvo con i tappi per le orecchie.

C’è sempre l’impressione che nella tua scrittura ci sia un flusso: uno spunto e poi la capacità di chiudere in un pomeriggio. Sembra che tu lo faccia senza sforzo.

Sì, il cazzo. Magari. È un parto, io bestemmio quando scrivo. Io mentre scrivo odio scrivere. L’inizio è la cosa più difficile: apri il computer, ti metti là e pensi “Boh!”. Io penso continuamente, da quando mi sveglio a quando vado a dormire, alla ricerca di una storia di una frase di una cosa. Prendo appunti sul telefono senza accorgermene, tutte cose senza senso che capisco solo io, però non ho la disciplina che vorrei avere. Io in questo ho bisogno delle scadenze, pure Wanderwoman senza una scadenza non lo avrei mai chiuso. Mio padre mi sgrida per questo.

Io mentre scrivo odio scrivere. L’inizio è la cosa più difficile: apri il computer, ti metti là e pensi “Boh!”

L’hai letto Autobiografia di un mestiere di Stephen King? È più bello di alcuni suoi libri. Metà libro ti racconta come ha cominciato a scrivere da ragazzino, la seconda parte è un manuale di scrittura in cui lui ti dà le sue regole, tra cui scrivere duemila parole al giorno. Ci metti mezz’ora? L’hai fatto il mezz’ora. Ci metti sei ore? Ci metti sei ore. Non devi sapere cosa scriverai, quello viene con la costanza. L’idea di dover sapere cosa scrivere è stata la mia condanna iniziale, perché pensavo che ci si dovesse sedere solo dopo aver capito la storia che si voleva raccontare. È una cosa che viene da mio padre, che è scrittore e giornalista, e dunque quando scrive sa cosa deve raccontare. Nella finzione o dove c’è immaginazione mentre scrivi capisci, non lo sai prima. O almeno io non lo so prima. E questo è molto bello.

Hai detto che ti servono le scadenze, gli obblighi per chiudere un testo, ma anche che vai in giro pensando tutto il tempo alle storie e che però mentre le scrivi odi scrivere. Quindi in realtà anche tu obblighi te stessa.

Certo, mi obbligo, infatti non scrivo quasi mai a casa. Io scrivo nei bar, perché a casa faccio la lavatrice, il caffè, riesco addirittura a pulire casa pur di non scrivere. Il punto è l’inizio, perché quando sono dentro posso essere ovunque. È la prima ora, quando scrivi e non hai messo a fuoco.

In sottofondo alla nostra conversazione c’è la rondella del suo accendino che scatta regolarmente per riaccedendere la sigaretta – adesso la riconosco. Le sue dita danno il via rapide alla scintilla, muovendosi a scatti come i suoi occhi chiari che ti fissano attentissimi eppure assorti, e si guardano intorno con guizzi veloci, ascoltando te e chissà cos’altro. Sembra percorsa da un’elettricità intermittente, che pulsa con energia e irregolarità.

Io c’ho la fissa dei finali. Il finale di Wanderwoman è un pezzo che avevo scritto solo sulle case, che si chiamava Cercare casa in affitto a Roma. Pure quello me l’ha pubblicato il Corriere, l’avevo scritto quando cercavo casa in affitto. Wanderwoman è nato così. Stavo in Thailandia in vacanza dopo Figli, un periodo emotivamente molto forte, un piccolo trauma della mia vita. Avevamo preso una data al Teatro di Roma, che dovevamo pubblicare in cartellone, e io ho scritto una pagina. Avevo scritto l’inizio del pianerottolo al seminario di Lucia Calamaro, e loro mi hanno chiesto il titolo… ho pensato: “e io che ne so”. Avevo già deciso che l’avrei scritto con Paola Michelini, per cui abbiamo tirato fuori il titolo senza sapere, dopodiché ce l’ho infilato dentro, e poi mentre scrivevo ho capito che il finale ce l’avevo già ed era quel pezzo. Perché le cose ci sono, le devi solo vedere, no?

Io c’ho la fissa dei finali. Il finale di Wanderwoman è un pezzo che avevo scritto solo sulle case, che si chiamava Cercare casa in affitto a Roma. Pure quello me l’ha pubblicato il Corriere, l’avevo scritto quando cercavo casa in affitto. Wanderwoman è nato così. Stavo in Thailandia in vacanza dopo Figli, un periodo emotivamente molto forte, un piccolo trauma della mia vita. Avevamo preso una data al Teatro di Roma, che dovevamo pubblicare in cartellone, e io ho scritto una pagina. Avevo scritto l’inizio del pianerottolo al seminario di Lucia Calamaro, e loro mi hanno chiesto il titolo… ho pensato: “e io che ne so”. Avevo già deciso che l’avrei scritto con Paola Michelini, per cui abbiamo tirato fuori il titolo senza sapere, dopodiché ce l’ho infilato dentro, e poi mentre scrivevo ho capito che il finale ce l’avevo già ed era quel pezzo. Perché le cose ci sono, le devi solo vedere, no?

Lavoro per la Wanderwoman, la Wanderwoman è una società di traslochi, traslochi speciali.

È venuto a mancare un caro e non vuoi essere tu a svuotare la casa?

Lo facciamo noi.

Ti sei lasciato con tua moglie e non vuoi essere tu a prendere le tue cose?

Ci pensiamo noi.

Vuoi prendere il guardaroba del tuo ex e dargli fuoco?

Ci pensiamo noi.

L’importante è firmare questo foglio dove ti assumi tutta la responsabilità.

Dovevamo andare in scena a marzo 2020. Quando Conte ha chiuso avevamo fatto la terza filata con Paola tre giorni prima, a Trastevere, con Roma deserta. E alla fine siamo andati in scena l’anno dopo. Abbiamo provato tanto, perché è difficile per un attore questo testo, con tutte le sue voci. Con Paola abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, abbiamo fatto delle prove stupende. Lavorare con Paola è stata un’epifania.

La copertina della raccolta Wanderwoman, un dipinto di Fabio Modica, è un volto femminile frammentato: due occhi sulla guancia sinistra, macchie di colore al posto della pelle, le labbra appena visibili, un occhio coperto da due linee blu. Un volto che incarna le anime del libro, eterogenee e disgregate, unite dalla voce multiforme della sua autrice.

Wanderwoman passa da un registro all’altro con grande naturalezza, dal comico al drammatico al grottesco. Ci sono tante anime diverse, come in quello che scrivi: c’è la gioia, c’è il dolore, c’è la nostalgia. Siamo tutti la somma di cose diverse, ma qual è la tua anima, qual è il sentimento a cui ti senti più vicina quando scrivi?

La cosa che c’è dappertutto è la disperazione. La disperazione è un motore della vita, è una cosa che mi appartiene. Io ho una disperazione interna con la quale combatto dalla mattina alla sera: mi abita da sempre, da quando sono piccola. È il conflitto costante della mia vita e nella mia scrittura, quello tra la disperazione e l’ironia. Non credo che questa cosa sia solo mia, ma che abiti tutti gli esseri umani.

In copertina Arianna Dell’Arti fotografata da Maria Bauer

Commenta