Il segreto della vaniglia

La storia nascosta di Edmond Albius, lo schiavo dietro alla rivoluzione botanica raccontata in Il frutto più raro

Quel libro piccolo e snello che è Il frutto più raro. La scoperta della vaniglia (Edizioni e/o, tradotto da Alberto Bracci Testasecca) dell’autrice francese Gaëlle Bélem, originaria di La Réunion, ci spiazza subito fin dalle prime righe. Quella che ci viene presentata come la vera storia della produzione vaniglia, una delle spezie più ricercate e tra le più utilizzate al mondo, inizia in un modo del tutto inaspettato. Il tono è fin dal primo capitolo fiabesco, divertito. In modo quasi cameratesco viene consegnata al lettore la prima informazione di cui ha bisogno, ovvero che nel 1829 un neonato creolo di nome Edmond viene adottato, come schiavo, da una famiglia che vive a Bourbon su La Réunion, che nelle parole di Bélem è: «un deserto che il ministero delle Colonie aveva trasformato in un paese di schiavi per tenere l’economia sotto controllo». In questo luogo la famiglia Beaumont possiede campi e proprietà e il fratello maggiore Ferréol, da poco vedovo e senza figli, è appassionato di botanica. Per l’appunto, Edmond resta senza madre che muore dopo il parto, il padre sparisce a breve.

In quel momento era cominciato il primo atto di una rocambolesca tragedia umana il cui sipario di sangue si sarebbe chiuso solo alla sua morte, cinquantuno anni dopo. Ma, e l’universo ne è testimone, per un minuto e quarantasei secondi Edmond aveva avuto un padre e una madre.

Questa è la confessione, quasi il pettegolezzo, che l’autrice ci serve, senza neanche nascondere altri dettagli sulla vita di questo neonato già schiavo. Morirà giovane e avrà una vita alquanto rocambolesca, tragica. La famiglia Beaumont, da quel momento, inserisce Edmond nella sua orbita, e fin da bambino segue Ferréol nella serra.

_di_hubert_koundé_.jpg)

Férréol Bellier Beaumont (Dan Herzberg) e Edmond (Michael Benard) in Edmond Albius. Le visage de la vanille (2022) di Hubert Koundé

Edmond cresce così, una contraddizione per chiunque. Non è davvero parte di quella famiglia dove cresce e dove viene istruito sulla botanica, e non è neppure uno schiavo. Gli altri schiavi, del resto, provano poca simpatia per un bambino che è privato delle loro fatiche. Eppure c’è qualcosa che ovviamente lo rende unico: la passione per le piante. Che non è semplicemente quella che Ferréol condivide con lui, ma qualcosa che Bélem ci indica come parte del suo mondo, qualcosa di vicino, terreno e tattile rispetto a tutto il resto.

Pochi giorni dopo, munito del coltello da canna e di una bisaccia contenente gallette e un pezzo di carne secca preso nella dispensa, si rimbocca pantaloni e maniche della giubba e si dirige verso il vaniglieto di Ferréol. Percorre una pista fiancheggiata da pepe rosa le cui bacche pendono a grappoli sopra la sua testa, saluta un gruppo di schiavi che non vedeva da un po’ e quando raggiunge il campo grida dallo stupore. Davanti a lui c’è un groviglio di liane che si arrampicano sulle palizzate, saltano da un mango all’altro, avvolgono gli arbusti come un’orgia di bisce e tappano la pista che porta al campo di guaiave.

È ormai chiaro che l’autrice intende così consegnarci il lavoro storico di ricerca che ha svolto su Edmond Albius, lo scopritore del metodo per impollinare correttamente la vaniglia e ottenerne i pregiati baccelli. Si tratta di una storia quasi assurda, paradossale, da confidare a chi legge, e si tratta di una storia che riguarda soprattutto la terra, gli spazi e i modi in cui se ne fruisce. Dalle pagine si ricava un mondo in cui il vero protagonista è proprio Edmond, immerso in uno scenario colorato, sempre ricco di infiorescenze, vita e ricchezza. C’è qualcosa, oltre la famiglia Beaumont, oltre l’ossessione per la vaniglia di Ferréol. C’è la possibilità di riprendere un diritto che nella Réunion ottocentesca Edmond non dovrebbe neanche avere: uno spazio suo, c’è un luogo in cui fare attivamente qualcosa.

E non si tratta solo di Edmond. La storia della vaniglia è una storia di eredità. Sono narrate le vicende che riguardano proprio i Beaumont, dal vecchio avo che si era trasferito dalla Borgogna a Réunion fino a Ferréol, dal matrimonio dell’uomo fino alla recente scomparsa della moglie. Ma soprattutto c’è la storia dell’arbusto stesso, la vaniglia, che dal Messico viene portata a Parigi e poi trasferita in questo nuovo luogo. Le storie degli uomini corrono parallelamente a quelle di una pianta, e nel 1841, a dodici anni, Edmond riesce finalmente a trovare il modo manuale per impollinarla e produrre i baccelli. È così quindi, che questo giovane schiavo riuscirà ad liberarsi?

E non si tratta solo di Edmond. La storia della vaniglia è una storia di eredità. Sono narrate le vicende che riguardano proprio i Beaumont, dal vecchio avo che si era trasferito dalla Borgogna a Réunion fino a Ferréol, dal matrimonio dell’uomo fino alla recente scomparsa della moglie. Ma soprattutto c’è la storia dell’arbusto stesso, la vaniglia, che dal Messico viene portata a Parigi e poi trasferita in questo nuovo luogo. Le storie degli uomini corrono parallelamente a quelle di una pianta, e nel 1841, a dodici anni, Edmond riesce finalmente a trovare il modo manuale per impollinarla e produrre i baccelli. È così quindi, che questo giovane schiavo riuscirà ad liberarsi?

Ovviamente no. Fin dall’inizio ci è stato detto che questa è una storia rocambolesca e che Edmond dovrà soffrire parecchio. La storia di Edmond è quella di uno schiavo che benché artefice della creazione di una spezia preziosa, e immediatamente di successo, subito bene di lusso, resta comunque uno schiavo. Cercherà l’affrancamento, ma finirà in prigione, vivrà in povertà e dovrà tribolare prima di poter davvero essere riconosciuto come vero botanico e autentico scopritore della tecnica.

Del resto, se la scoperta riguarda il guadagno, non può esserci vero spazio e rivendicazione per gli uomini, soprattutto se neri e schiavi. La contraddizione di Edmond ci viene mostrata dall’autrice parallelamente a quella della fruizione del cibo, degli alimenti. Bélem, con il suo stile sgargiante e ricco, ci mette davanti una cruda realtà. Molto del cibo prodotto, vedi la vaniglia, non è destinato a placare la fame ma a dare piacere. Paradossale che sia proprio uno schiavo, vuole suggerirci mentre Edmond soffre di inedia, il responsabile della produzione di questo bene di lusso.

Il cibo, quindi, non riguarda solo la natura. Lo spazio selvatico e privato che trova Edmond non è altro che una nicchia da sogno all’interno di un mondo che elabora, modifica e sceglie accuratamente cosa far crescere e cosa no. Nell’approcciarsi alla natura, e di conseguenza alla produzione degli alimenti, alla domesticazione delle piante e delle specie, l’uomo si pone in cima alla gerarchia. Per lui tutto diventa a portata di mano. Edmond stesso ce lo dimostra, facendo riprodurre con successo, seppur forzatamente, una specie nata in Messico, dove l’impollinazione avveniva senza intoppi grazie alle api autoctone, per cui sono stati necessari anni di tentativi infruttuosi.

_di_hubert_koundé_.jpg)

Edmond (Michael Benard) stringe in mano una pianta di vaniglia in Edmond Albius. Le visage de la vanille (2022) di Hubert Koundé

Il tono fiabesco dell’autrice, in mezzo alle lussureggianti ambientazioni e a quelle che definisce rocambolesche vicende di uno schiavo, ci indica un parallelo incontrovertibile, sottolineato dalle lettere storiche originali che riportano la vicenda: gli spazi non ci appartengono davvero, neanche se lì stanno affondate le nostre più profonde radici. Le colonie hanno dissacrato l’isola, l’hanno resa un centro di produzione. Nel colonialismo un bambino trova una soluzione a un enigma che neanche un botanico adulto riesce a risolvere eppure resta comunque nelle retrovie. Chiunque, dagli schiavi ai coloni, si mette a parlare dell’accaduto e non lo trova nemmeno immaginabile, figurarsi accettabile.

Un ricco colono parla di breccia in cui ormai si infileranno tutti gli schiavi per colpa di Edmond, un fatto che mette in pericolo le tradizioni, la verticalità dei poteri così duramente instaurata a colpi di spranga di ferro nel XVII secolo. Un altro proprietario impallidisce dalla vergogna, parla di oltraggio e umiliazione. In casa, Ferréol cade dal letto e dal suo fragile amor proprio, si rimette dall’uno e rinuncia all’altro. Fuori Isidore non dice più che Edmond è bianco. Ferréol si trova solo, con la schiuma alle labbra e una scintilla negli occhi. Che per quel giorno gli parlino dell’umanità intera, ma non di Edmond!.

Gli uomini perdono la testa quando si rendono conto di non riuscire a controllare e categorizzare ciò che dovrebbero. Ferréol Beaumont, quando Edmond scopre la tecnica giusta, prima non crede ai suoi occhi, poi si ammala. Tutto il complesso dell’isola è sconvolto dal fatto e all’estero, dove il baccello viene immediatamente esportato, nessuno ci crede e forse qualcuno nemmeno lo sa. Gli uomini non riescono ad accettare che ci sia qualcosa che può essere non binario, non incasellabile in un qualche concetto precostruito e ormai consolidato. Coloni o schiavi, natura o artificialità. Il recinto e chi può aprirne il cancello. Il parallelo creato da Bélem è efficiente e calzante.

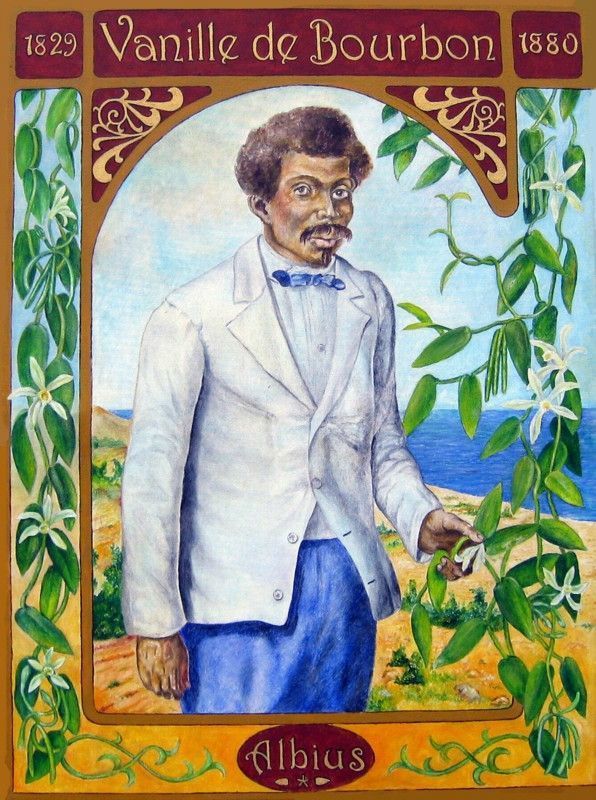

Infine Edmond riesce comunque strappare qualcosa. Quando riesce ad affrancarsi sceglie come nuovo cognome Albius. Una «sonorità latina, un cognome immenso». Edmond fa quello che fanno i botanici alle piante, gli uomini alle specie. Dà loro un nuovo nome e facendolo se ne impossessa, rivendica i propri spazi e mette la propria firma lì dove non dovrebbe stare. Un giovane creolo con un cognome del genere, suggerisce l’autrice, non dovrebbe esserci. Come non dovrebbe esistere uno scopritore della vaniglia che non proviene da una ricca famiglia di coloni.

Infine Edmond riesce comunque strappare qualcosa. Quando riesce ad affrancarsi sceglie come nuovo cognome Albius. Una «sonorità latina, un cognome immenso». Edmond fa quello che fanno i botanici alle piante, gli uomini alle specie. Dà loro un nuovo nome e facendolo se ne impossessa, rivendica i propri spazi e mette la propria firma lì dove non dovrebbe stare. Un giovane creolo con un cognome del genere, suggerisce l’autrice, non dovrebbe esserci. Come non dovrebbe esistere uno scopritore della vaniglia che non proviene da una ricca famiglia di coloni.

In un libro lungo poco meno di duecento pagine Bélem tratteggia con cura una storia che è una saga familiare divisa in tre parti. I Beaumont, Edmond Albius e la vaniglia. Si denunciano e si mettono in luce le differenze che l’uomo necessita, per proprio interesse, voler porre a tutti i costi. L’artificialità di un pensiero che riproduce o sottomette, la creazione di recinti. La scoperta della vaniglia altro non è che la scoperta del potere – persino nel suo emanciparsi dai suoi padroni, Edmond sceglie di chiamarsi Albius, “bianco” – e la realtà irriducibile per cui esiste sempre una gerarchia: solo chi non riesce a vederla, e pensa di poter diventare un botanico quando ha solo sette anni pur essendo schiavo, può immaginare un modo per collocarsi oltre la piramide, in uno spazio unico in cui trovare un nuovo nome.

Commenta