Un oceano di Euphoria

L’universo ai margini della generazione Z tra sesso, droga e identità, nella serie HBO con Zendaya e Hunter Schafer

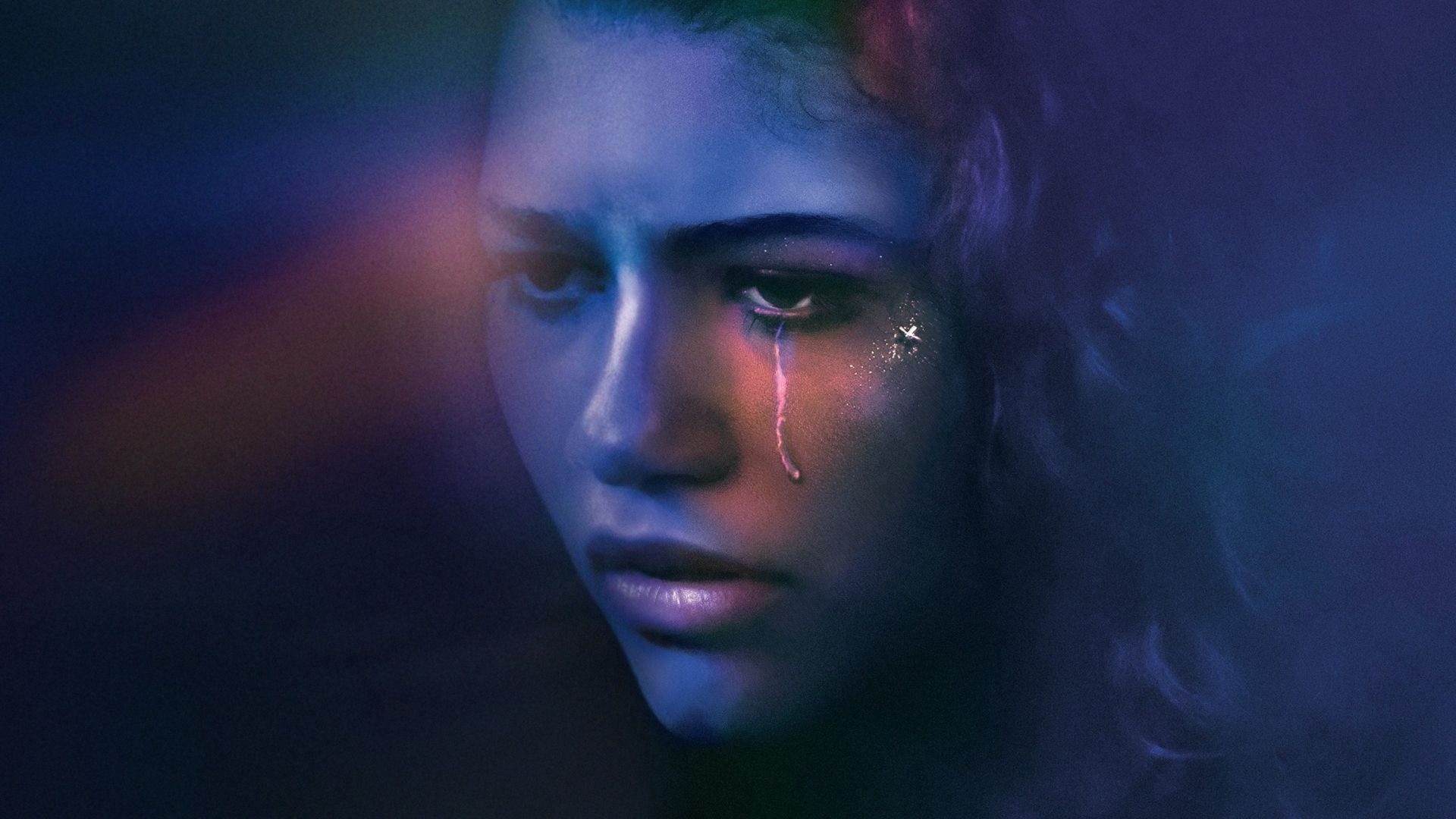

Sul piccolo schermo le immagini delle due torri che crollano, tra le braccia di una madre una neonata. Una vita, una generazione che porta dentro il trauma della caduta. Quella bimba è Rue ed è lei a crollare come tutti gli altri personaggi di Euphoria, serie tv creata e scritta da Sam Levinson per HBO, basata sull’omonima miniserie israeliana di Ron Leshem e Daphna Levin che dopo una prima stagione torna sul piccolo schermo con due episodi speciali, il primo su Rue, Trouble Don’t Last Always, il secondo su Jules, Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob. Rue, interpretata magnificamente da Zendaya in ogni espressione del volto e in ogni sguardo, ha diciassette anni, un corpo asciutto e schietto, piena di riccioli neri e un volto petroso che guarda il mondo come fosse un puzzle che prende vita sotto ai suoi occhi a causa di un disturbo ossessivo-compulsivo. «Non riuscivo a respirare, come se non ci fosse più aria nel mondo», per riuscire a farlo si droga: pillole, ossicodone, polvere da sniffare diventano compagne di una vita disperata che lei stordisce per sopravvivere alla depressione quasi congenita. Rue lo dice, ha tentato di disintossicarsi ma è quasi impossibile togliersi di dosso quell’ombra oscura e ossessiva, la droga, una piccola divinità terrena e prosaica che rende felici e forti almeno per un attimo, che rende bello anche il magma di disperazione e orrore che sta intorno.

Per Rue qualcosa cambia quando incontra Jules, ragazza trans appena trasferita in città. Neppure lei ha avuto una vita facile: la madre scomparsa, la transizione, il rapporto con l’altro e con sé stessa

All’improvviso qualcosa cambia quando incontra ad una festa Jules (incarnata da Hunter Schafer), una ragazza trans che si è appena trasferita in città e frequenta la sua stessa scuola. Ha lunghi capelli biondi, un look colorato, un po’ Sailor Moon e un po’ angelo, neppure lei ha avuto una vita facile, la madre scomparsa – per disintossicarsi, si scoprirà più avanti –, la transizione, il rapporto con l’altro e con sé stessa. Chatta con gli uomini per sentirsi meno sola, per essere amata anche solo per una notte, per celebrare quel corpo che ha da sempre voluto, perché per Jules essere trans è una cosa spirituale, vuol dire essere viva. Li incontra senza paura di chi potrebbe trovarsi di fronte, anzi è elettrizzata dall’ignoto che può divorarla perché l’«affascina la delusione, il fatto che non è reale [...] è tutto una fantasia», come dice nell’episodio a lei dedicato. Gli uomini la usano e la buttano via, si vergognano di lei. Tranne Tyler di cui si innamora perdutamente ma anche in questo in caso, qualcosa nell’incantesimo si rompe: «la vita reale è sempre una delusione».

Rue e Jules sono i due poli di un universo più grande, di un mondo in cui per ragazzi e ragazze è tutto complesso: essere figli, conoscersi, innamorarsi, crescere. Sono il nord e il sud di una rosa dei venti, diagramma di coetanei, venti burrascosi che si amano e odiano, si incontrano e struggono ciascuno con il proprio livello di disfunzionalità. Nate, Maddy, Kat, MacCay e Cassie, compagni di classe, amici, fidanzati, desiderano, si drogano, tentano di trovare il modo per stare a galla, sono indicatori di questioni sociali: sessualità e violenza, dipendenza e revenge porn, depressione e insicurezze, essere uomini e donne. Rue narra queste vite in maniera diretta, sincera, conosce la propria storia e quella di tutti, la droga l’ha resa più sensibile alle cose, è la voce che ritrae una generazione Z desiderosa di essere accettata, bisognosa di mostrarsi per esistere (l’ossessione per il mondo dei social), di sentirsi parte di qualcosa in «un’epoca cupa» in cui «non c’è molta speranza», come dice Alì (l’attore Colman Domingo), sponsor di Rue nel suo percorso di disintossicazione.

Rue è diretta, sincera, conosce la propria storia e quella di tutti, è la voce che ritrae una generazione Z desiderosa di essere accettata, bisognosa di mostrarsi per esistere

Rue ha appena sniffato, barcolla, il corridoio le si muove intorno, cammina sulle pareti e sul soffitto, schiva le cornici e poi riconquista la gravità “umana”: una scena che non fa parte del classico racconto teen. Euphoria non ha filtri, vira verso la narrazione onesta, violenta e liquida che la società vorrebbe silenziare e mettere tra parentesi quando si tratta di ragazzi. La protagonista va in overdose, entra ed esce dalla riabilitazione, fa trip pazzeschi in cui nulla è come appare. Jules si inietta gli ormoni per essere ciò che gli altri vogliono e che lei crede di volere/essere, incontra un uomo che la possiede con violenza e lei china il capo e accetta perché nel mondo patriarcale le donne sono bambole da penetrare, ragazze formose che si mostrano per solleticare i sogni di chi guarda, che imparano che non hanno nient’altro da dire (e da dare) se non il loro corpo.

Euphoria è il racconto crudo di un universo che esiste ai margini della “normalità” borghese, narra i protagonisti, rompe gli schemi, provoca chi guarda, sperimenta con musica e colori, corpi e personaggi. Nei primi otto episodi sembra di essere all’interno di un videoclip pop o di un tragico racconto nero, sembra di assistere ad una lezione sulle ossessioni umane, sulla disperazione dei più giovani. I due episodi speciali si inseriscono all’interno di questo mondo parlando ancora di tossicodipendenza e sessualità, e Jules e Rue diventano emblemi, partendo da tematiche particolari, di qualcosa di universale. La prima stagione di Euphoria è tutta colori e psichedelia, ombre oscure e notti profonde, piogge torrenziali e giornate assolate che traducono il sentire delle protagoniste, mentre gli speciali sembrano cambiare totalmente segno e invertire il corso delle cose. Eppure sono declinazione diversa del male di vivere, dissodano corpi e mente come campi da arare.

Euphoria è il racconto crudo di un universo che esiste ai margini della “normalità” borghese, narra i protagonisti, rompe gli schemi, provoca chi guarda

Ciò che poteva rappresentare un limite, ovvero girare in piena pandemia, diventa un’opportunità per Levinson che elimina l’eccesso, arriva all’essenza, acquista in profondità avvicinandosi sempre di più alle sue disperate protagoniste. La costruzione è la stessa: due personaggi l’uno di fronte all’altro. Nel primo episodio speciale ci sono Rue e Alì, nel secondo Jules e la terapeuta. Una tavola calda e uno studio medico. La droga e la disintossicazione, la trasformazione del proprio corpo e la ricerca della propria femminilità. Levinson fa convergere tutto in un unico luogo, butta fuori dai corpi delle sue protagoniste ciò che prima era emerso in parte e ogni parola, ogni gesto, ogni ricordo aggiunge elementi in più ad un mosaico drammatico e umanissimo. Anche se distanti, anche se arrabbiate l’una con l’altra perché si danno reciprocamente la colpa del distacco, Rue e Jules sono due facce di una storia simile fatta di voglia di essere accettate e ascoltate.

In Trouble Don’t Last Always Rue, dopo l’ennesima ricaduta perché crede di essere stata tradita e abbandonata da Jules, è ancora più onesta e sincera, si racconta ad Alì senza schermi come in una seduta di psicoterapia. L’uomo ha l’età per essere suo padre, si rapporta a lei come un amico, diventando una sorta di analista, addirittura confessore e Rue arriva a dire una frase disperata, tra le lacrime e il torpore di chi è completamente fatto: «non ho intenzione di vivere ancora a lungo». Non crede più a nulla, non ha aspettative, c’è solo il dolore per la morte del padre, non rimarginabile e la statua di rancore e rabbia, infarcita di droghe d’ogni tipo, cade, si frantuma e ne fuoriesce una ragazzina piena di fragilità e disperazione che non vuole smettere di drogarsi perché il mondo fa schifo. Si sente presa in giro da chi ama (prima dalla madre che le aveva promesso la guarigione del padre, poi da Jules che le aveva promesso di non lasciarla mai) e si vergogna di ciò che ha fatto, pensando di essere una brutta persona. Alì la provoca per smuoverla, le fa le domande giuste per svegliarla da quello stato soporoso, lui è stato un tossicodipendente porta con sé un bagaglio di gesti deplorevoli e maledetti, per questo la riconosce e capisce. «La droga cambia radicalmente chi sei» dice a Rue e queste parole sono fondamentali per comprendere che può uscire da quel buco nero da cui non trova vie di fuga.

In quella tavola calda si parla di vita e dipendenza che si traduce in vivere o morire ed è inevitabile che Rue parli del suo amore per Jules che compare in un sogno a occhi aperti all’inizio dell’episodio ma che è pronto a diventare un incubo. E l’incubo continua in Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob in cui Jules racconta la sua parte di mondo, quella di una ragazza trans che ha subito strappi drammatici con la vita antecedente la transizione, con la propria madre che le ricorda Rue – ed è proprio questa sovrapposizione virtuale che turba la ragazza. Riflette sulle relazioni fragili con gli uomini che ha incontrato, con Tyler che l’ha ferita, usata, violata e che pure ancora ama, e infine con Rue («Ho lasciato una persona che amavo veramente») che ha rimesso ogni cosa a posto guardandola con lo stesso amore con cui una madre guarda una figlia.

Jules ricorda Rue, l’amore per lei, mostrando le pupille “impressionate” dai momenti passati insieme e poi scava dentro sé stessa, ed emergono la frustrazione e il dolore «di aver basato tutta la [sua] femminilità sugli uomini», per questo vuole fare il viaggio di transizione al contrario. Racconta tra lacrime e disperazione ciò che capita nella vita di ciascun individuo: rendersi conto di aver subito il condizionamento sociale e di essere il prodotto di tutti quei «milioni di strati di altre persone» a cui ci si è aggrappati. Nel suo caso si tratta della questione di genere: non è lei ad aver conquistato la femminilità ma viceversa. Dopo tanto soffrire, dopo uomini conosciuti e avuti, Jules ha capito che è Rue quella che ama, poco importano etichette e generi; si costruisce così una perfetta e inedita narrazione di una transessuale – non è un caso che Hunter Schafer abbia partecipato alla stesura dello script –, un meraviglioso ragionamento sulla femminilità, sull’essere donna e sullo sguardo maschile, sulla ricerca spasmodica della perfezione. Mentre Rue è roccia possente difficile da scalfire, Jules è pronta ad aprirsi al mondo: «Voglio essere come l’oceano, bello, grande, femminile da morire» dice. È acqua, elemento primordiale per antonomasia che ricorre lungo l’episodio da cui si fa lambire, è marea che inonda e rompe gli argini, è fiume in piena di parole e pensieri profondi che entrano in scena e si propagano.

Voglio essere come l’oceano, bello, grande, femminile da morire

Con questi due episodi, Levinson conclude alla perfezione la prima stagione e allo stesso tempo getta basi solide per la seconda, è capace di raccontare la società contemporanea grazie ad una scrittura che sperimenta e osa con due personaggi che occupano un ruolo importante nella serialità. L’una è una tossicodipendente incapace di salvarsi perché guarda al mondo con cinismo e apatia. Ha solo una possibilità per rialzarsi e ricominciare: fare in conti con ciò che è stato e con ciò che è. L’altra è una transessuale di una potenza fortissima che tenta di costruire la propria identità facendo un lavoro su stessa, combattendo con le implicazioni sociali e culturali che quando si è giovani pesano come macigni. Euphoria, come i suoi personaggi, rappresenta una folgorazione poetica rara, sa essere struggente come Rue e oceanica come Jules, vive del loro sentire, diventando cuore ipertrofico che batte forte nei primi otto episodi e rallenta nei due speciali, al servizio della storia. Immagini e parole si legano indissolubilmente per mostrare la difficoltà dello stare al mondo, per farsi rappresentazione di un immaginario complesso, che va al di là di quello binario e eteronormato a cui ci eravamo abituati.

Commenta