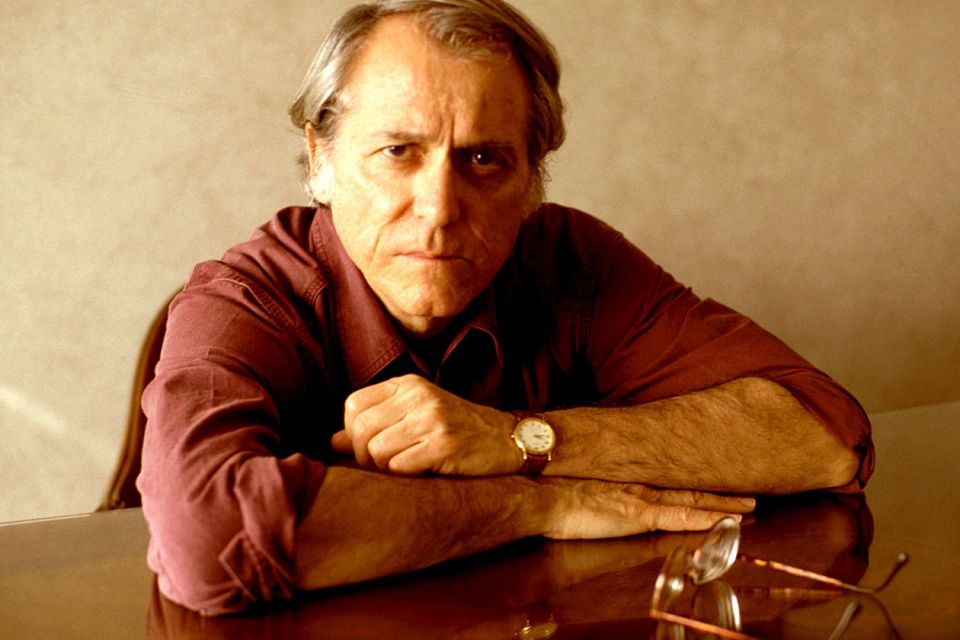

Nel silenzio di un blackout | Intervista a Don DeLillo

Apocalissi tecnologiche, pandemia e premonizioni nel romanzo dello scrittore italoamericano, dalle pagine del Guardian

Nell’arco dei suoi 17 romanzi, i fan di Don DeLillo hanno avuto modo di apprezzare la capacità dello scrittore – di gran lunga più acuta rispetto a molti altri autori – di captare certe vibrazioni. Hanno anche avuto modo di capire che la sua inquietante preveggenza è la logica e spaventosa conseguenza di tale capacità. Ma il tempismo dell’ultimo romanzo, che si intitola Il silenzio, ha qualcosa di straordinario anche per gli standard delilliani. DeLillo ha finito di scriverlo nel marzo del 2020, proprio mentre New York, la città dove l’autore è nato e dove vive tuttora, entrava in lockdown; proprio mentre, cioè, la realtà e la finzione di colpo cominciavano a confondersi in modo sconcertante. Ambientato nel 2022, Il silenzio racconta di un mondo in cui il ricordo «del virus, della peste, delle code infinite nei terminal degli aeroporti, delle mascherine, delle vie cittadine completamente vuote» è ancora fresco, e quindi un mondo in cui non siamo colti di sorpresa dal calare di quella «semioscurità» di cui si parla nelle primissime pagine, dai marciapiedi di nuovo avvolti nel silenzio, dagli ospedali pieni. In questo caso, però, la causa non è una pandemia, ma un drammatico blackout. È forse colpa dei cinesi, come ipotizza uno dei personaggi? Hanno «innescato un’apocalisse selettiva della rete»? Nessuno lo sa, perché quasi nessuno in realtà ha modo di saperlo. Le linee telefoniche non funzionano più. Tutti gli schermi sono diventati neri. La tecnologia è fuori uso. I complottisti stessi non hanno modo di mettersi in contatto con il loro pubblico.

Sono rassicurata o spaventata all’idea di sentire la voce incorporea di Don DeLillo nel bel mezzo di una pandemia? Ci penso e ci ripenso, ma non so darmi una risposta

Un’eventualità, quest’ultima, alquanto improbabile. Per discutere di tutto questo ci accordiamo così: DeLillo mi chiamerà sul telefono fisso, quel «cimelio sentimentale» come viene definito nel Silenzio. Sono rassicurata o spaventata all’idea di sentire la voce incorporea di Don DeLillo nel bel mezzo di una pandemia? Ci penso e ci ripenso nei giorni che precedono la nostra conversazione, ma non so darmi una risposta. Quando finalmente squilla il telefono – mi alzo per rispondere e chissà perché non mi risiederò più fino alla fine della chiacchierata – DeLillo mi pare tutt’altro che un cantore di sventura. «Ah, non la vedo affatto così», mi risponde, con garbo, quando gli chiedo se il suo romanzo può essere visto come una sorta di campanello d’allarme, dal momento che, nell’era del Covid-19, la nostra dipendenza dalla tecnologia non ha fatto che aumentare. «È solo un’opera di fantasia che casualmente è ambientata nel futuro. Direi che l’idea iniziale da cui si è sviluppato tutto il resto è stata la finale del Super Bowl». Per DeLillo le immagini hanno sempre avuto un’importanza centrale, e nel caso di questo libro l’idea che gli frullava nella mente era quella di uno schermo nero. «Ho provato a immaginare cosa succederebbe in un mondo colpito da un improvviso blackout, dove non funziona più nulla... un’assenza di energia elettrica a livello planetario».

Detta così sembra una faccenda semplicissima, quasi domestica, come se si trattasse di sostituire le batterie del telecomando. Ma il blackout a cui assistiamo nel Silenzio è un evento tutt’altro che ordinario. In un appartamento di Manhattan troviamo Diane Lucas – docente universitaria di fisica in pensione – suo marito Max Stenner – appassionato di football americano e di scommesse – e Martin Dekker, un ex studente di Diane: sono seduti davanti alla tv in attesa dell’arrivo dei loro amici, Jim e Tessa, in volo da Parigi per guardare tutti insieme la finale del Super Bowl. Ma di colpo ecco che le immagini sullo schermo cominciano a tremare e a deformarsi. Improvvisamente regna un inspiegabile silenzio. Per dirla con Martin, sembra quasi che lo schermo televisivo voglia nascondere loro qualcosa.

Quando si rendono conto che anche i cellulari hanno smesso di funzionare, i personaggi cercano di rassicurarsi a vicenda, seppure con poca convinzione (non dimentichiamo che sono newyorkesi e quindi provvisti di un incoercibile stoicismo battagliero). Alla fine però la paura prende il sopravvento e desistono da ogni tentativo di rassicurarsi. Max fissa lo schermo del suo telefono, incapace di staccare gli occhi da quel mare nero, mentre Martin continua a citare Albert Einstein, una fissazione che culmina con la declamazione della famosa frase: «Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la Quarta guerra mondiale si combatterà con pietre e bastoni». (Queste parole costituiscono anche l’epigrafe del libro). Intanto diventano neri anche gli schermi – più piccoli – all’interno della cabina business-class dove viaggiano Jim e Tessa. E in un simile frangente a poco servono gli stuzzichini, le coperte morbide o le costose creme idratanti.

Il silenzio è un romanzo breve, conta solo 117 pagine – nell’edizione originale. La brevità è evidenziata dalla disposizione del testo sulla pagina che tende a ricordare graficamente gli ultimi lavori teatrali di Edward Albee. Non crediate però che la stesura di questo libro sia stata un’impresa facile. «Le distrazioni sono state numerose», racconta DeLillo. «C’è poi anche che sono molto più lento di una volta. Il tempo non mi ha reso più vecchio e più saggio, ma solo più vecchio e più lento». DeLillo attribuisce la genesi del libro a due cose. «La prima è questa: ero in volo, di ritorno da Parigi, e mi è successa una cosa insolita, almeno per la mia esperienza. C’erano degli schermi in alto, sotto le cappelliere, e io sono rimasto a fissarli per gran parte del volo. E, quasi involontariamente, a un certo punto ho preso il taccuino che mi porto sempre dietro e ho cominciato ad annotare alcuni dettagli, usando lo stesso linguaggio delle scritte che comparivano sullo schermo: temperatura esterna, ora di New York, ora di arrivo, velocità, distanza destinazione, e così via. Una volta tornato a casa ho riletto i miei appunti e ho cominciato a riflettere su quello che sarebbe diventato il primo capitolo del libro.

«L’altro elemento importante è stato un volume che possiedo da un po’: il Manoscritto di Einstein del 1912 sulla Teoria della relatività speciale. È un tomo enorme, e nel complesso un po’ troppo tecnico per me. Ho letto nella traduzione inglese quello che sono riuscito a capire, e poi ho cominciato a consultare altri volumi sulla vita e le opere di Einstein, e mi sono reso conto che Einstein stava cominciando a entrare nella narrazione. Stava piano piano occupando la mia mente. Sono queste le due cose che mi hanno accompagnato dentro Il silenzio». Possiamo vedere nel tempo, che mai come durante un lungo volo appare in tutta la sua paradossalità, l’elemento che accomuna queste due tematiche iniziali? «Sì. Il tempo è una questione molto potente: è elusivo, come dice lei».

Il silenzio è un libro evocativo e inquietante, e non solo perché il lettore non può fare a meno di riconoscersi nelle sue pagine e immaginarsi impegnato nel patetico e infruttuoso tentativo di leggere la posta elettronica. Ci sono le strade, inizialmente silenziose e poi sempre più affollate man mano che il panico prende il sopravvento. C’è la scandalosa consapevolezza di essere più pronti ad adattarsi a un mondo funestato da un virus letale che a un mondo dove i cellulari non funzionano più. Ci sono il sentito dire e le supposizioni che scivolano velocemente verso il complottismo. Tutti elementi che fanno di questo libro una sfera di cristallo rinchiusa tra due copertine, come nella migliore tradizione delilliana. «Be’, vedremo cosa succederà tra due anni», mi dice lui pacatamente. «Spero che non si verifichi nulla del genere. Non ho idea di quando finirà tutto questo [la pandemia]. Nessuno può dirlo. Ogni tanto qualcuno azzarda qualche previsione, ma nessuno ci crede».

E in fondo sì, la mia idea che la tematica del virus, biologico o tecnologico che sia, si ricolleghi con le preoccupazioni che agitano i suoi primi romanzi non è del tutto peregrina: «Non so spiegare perché, ma queste sono cose su cui rifletto da sempre. I complotti. Direi che il culmine l’ho raggiunto all’epoca in cui cominciai a pensare a un romanzo sull’assassinio del presidente Kennedy [Libra, uscito nel 1988]. In quegli anni, in America, l’idea che l’assassinio fosse frutto di un complotto e non l’iniziativa di un killer solitario era estremamente potente e radicata, ed è andata avanti per decenni. Ho ancora uno scaffale pieno di libri – ce l’ho alle mie spalle proprio in questo istante – riguardanti l’assassinio di Kennedy. Molti di questi testi ruotano attorno alla possibilità di un complotto, un dubbio che non è mai stato completamente sciolto».

In un certo senso il Covid-19 è un killer solitario, e le uniche pallottole in grado di sconfiggerlo sono quelle della scienza. Ma anche il Covid cade nella trappola del complottismo: i discorsi dietrologici sul ruolo della Cina, i laboratori segreti, i vaccini tenuti nascosti. «È una faccenda enormemente complessa», dice DeLillo. «In parte perché la tecnologia è onnipresente nella vita di tutti noi. La gente può letteralmente comunicare al mondo tutto quello che le salta in testa in una catena che diventa infinita». In Rumore Bianco, romanzo del 1985 che gli è valso il National Book Award nonché una grossa fetta di lettori completamente nuova, l’«evento tossico aereo» provocato da un incidente industriale era anche una metafora della televisione, ovvero «la virulenta ubiquità del germe dei media», per citare Martin Amis. Nel Silenzio, il blackout è forse una metafora della nostra dipendenza dalla tecnologia, perché internet, nonostante pretenda di unire la gente, in realtà ci rende tutti più isolati, sconnettendoci dalle persone e dai luoghi che più amiamo.

Non si può certo dire che DeLillo sia schiavo della tecnologia, né che lo sia mai stato. «Non c’è alcun legame [di dipendenza]», dice, ridendo, a proposito del suo rapporto con la tecnologia. Non credo che questa telefonata lo stia facendo sentire particolarmente a suo agio, e a peggiorare le cose, come se fossimo due personaggi del suo ultimo romanzo, a un certo punto è anche caduta la linea. Comunque sì, DeLillo lavora ancora con una macchina da scrivere manuale: «Uso una vecchia Olympia di seconda mano che ho comprato nel 1975. La cosa che mi piace di più è che ha i caratteri grandi, così riesco a vedere chiaramente le parole sulla pagina e a trovare una connessione visiva tra le varie lettere che compongono le parole, e tra le varie parole che compongono le frasi: questo per me è stato sempre molto importante, e lo è diventato ancora di più quando ho scritto I nomi [romanzo del 1982 ambientato tra la Grecia e il Medio Oriente che apparentemente parla del rutilante mondo degli affari e di gente in perenne movimento, ma che in realtà si concentra sulla vaghezza e sulla specificità del linguaggio]. E così da allora ho deciso: un solo paragrafo per pagina per consentire agli occhi di impegnarsi appieno con il testo».

«Va detto che, siccome lavoro in questo modo e sono diventato più lento, adesso mi ritrovo il ripostiglio pieno zeppo di materiale relativo alla prima stesura di questo brevissimo romanzo». Vede l’esiguità del libro come un problema? Non pensa che la forza di questo testo stia proprio nell’essere così compatto e concentrato? «Be’, lo spero», mi risponde. «Devo dire che in questo libro ho messo tutto quello che avevo». Il desiderio di scrivere è sempre presente? Il bisogno è ancora vivo? «Bella domanda. A 83 anni suonati mi capita di chiedermi: e dopo? E non ho una risposta. Al momento mi sto confrontando su questo romanzo con i traduttori e con altre persone. Non appena avrò finito e la mia mente sarà, in teoria, più sgombra, vedremo se si smuoverà qualcosa. Ma sì, con Il silenzio, ho provato lo stesso desiderio di un tempo di premere i tasti, guardare le parole, andare avanti a qualunque costo».

DeLillo è nato nel Bronx nel 1936, in una famiglia di immigrati italiani; sua nonna non imparò mai l’inglese. Dopo una laurea in «arti della comunicazione», ha lavorato come copywriter presso l’agenzia Ogilvy & Mather – lavoro che ha lasciato per diventare uno scrittore a tempo pieno. Americana, il suo primo romanzo, è stato pubblicato nel 1971. Solo negli anni Ottanta però si è cominciato ad annoverare DeLillo tra i grandi e a metterlo sullo stesso piano di autori del calibro di Thomas Pynchon.

Come ha detto il premio Pulitzer americano Richard Powers nell’introduzione a Rumore bianco scritta per il venticinquennale della sua pubblicazione, il romanzo del 1985 ha messo DeLillo «al centro dell’immaginario del nostro tempo. Mi vengono in mente pochissimi libri scritti da miei contemporanei che abbiano ottenuto un successo così rapido e ampio esercitando allo stesso tempo una profonda influenza anche sulla scrittura dei decenni a venire». David Remnick, direttore del New Yorker, periodico che ha ospitato spesso racconti di DeLillo, lo definisce un maestro. «Forse esistono libri che descrivono il nostro tempo meglio di quanto non facciano Underworld, Rumore bianco, Libra e Mao II, ma io non li conosco. DeLillo è in grado di esplorare in profondità ciò che siamo nel presente e al contempo anticipa ciò che stiamo per diventare. Il suo acume letterario è qualcosa di unico e sorprendente».

«Ha saputo cogliere qualcosa che era nell’aria», dice di lui lo scrittore Colm Tóibín. «Una specie di paranoia, un presentimento della fine»

«Ha saputo cogliere qualcosa che era nell’aria», dice di lui lo scrittore Colm Tóibín, che lo conosce da quasi 30 anni. «Una specie di paranoia, un presentimento della fine, l’idea che non esiste nulla che non sia connesso a qualcos’altro, e che molto sia solo un’illusione. L’illusione è ciò che lo interessa da sempre, e così si è messo alla ricerca di un tono che potesse corrispondere una corrente sotterranea del mondo, a un’energia segreta, che ha sostituito la realtà diventando essa stessa una realtà che è più eco che suono».

«Le sue frasi hanno bisogno di essere totalmente immerse nell’ironia perché si è fatto un tale uso e abuso di certe parole e di certe espressioni nell’ambito pubblicitario e nell’oratoria in genere che il linguaggio ha finito in qualche modo per essere degradato. Credo che lui riesca a esprimere la fragilità della tecnologia come nessun altro romanziere. Ha un’enorme fascinazione per la potenza e i limiti della tecnologia. I suoi non sono romanzi psicologici, non scrive di sentimenti; nei suoi libri il senso della realtà rimane recondito ed è evocato solo tramite suggestioni, indizi, immagini. Ha un controllo straordinario non solo dei toni, ma dei semitoni del linguaggio, non solo della voce, ma di ciò che resta appena apparente, del quasi detto». Notevole è la sua influenza sulle generazioni più giovani: autori quali Rachel Kushner, Jonathan Lethem e Dana Spiotta dichiarano di dovere molto alla narrativa di DeLillo.

DeLillo, dal canto suo, non vede alcun legame tra i cartelloni che popolavano la sua infanzia nel Bronx prima e la sua carriera nel mondo della pubblicità poi e la sua scrittura. Crede che il suo attaccamento alle immagini – sia per quanto riguarda la disposizione delle parole sulla pagina, sia per quanto riguarda le immagini che gli frullano in testa – abbia in qualche modo a che fare con tutti i film – specialmente quelli in bianco e nero – che ha visto mentre lavorava alla stesura di Americana, («È un vero esperto in fatto di cinema», dice Tóibín).

«Sono un ragazzo del Bronx. Le sfide non sono mancate». In foto il negozio Italian Gifts a Little Italy, 1978

Ha avuto qualche remora quando ha lasciato il lavoro per diventare uno scrittore? «No! È stato anzi un grosso sollievo. Vivevo in un appartamento dove pagavo soltanto $60 al mese di affitto. E quindi ero riuscito a mettere un po’ di soldi da parte. Una mattina mi sono svegliato e ho detto: oggi mi licenzio, e così ho fatto. Me lo ricordo come se fosse ieri. Con calma ho cominciato a lavorare al mio primo romanzo, e ho deciso che sarei andato avanti lo stesso anche se di lì a due anni nessuno avesse ancora accettato di pubblicarmi il libro. Ho tenuto fede a questo proposito e sono stato fortunato: il primo editore che l’ha letto ha deciso di pubblicarlo. E da allora la fortuna non mi ha mai abbandonato. Sono un ragazzo del Bronx. Le sfide non sono mancate. Ma sentivo che me la stavo cavando, e che me la sarei cavata sempre, l’importante era seguire quello che l’intuito mi diceva di fare».

Forse il suo intuito gli dice anche che la fama, almeno nel caso dei romanzieri, è per certi versi un ostacolo alla ricezione dell’opera. Di sicuro, la sua reticenza è frutto di un’arte consumata, sapientemente coperta da una gentilezza e un garbo di altri tempi. Non si esprime a proposito delle imminenti elezioni. «Ho la bocca cucita», dice, anche se mi pare di indovinare un sorriso nella sua voce. A proposito della pandemia dice solo che lui e sua moglie, Barbara Bennett, durante il lockdown sono rimasti a New York e si ritengono più fortunati rispetto alla media. Aggiunge che il fatto di dover indossare la maschera insieme al cappello ogni volta che esce di casa lo lascia puntualmente «stupefatto»: «È tutto molto cinematografico».

Più invecchio più rifletto sulle origini, penso ai miei genitori, a quello che hanno dovuto affrontare. Vivevamo in una casa del Bronx italiano. Tre generazioni insieme, undici persone

Prima di concludere la nostra conversazione telefonica gli faccio una domanda sul sogno americano ed ecco che si ammorbidisce. Secondo lui esiste ancora il sogno americano? «Non ho concepito il mio ultimo romanzo in questi termini, ma devo dire che più invecchio più rifletto sulle origini, penso ai miei genitori, a quello che hanno dovuto affrontare. Vivevamo in una casa del Bronx italiano. Tre generazioni insieme, undici persone. Ma non conoscevamo un altro modo di vivere. Mi capita ancora di tornare nel Bronx ogni tanto, mi vedo con i miei amici di infanzia, quelli che sono ancora vivi. Ci incontriamo lì nel quartiere, mangiamo insieme, parliamo, ridiamo, ricordiamo i vecchi tempi». Per la prima volta, ha un tono di voce più lieve, lascia trapelare un’emozione, o quanto meno una forma di energia. «Ah, che meraviglia», dice. «Che meraviglia, davvero». Mi augura tante belle cose, dopodiché – clic – scompare.

Traduzione a cura di Federica Aceto, traduttrice per Einaudi dei romanzi di DeLillo End Zone (2014, in orig. 1972), Punto Omega (2010), Zero K (2016), Il silenzio (2021) e della raccolta di racconti L’angelo Esmeralda (2013)

Rachel Cooke è una giornalista e scrittrice inglese, autrice per l’Observer e critica televisiva per il New Statesman. Questo articolo è stato pubblicato sul Guardian il 18/10/2020 ► Don DeLillo: 'I wondered what would happen if power failed everywhere'

Commenta