I riflessi degli altri

Cosa rimane di noi oltre la nostra eco? Un’indagine tra realtà e sogno nel romanzo Eco di Cesare Sinatti

Che cosa resta di tutto quello che crediamo di avere vissuto da giovani? Forse non si è trattato che di un sogno, di cui rimane un racconto sfuocato, tramandatosi di bocca in bocca tra chi crede di averci conosciuto, ma è ben lontano dal cogliere ciò che davvero siamo stati. Anche il racconto durerà quanto dura la vita umana: il sogno di un’ombra, finché ogni parola sarà inghiottita dall’oblio, così come le azioni, le emozioni, gli incontri che abbiamo vissuto. Ma se invece il sogno fosse in grado di rivelare qualcosa di più vero e concreto di ciò che l’esperienza suggerisce? La mente annaspa nel grande gioco delle illusioni che paiono reali al centro di Eco (Italo Svevo, 2025), il secondo romanzo di Cesare Sinatti, che segue di otto anni il suo esordio con La splendente (Feltrinelli, 2017). Il dubbio avvolge innanzitutto l’esistenza della giovane Resi, l’evanescente protagonista del romanzo, che sembra essere fatta della materia dei sogni. Sì, perché dopo il prologo, in cui lei stessa assicura di essere davvero esistita, Resi sparisce. Svanisce dalla scena, mentre una lametta da barba picchietta sul lavandino del bagno nella stanza accanto a quella in cui lei si trova, oltre la parete a cui è significativamente appeso uno specchio: il suo corpo, prima ben presente, si dissolve d’un tratto.

I rumori oltre la parete si affievoliscono. Si sente solo un risucchio gorgogliante che da grave diventa acuto prima di sparire. Sarà il lavandino che inghiotte l’ultimo getto d’acqua nel labirinto delle tubature. E l’altro? Si sarà tagliato? Starà perdendo sangue? Guardo in basso: i miei piedi sono scomparsi. Così come le gambe, le braccia, il busto. Non sono lì, nel corridoio al piano di sopra della casa, non sono più un corpo. Non ci sono più. Nello specchio, però, c’è ancora il mio riflesso appiattito sulla superficie, netto, frontale, lucido, fermo, inquadrato mentre trattiene un pianto, contraendo le sopracciglia e il mento nello sforzo di parlare tra le lacrime, di esprimere, di dire.

La misteriosa sparizione di Resi, su cui ogni lettore può interrogarsi, lascia spazio, a partire dalla sua immagine riflessa, al racconto su Resi, che si snoda attraverso i punti di vista di sette personaggi che l’hanno conosciuta e interpretano «il suo sogno».

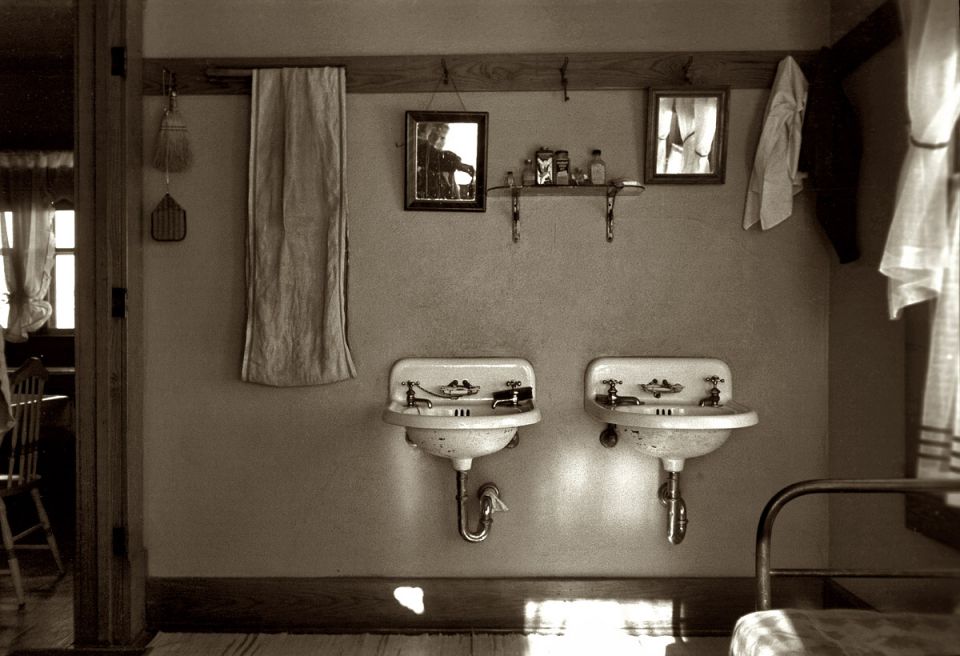

Il riflesso nello specchio del Bagno del casale dei fratelli Rustan vicino a Dickens, Iowa (1936) di Russell Lee

Nella prima parte, “Onda incidente”, si alternano tre voci di persone a lei vicine già nell’infanzia e nell’adolescenza, come la zia Greta, l’amica del cuore Valeria, il fratello Andrea; nella seconda parte, “Onda riflessa”, prendono la parola Claudio, il professore dell’università di Siena dove Resi ha studiato Lettere, Laura, l’adepta di Rudolf Steiner che insegna nella cittadina marchigiana in cui la ragazza è cresciuta, Sam, il fidanzato, figlio di immigrati italiani, conosciuto durante gli anni di studio a Toronto. Infine, a chiudere il libro compare Orfeo, colui da cui tutto è cominciato, nel momento in cui Resi si è «decisa a lasciarlo entrare in casa».

Resi rincorre una vocazione: «il bello e il poetico» che danno senso all’esistenza, ma condannano anche alla separazione dall’orizzonte in cui le altre persone continuano a vivere

Senza Orfeo, suo compagno di scuola taciturno e isolato, Resi non avrebbe mai scoperto il suo sogno: la poesia, la letteratura, i romanzi che segneranno il seguito della sua esistenza. Sotto gli occhi preoccupati di chi le sta intorno, la ragazza comincia a sfuggire alla vita che la provincia aveva già deciso per lei: Lettere anziché Giurisprudenza, Siena anziché la Luiss di Roma, un fidanzato poco cool con idee bizzarre per la testa, quando per tutti avrebbe potuto permettersi di meglio, infine l’espatrio. Sulle ali dell’amore, il sogno più potente di tutti, Resi rincorre una vocazione, che non sempre è comprensibile agli occhi degli altri: «il bello e il poetico» che danno senso all’esistenza, ma condannano anche alla separazione dall’orizzonte in cui le altre persone continuano a vivere, all’inseguimento di quello che gli occhi non vedono.

Gli altri, che dovrebbero garantire al lettore la veridicità della vicenda della ragazza, raccontano però soprattutto sé stessi, benché sia il passaggio di Resi attraverso le loro vite a fare da trait d’union. Il cuore pulsante della narrazione di Sinatti è infatti l’empatia, attraverso cui lo scrittore si cala, con grande sensibilità umana e linguistica, in personaggi appartenenti a generi, età e classi sociali molto diverse tra loro – in questo senso, il romanzo offre anche un ricco spaccato antropologico della provincia italiana, più precisamente marchigiana, da cui proviene anche l’autore. L’empatia, da un lato, permette allo scrittore di immergersi nelle vite degli altri, di parlare come loro, di immaginare le loro esistenze con mirabile realismo: ognuno sa e dice ciò che la sua condizione gli permette di sapere e di dire e attraverso Resi racconta in fondo sé stesso. D’altro lato, però, proprio questo vivido realismo accentua il dubbio che tutto non sia altro che un sogno. La descrizione si spinge fino ai confini dell’identità individuale: ciascun personaggio rivela, più o meno consapevolmente, che la vita non basta, che la vita vera è sempre altrove. Nel succedersi dei monologhi, ognuno racconta e si racconta, cercando di alleviare l’angoscia di fondo: il dubbio atroce di non essere esistiti e che nulla, cessato il breve intervallo biologico del corpo, rimarrà a segnalare il nostro transito sulla terra.

Gli altri, che dovrebbero garantire al lettore la veridicità della vicenda della ragazza, raccontano però soprattutto sé stessi, benché sia il passaggio di Resi attraverso le loro vite a fare da trait d’union. Il cuore pulsante della narrazione di Sinatti è infatti l’empatia, attraverso cui lo scrittore si cala, con grande sensibilità umana e linguistica, in personaggi appartenenti a generi, età e classi sociali molto diverse tra loro – in questo senso, il romanzo offre anche un ricco spaccato antropologico della provincia italiana, più precisamente marchigiana, da cui proviene anche l’autore. L’empatia, da un lato, permette allo scrittore di immergersi nelle vite degli altri, di parlare come loro, di immaginare le loro esistenze con mirabile realismo: ognuno sa e dice ciò che la sua condizione gli permette di sapere e di dire e attraverso Resi racconta in fondo sé stesso. D’altro lato, però, proprio questo vivido realismo accentua il dubbio che tutto non sia altro che un sogno. La descrizione si spinge fino ai confini dell’identità individuale: ciascun personaggio rivela, più o meno consapevolmente, che la vita non basta, che la vita vera è sempre altrove. Nel succedersi dei monologhi, ognuno racconta e si racconta, cercando di alleviare l’angoscia di fondo: il dubbio atroce di non essere esistiti e che nulla, cessato il breve intervallo biologico del corpo, rimarrà a segnalare il nostro transito sulla terra.

Nel succedersi dei monologhi, ognuno racconta e si racconta, cercando di alleviare l’angoscia di fondo: il dubbio atroce di non essere esistiti

Ogni personaggio cerca nel proprio frammento di realtà una spiegazione e un antidoto all’angoscia, uno più inefficace dell’altro, perché nulla cancella l’ombra di inquietudine e insoddisfazione rispetto alle ricette sociali a cui ognuno si aggrappa. Può essere la famiglia, il lavoro nella finanza, la scelta di un’università prestigiosa che garantisca un posto di lavoro sicuro, la ricerca di grandi guadagni; o ancora i viaggi, più o meno avventurosi, sempre con il ritorno a casa assicurato, oppure filosofie di vita, come quella steineriana, che diano un senso a queste esistenze sempre troppo anguste per contenere tutto quello che ci sarebbe da fare e da capire. Ogni volta, come Resi, bisogna passare oltre, alla ricerca del prossimo frammento o riflesso che riveli ancora qualcosa del mondo.

E poi c’è la letteratura, vissuta da tre personaggi del libro in maniera diversa. La passione bruciante di Resi, che la spinge ad abbandonare e distanziarsi da ciò che le sta intorno. C’è Orfeo, che addita la strada in cui lui stesso si perde come un vagabondo, come un novello Dino Campana, secondo l’immagine scelta da Sinatti, per diffondere il verbo del bello e del poetico. Ma c’è anche la letteratura disciplinata delle accademie, che si fa oggetto di un dialogo dostoevskijano tra Claudio, il professore di Siena, e il suo antico maestro venuto a visitarlo dopo anni di lontananza. Un bicchiere di vino segue l’altro, la conversazione si fa sempre più concitata, fino allo svelamento della grande inquietudine che attanaglia chi ha dedicato tutta la propria esistenza a studiare i libri per professione.

Eh no, caro il mio professor Clavi! Ancora non mi segue: su cosa crede di basarsi, lei, quando verbalizza la sua esperienza, se non su verbalizzazioni altrui precedentemente interiorizzate? Non è forse vero che qualcuno le ha insegnato a parlare, e che le ha insegnato un linguaggio condiviso da altri, in cui lei ora pensa ciò che mi sta dicendo? Be’, quel qualcuno le ha insegnato a descriversi, e chi le ha raccontato storie nella sua lingua natia le ha insegnato a raccontarsi, ovvero a pensarsi. Le ho detto che noi siamo narrazioni: l’orrore è scoprire che queste narrazioni non sono nostre. Noi siamo scritti e interpretati in misura molto maggiore di quanto non siamo scrittori e interpreti – da qui la mia necessità di leggere e capire, Clavi. E cos’ho capito, secondo lei? Solo questo: che chi ci descrive, ci possiede.

Neanche la lingua, neppure la scrittura, dunque, consentono l’accesso all’autenticità dell’esperienza. Si è parte di un’onda lunga di vite che prima di noi e contemporaneamente a noi si sono servite e si servono delle stesse parole, degli stessi pensieri, ovunque, anche mentre i due professori altercano in una piazza di Siena. Ma allora, se la vita è un gioco di specchi, di rifrazioni, in cui in fondo nessuno può dirsi davvero sé stesso, al di là delle parole che ciascuno cerca per definirsi e raccontarsi, alla domanda iniziale su che cosa resti di noi e quale sia il senso dello stare al mondo si può solo rispondere così: facciamo eco. Siamo grandi casse di risonanza per gli altri, come gli altri lo sono per noi: brancoliamo tra frasi fatte e situazioni vissute da altri, sperando sempre che di colpo succeda qualcosa che sia solo nostro. Se pure anche questo desiderio non sia un riflesso ingannatore, il riverbero di un verso poetico o della frase di un film visto anni fa e subito dimenticato.

Una cartolina con foto in multigrafia dei Dittrich Studios di Atlantic City, circa 1915

Del resto, sono proprio questi «i segni» alla cui ricerca Resi e Orfeo, figure tra loro speculari e legate fino alla fine, hanno consacrato la loro vita. Non si può essere sicuri che la realtà più vera, che scorre parallela a quella che noi chiamiamo tale, non sia invece la loro. La narrazione destabilizza qualunque certezza in proposito. Specularmente alla sparizione di Resi all’inizio del romanzo, alla fine sarà Sam, il figlio di immigrati italiani, ad andare incontro alla metamorfosi. Attraverso il passaggio segnato dalla caduta di un vecchio rasoio sul pavimento del bagno dopo la rasatura, che richiama l’inizio del romanzo, la sua voce e il suo corpo si confondono con la figura di Orfeo, che si materializza inaspettatamente nell’epilogo. È questo uno dei segni che svegliano dal sogno in cui chi legge e forse anche i personaggi stessi sono stati immersi fino a quel punto, o che lo fanno cominciare, ancora una volta, per sfuggire alla condanna dell’essere qualcuno, prigionieri di un corpo che corre inesorabile verso il disfacimento finale, e ha già inscritta nelle carni la sua segreta condanna.

Li avremo cercati, questi segni, oltre che nei libri, anche nei film usciti al cinema e nelle mostre d’arte a cui siamo entrati senza pagare, e alle conferenze di filosofia e alle lezioni universitarie a cui abbiamo assistito seduti su scalinate e pavimenti; soprattutto, li avremo cercati nei sogni che da subito, quando ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a raccontarci e interpretarci ossessivamente a vicenda. Li avremo cercati, i segni del destino, nei sogni di Resi, sempre vivaci, pieni di colori ed esplorazioni surreali, e nei miei, ma in momenti come quello, frustrati da piccoli oltraggi quotidiani, avremo iniziato a sospettare, a intuire, che i sogni potrebbero davvero non significare nulla, che forse si sogna per non doversi svegliare, che tutto questo teatro di figure e allucinazioni potrebbe servire soltanto a occupare la mente con la finzione della vita perché il corpo possa rigenerarsi almeno un po’ da quella che è la realtà della vita, e cioè il dolore distribuito e percepito ovunque nell’usura delle sue parti: nella morte delle cellule, la cui rinascita rallenta di ora in ora, nei malfunzionamenti incrementali degli organi e delle articolazioni, nell’infragilirsi e disfarsi delle ossa.

La vita che si immagina è un sogno, a occhi chiusi o a occhi aperti, contro la morte e l’angoscia di vivere. Che cosa resta, allora, della Resi che abbiamo creduto di essere, inseguendo anche noi il bello e il poetico, alla ricerca dell’altro e di noi stessi? Forse, sembra suggerire Sinatti, soltanto un corpo sfibrato, e un cuore che ancora cerca risonanze segrete con la vita, a cui non è mai sicuro di appartenere. Ma non c’è dato il tempo per soffermarci a riflettere su ciò che ci accade, perché questo renderebbe la vita insostenibile: è già ora di andare, di riprendere il vagabondaggio tra le identità dissolte, in ascolto del richiamo di quell’immagine così bella e seducente da essere più vera del reale, a cui abbiamo ancora bisogno di credere per andare oltre noi stessi.

In copertina la multigrafia di una bambina scattata nel 1914

Commenta