Decolonizzare l’anima

Ferite e eredità in Cassandra a Mogadiscio di Igiaba Scego, figlia scrittrice di una donna a cui hanno rubato l’alfabeto

Igiaba Scego, scrittrice italiana di origine somala, ha spesso sostenuto che l’Italia dovrebbe decolonizzarsi dal proprio passato coloniale, mai seriamente affrontato neanche in letteratura, con l’eccezione di alcune opere di Ennio Flaiano, Mario Tobino, Erminia Dell’Oro. Del resto, la prospettiva postcoloniale di Scego non assume mai l’atteggiamento di chi voglia impartire una lezione, perché il suo obiettivo è capire: la sua scrittura riesce a superare i luoghi e i pensieri comuni ponendo delle domande molto semplici. Nel suo ultimo libro, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani, 2023), Scego si chiede, a proposito della reggenza italiana in Somalia nel periodo della decolonizzazione: «Può insegnarti la democrazia chi ti ha colonizzato, umiliato, depredato?». Ancora, parafrasando la lettera di James Baldwin al nipote, La mia prigione tremò, contenuta in La prossima volta il fuoco del 1963: «Quanto ancora dovremo aspettare il progresso di chi ci odia?».

Può insegnarti la democrazia chi ti ha colonizzato, umiliato, depredato?

La lettera che Scego, alla maniera di Baldwin, indirizza a sua nipote Soraya, tocca i temi della colonizzazione e della decolonizzazione, del razzismo, dell’esilio. Si tratta di un lungo memoir romanzato scritto in forma di lettera, scandito da quattordici parole chiave in somalo, a cui si aggiungono un Intermezzo decoloniale e una nota al testo dal titolo eloquente, Autobiografia in movimento. Scego si aggrappa a queste parole che raccontano di malattia, guerra, famiglia, memoria e radici per ripercorrere vicende dolorose. Il cuore della narrazione è la faticosa ricostruzione della storia somala, sfigurata prima dal colonialismo italiano, poi dalla guerra civile scoppiata il 31 dicembre 1990 e mai veramente conclusasi, ma nella lettera i destini collettivi si intrecciano con le vicende della famiglia di Scego e con le peregrinazioni dei suoi membri, in cui inevitabilmente gioca un ruolo negativo anche l’Italia. Tuttavia, anziché fare del passato un nuovo terreno di contesa e conquista, Scego prova ad annodarne i fili spezzati, con un atteggiamento non di rivendicazione, ma di cura.

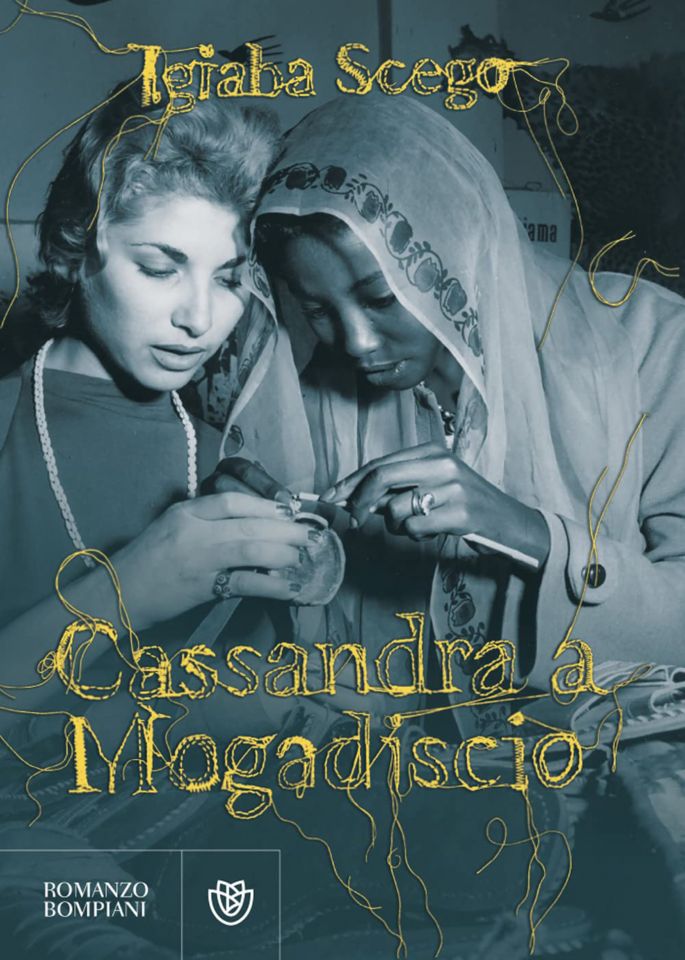

La copertina mostra due donne, una milanese e una somala, intente a tessere insieme un tappeto. La loro vicinanza rivela che l’una non potrebbe fare a meno dell’altra per completare l’opera; la signora milanese, alle prese con una trama non sua, non saprebbe procedere senza il soccorso dell’altra donna, che guida la sua mano. La donna somala è la madre, in somalo la hooyo, di Scego; da lei la scrittrice ha appreso che la memoria, proprio come un tappeto, non si tesse in solitudine, ma è un intreccio di voci, di affetti, di lingue, di racconti, che si costruisce attraverso lo scambio delle esperienze, e che una mano deve accompagnare l’altra. Solo allora i frammenti di ciò che si è vissuto assumono un senso unitario, perché la memoria non è unilaterale, ma è fatta di ricordi talvolta contraddittori. A differenza di sua madre, Igiaba forse non saprebbe tessere un tappeto, ma sa scrivere. I ricordi stessi della madre prendono forma per la prima volta attraverso il racconto della figlia, che riesce a vincere la reticenza materna, facendo leva sul desiderio della donna di raccontarsi alla nipote. I ricordi si scambiano in famiglia come i vestiti; così avviene anche con le lingue. C’è il somalo, che si stinge a ogni passaggio di generazione, perché la Somalia in cui veniva parlato non abbraccia più le vite delle sue figlie e nipoti in esilio. Soraya, ad esempio, a stento comprende qualche parola di somalo e non sa l’italiano, perché è cresciuta in un’altra lingua, l’inglese. La hooyo di Igiaba, che è anche nonna, ayeyo, di Soraya, conosce il somalo e l’italiano, ma non l’inglese. Inoltre, a differenza della figlia, saprebbe tessere un tappeto, ma non sa scrivere. La responsabilità di trasmettere il ricordo ricade quindi sulle spalle di Igiaba: «Sono la figlia scrittrice di una donna a cui hanno rubato l’alfabeto». Da qui il desiderio, anzi il compito, di registrare tutto ciò che andrebbe altrimenti perduto.

La copertina mostra due donne, una milanese e una somala, intente a tessere insieme un tappeto. La loro vicinanza rivela che l’una non potrebbe fare a meno dell’altra per completare l’opera; la signora milanese, alle prese con una trama non sua, non saprebbe procedere senza il soccorso dell’altra donna, che guida la sua mano. La donna somala è la madre, in somalo la hooyo, di Scego; da lei la scrittrice ha appreso che la memoria, proprio come un tappeto, non si tesse in solitudine, ma è un intreccio di voci, di affetti, di lingue, di racconti, che si costruisce attraverso lo scambio delle esperienze, e che una mano deve accompagnare l’altra. Solo allora i frammenti di ciò che si è vissuto assumono un senso unitario, perché la memoria non è unilaterale, ma è fatta di ricordi talvolta contraddittori. A differenza di sua madre, Igiaba forse non saprebbe tessere un tappeto, ma sa scrivere. I ricordi stessi della madre prendono forma per la prima volta attraverso il racconto della figlia, che riesce a vincere la reticenza materna, facendo leva sul desiderio della donna di raccontarsi alla nipote. I ricordi si scambiano in famiglia come i vestiti; così avviene anche con le lingue. C’è il somalo, che si stinge a ogni passaggio di generazione, perché la Somalia in cui veniva parlato non abbraccia più le vite delle sue figlie e nipoti in esilio. Soraya, ad esempio, a stento comprende qualche parola di somalo e non sa l’italiano, perché è cresciuta in un’altra lingua, l’inglese. La hooyo di Igiaba, che è anche nonna, ayeyo, di Soraya, conosce il somalo e l’italiano, ma non l’inglese. Inoltre, a differenza della figlia, saprebbe tessere un tappeto, ma non sa scrivere. La responsabilità di trasmettere il ricordo ricade quindi sulle spalle di Igiaba: «Sono la figlia scrittrice di una donna a cui hanno rubato l’alfabeto». Da qui il desiderio, anzi il compito, di registrare tutto ciò che andrebbe altrimenti perduto.

La memoria, proprio come un tappeto, non si tesse in solitudine, ma è un intreccio di voci, di affetti, di lingue, di racconti, che si costruisce attraverso lo scambio delle esperienze

Attraverso la scrittura di Scego, le parole in somalo e in italiano passano di donna in donna, dalla ferita da cui hanno preso a sanguinare verso la guarigione data dalla consapevolezza. A monte di queste parole ci sono esperienze di persecuzione e di sconfitta di un popolo intero. Eppure, come dice un altro grande scrittore somalo che abita la lingua italiana, Garane Garane, nel suo romanzo Il latte è buono, «un vinto può essere un futuro», perché ha saputo adattarsi al deserto, perché ha sviluppato una mente più svelta e un cuore più grande degli altri. Perché ha imparato a resistere sotto il giogo dello jirro, la parola somala che designa una forma di dolore pervasivo che diventa una malattia dell’anima, una contaminazione che si trasmette di generazione in generazione e non è mai paga di sangue, morte, senso di inadeguatezza, senso di colpa. Scego sente risuonare il suo passo nelle storie della sua famiglia, del suo popolo e anche nella sua personale. I greci antichi parlavano in termini simili del miasma, la contaminazione che perseguita un’intera stirpe e la condanna a infliggere e patire le peggiori ingiustizie. La violenza e la guerra ne sono figlie naturali. Ogni storia di devastazione è una nuova Troia che brucia, sembra suggerire la scelta di Scego nel titolo del libro: ogni guerra ha la sua Cassandra, voce inascoltata, presentimento di sventura a cui non si vuole credere, mentre la città è consumata dalle fiamme.

Tuttavia, Cassandra non è soltanto la profetessa vittima della vendetta di Apollo, destinata a una fine cruenta dalla malvagità degli uomini e degli dei, di cui racconta Eschilo nell’Agamennone. Scego pensa soprattutto alla donna che contempla le rovine della città materna nelle Troiane di Euripide e la riedifica nella memoria nella riscrittura di Christa Wolf, che nell’omonimo romanzo Cassandra rivisita il mito greco in chiave femminista, dando la parola a Cassandra stessa. Cassandra è una donna come Igiaba, come la madre, come Soraya, che vede lucidamente e racconta con parole che scuotono le certezze della comunità a cui si rivolge. Diventare Cassandra, però, è arduo, perché la prima a non credere a sé stessa all’inizio è proprio lei. D’altronde, il fardello di Cassandra non è leggero, né il suo messaggio suona accattivante. Lei stessa è afflitta per ciò che deve raccontare: il ricordo sgorga da un dolore a tratti insostenibile, che mina il corpo e la mente. Eppure non le è dato un modo di vivere diverso da questo. Il dolore non si può cancellare, né nascondere sotto il tappeto: esso va accolto, perché possa farsi canto e ricordo e si trasmuti prodigiosamente nella vita che rinasce.

Il mondo in cui viviamo è denso di luci, di ombre. Nessuno può evitare di vivere chiudendosi in una bolla in cui niente lo ferisce. Leggi libri che minano ogni certezza. Te lo ordino. Senti musica che ti fa perdere l’equilibrio. Guarda quadri che ti scuotono i demoni dentro. Osserva il mondo come una distesa di fuoco. Abbraccialo. Con tutti i suoi pericoli. Solo così sarai viva.

Scego, novella Cassandra, si fa carico di raccontare la tragedia del suo popolo e della sua famiglia nella lingua «non innocente» dei colonizzatori italiani, che di quella catastrofe sono in parte corresponsabili. Non è facile farsi ascoltare in un paese in cui la memoria si trincera dietro la formula degli italiani brava gente, titolo di un libro memorabile di Angelo Del Boca che ne decostruiva il mito, su cui anche Scego ritorna con parole lapidarie: «Gli italiani durante il fascismo, ma anche prima, non erano brava gente con gli africani. [...] Non erano brava gente nemmeno durante l’amministrazione fiduciaria della Somalia». In un paese sempre pronto all’autoassoluzione, per comodità per privilegio o per ignoranza, un vinto è un futuro non solo per il suo popolo annientato dalle conseguenze della colonizzazione, ma anche perché è chiamato a colmare i vuoti di memoria degli antichi colonizzatori.

Una ayeyo somala insegna la tessitura a mano al Museo Somalo del Minnesota. In questo breve servizio, la responsabile della comunicazione del museo parla di come «sia importante passare la tradizione della tessitura alle giovani generazioni perché dà loro un senso di connessione con i luoghi da cui le loro famiglie provengono, con la loro cultura, con il loro passato»

Nonostante l’intento di ricostruzione storica delle responsabilità italiane nei processi di colonizzazione e decolonizzazione della Somalia, il libro di Scego non è un atto d’accusa, perché l’autrice vuole sottrarsi al gioco dello jirro, pur senza rinunciare a chiamare le cose con il loro nome. Con la pazienza e la tenacia di una grande tessitrice, Penelope più che Cassandra, Scego raccoglie i fili delle tante storie della sua famiglia, della Somalia, ma anche dell’Italia, che portano lo stigma dello jirro. Questo suo essere immersa in due culture, anzi in tre, perché Roma, dove tuttora vive, è per Scego un capitolo a parte nella storia del mondo, non è soltanto un arricchimento di prospettiva, ma rappresenta soprattutto una responsabilità doppia di comprensione e perdono. Durante la guerra civile in Somalia, che le strappa la madre per quasi due anni, Igiaba ragazza non è in grado di vedere che anche l’Italia è squassata dalla violenza fratricida, perché è troppo concentrata sulle vicende della sua famiglia – ricostruirà gli avvenimenti del biennio 1990-1992 molti anni dopo, e allora capirà. Gli assassinii di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e degli uomini della scorta dimostrano che la furia autodistruttiva non è appannaggio dei colonizzati in preda all’accecamento, ma colpisce ugualmente anche i colonizzatori.

Con la pazienza e la tenacia di una grande tessitrice, Penelope più che Cassandra, Scego raccoglie i fili delle tante storie della sua famiglia, della Somalia, ma anche dell’Italia

Nella storia non c’è scampo dallo jirro, non c’è mai stato in nessun luogo del mondo. Non si sfugge all’odio, che sia verso il prossimo o verso sé stessi. Il caso della madre di Scego è emblematico. Quando la donna arrivò esule in Italia, lasciando la Somalia dopo il colpo di stato di Siad Barre del 1969, trovò un paese insanguinato dalle stragi e dal terrorismo; un paese razzista, pronto a discriminarla per il colore della sua pelle. Le parve allora di essere fuggita da una guerra in patria per doverne affrontare un’altra, più subdola, nel luogo in cui sperava di rifarsi una vita. Poi, in maniera sorprendente, allo scoppiare della guerra civile in Somalia la donna, preda di un demone misterioso, non esitò a tornare in patria sperando di assistere alla vittoria del suo clan e alla distruzione del nemico. Brutti scherzi dello jirro. Anche Igiaba, che alla fine del 1990 è appena adolescente, combatte la sua guerra a Roma: la sua anima è attanagliata dalla preoccupazione per la madre di cui non ha notizie e per la terra materna devastata, mentre il suo corpo è colpito dalla bulimia, quasi un riflesso dell’assenza della madre e della sua lingua che nutre. Anni dopo, della Somalia non le rimarrà altro che la lingua a cui aggrapparsi per ricostruire gli avvenimenti di quegli anni.

Una bambina corre di fronte a un mezzo militare della African Union Mission in Somalia, nell’agosto del 2012, in una delle fasi della guerra civile somala che, a più riprese, ha segnato il paese dal 1991

La lingua salvata diviene allora la lingua che salva: «La guerra non ha una lingua madre. Noi invece sì». Il somalo è la lingua degli affetti e delle maledizioni, ma è anche la lingua che all’estero si mescola con altri idiomi fino a ridursi a un vocabolario minimo nelle nuove generazioni, come quella a cui appartiene Soraya. Il destino di una lingua senza popolo, la cui memoria è stata cancellata fisicamente assieme alle biblioteche e agli archivi, è di fossilizzarsi nelle espressioni orecchiate dagli ultimi membri della famiglia che l’hanno utilizzata nel suo contesto vitale, prima di spegnersi. Eppure questa lingua emerge dappertutto nella vita della famiglia. È una lingua che ha saputo, forse dovuto, andare oltre sé stessa, ha assunto colori e grafie personali e inflessioni non replicabili. Infatti, nel piccolo mondo di un lessico familiare si esprimono mondi più grandi. Ecco che la verità deve sapere farsi piccola, marginale, cadere nell’errore, per riscoprirsi pienamente radicata nella vita. La lingua, per essere autentica, deve muoversi, respirare, soprattutto sporcarsi, perché solo gli errori e le imperfezioni rendono gli esseri umani inconfondibili nella loro unicità.

Le storpiature sono il nostro lessico famigliare. L’italiano che hanno masticato antenati e genitori. Se per conoscerci meglio vuoi studiare la lingua di Dante e di Loredana Bertè, ti avverto che dovrai sporcarla. Sì, sporcarla molto. E poi ricrearla nella tua bocca. A frammenti. Solo così potrai ritrovarci interi.

Diventiamo interi solo quando accettiamo di essere opere aperte, che si tramandano di mano in mano, secondo l’esempio delle due donne raffigurate nella fotografia in copertina del libro. Le storie degli altri sono in realtà tutt’uno con la nostra storia, tanto nel bene quanto nel male: gli effetti nefasti della colonizzazione italiana sono tuttora riscontrabili in Somalia, in Etiopia e in quell’Eritrea che è stata al centro delle inchieste di Alessandro Leogrande. Le conseguenze dell’atteggiamento italiano di fronte al passato coloniale sono evidenti anche nel razzismo che attraversa la vita quotidiana di tante persone nelle nostre città e si esprime in una delle legislazioni sulla cittadinanza più inique d’Europa. Nel libro di Igiaba Scego, i destini delle persone e dei popoli si confondono continuamente in una narrazione commovente e dura, che non scioglie i nodi più dolorosi della vicenda somala, ma li accoglie con il rispetto che si deve alle vite di chi vi si è trovato coinvolto. Il racconto, l’unico antidoto allo jirro, ricostruisce volti, famiglie e comunità là dove la follia umana ha portato la distruzione; al di là dei confini, delle grammatiche e delle pretese identità nazionali, il racconto di Scego ci fa riscoprire simili, legati gli uni agli altri come se tutte e tutti attendessimo alla trama del medesimo tappeto.

In copertina, studentesse e insegnanti del liceo italiano Duca degli Abruzzi a Mogadiscio, negli anni Cinquanta, durante il decennio di amministrazione fiduciaria della Somalia che terminerà nel 1960 con l’indipendenza del paese

Commenta