L’ossessione di David Foster Wallace per l’insuccesso

Cosa succede quando il fallimento è il punto di arrivo? Ripensare l’insuccesso con le parole di Foster Wallace

Verso l’inizio di ogni semestre, dico agli allievi del mio corso di scrittura che faranno tutti fiasco. È un’affermazione carica di una certa potenza retorica: alcuni ridacchiano o trattengono risatine, palesemente a disagio, e poi tutti fanno più o meno silenzio. A quel punto gli spiego che non intendo che saranno bocciati, nel senso di prendere un’insufficienza all’esame e dover fare telefonate imbarazzanti a casa (a volte qui si sentono altre risatine nervose); intendo che la scrittura è sempre una pratica dell’insuccesso. Quasi tutte le cose che hanno valore, merito, o offrono del significato reale, si sviluppano tramite lunghi processi di errore. Disegno alla lavagna un piano cartesiano con l’asse delle ascisse e delle ordinate e traccio una curva esponenziale che diventa sempre più piana nell’avvicinarsi all’asse orizzontale; il limite è a y = 0. E dico: guardate, questa linea col tempo si avvicina sempre di più all’asse, ma non lo tocca mai. Imparare a scrivere, dichiaro, è esattamente così.

I miei allievi che dopo la laurea decidono di continuare la carriera universitaria pian piano capiscono, come l’ho capito io, che vivere, lavorare e studiare in ambito accademico è a sua volta una pratica dell’insuccesso. Un rifiuto può essere spaventoso tanto per chi si candida a un dottorato o per un professore che scrive un articolo quanto per uno studente innamorato. Nel momento in cui scrivo è metà dicembre, la stagione della presentazione delle domande, la stagione delle candidature. I futuri allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato compilano speranzosi i campi dei moduli online, premono invio e si chiudono per qualche mese in uno stato di ibernazione carico d’ansia.

Trattare l’insuccesso come legna da ardere per il futuro fuoco del successo non significa andare fuori strada, accettare con troppa prontezza il vangelo della crescita?

Avendo inviato la mia sesta e ultima domanda pochi giorni fa, scrivo nel pieno di questo stato emotivo. E ho notato che le parole di incoraggiamento che mi rivolgono con le migliori intenzioni gli amici, i parenti e gli autori delle lettere di raccomandazione riecheggiano i consigli che do ai miei allievi, immaginando l’insuccesso come parte di un lungo percorso: la necessaria, sia pur dolorosa, fase di antitesi nella propria dialettica di individui. Evviva la crescita personale, insomma, a cui l’insuccesso fa da combustibile, bello secco e pronto a bruciare.

Ma mi domando se trattare l’insuccesso come legna da ardere per il futuro fuoco del successo non significhi andare fuori strada, accettare con troppa prontezza il vangelo della crescita e la narrazione della marcia-a-denti-stretti-verso-il-progresso, idee che si adattano fin troppo bene a quegli stessi paradigmi culturali che creano stereotipi come “i furbetti del sussidio” e dicono ai miei studenti di prendere una laurea scientifica o in ingegneria se non vogliono morire di fame. Che succede se invece pensiamo all’insuccesso in un altro modo? Se lo vediamo come qualcosa di significativo e importante, in sé e per sé?

David Foster Wallace scrive così bene dell’insuccesso forse per via della sua ossessione per il tennis, lo sport che più di ogni altro si fonda sull’errore, a parte forse il baseball. In L’arte di vivere in difesa di Chad Harbach, un personaggio riflette sul fatto che il baseball è uno sport particolarmente crudele non solo perché registra gli «errori» come statistica ufficiale, ma anche perché espone quella statistica sul tabellone, accanto alle battute e ai punti vincenti. Nel baseball la soglia del successo è notoriamente bassa: una media di .350 alla battuta è fenomenale, mentre passare il 35% di un esame in genere equivale a una sonora insufficienza. Perfino il massimo traguardo raggiungibile nel baseball, la partita perfetta, in realtà si basa paradossalmente sugli errori. Nella partita di baseball perfetta, la squadra perdente deve sbagliare ventisette volte – vale a dire, rovesciando la prospettiva, che il lanciatore deve riuscire a provocare ventisette errori. Il contrario del bowling, altro sport in cui è possibile la «partita perfetta», dove la perfezione è un successo assoluto: dodici strike consecutivi. Il tennis invece, come il baseball, registra gli errori – e anzi chiama questa statistica «errori non forzati», arrivando quindi ad assegnare una specifica, inesorabile colpa. Un interbase può ragionevolmente scaricare la colpa di un proprio insuccesso sui compagni; un tennista non ha carte del genere da giocarsi.

Forse non ci dovrebbe sorprendere, quindi, che i mondi di Wallace siano pieni di insuccesso. Anche se a volte provocato da uno scompaginarsi dei piani o dall’incapacità di un personaggio di comportarsi come vorrebbe, l’insuccesso nell’opera di Wallace è in realtà una vasta rete composta di sensazioni, identità, riflessione e azione. In altre parole, sembra che a Wallace in genere non interessi (o quantomeno interessi meno) offrire una precisa definizione dell’insuccesso – o quel genere di banale incoraggiamento che rovescia la frittata facendo dell’insuccesso il principio alchemico del successo – rispetto a studiare gli effetti dell’insuccesso su e fra gli esseri umani. Vale la pena di notare che – come hanno sottolineato vari acuti commentatori, fra cui Clare Hayes-Brady in The Unspeakable Failures of David Foster Wallace – la scrittura stessa di Wallace mette a nudo (qualcuno de)i propri insuccessi, alcuni dei quali sono endemici al linguaggio e alla comunicazione, o alla condizione umana.

In Infinite Jest l’insuccesso è rappresentato sia sulla scala personale che politica: il (fallimento) personale è (fallimento) politico. Ad esempio, la tragedia di Jim Incandenza, la sua incapacità di formare legami affettivi maschili intimi e significativi sia con il padre che con il figlio (cioè sia «salendo» che «scendendo» nell’albero genealogico), si riflette nell’incapacità nazionale degli Stati Uniti di formare legami di responsabilità politica ed etica con i paesi confinanti (di nuovo, sia «salendo» verso il Canada, sia «scendendo» verso il Messico). (Per non parlare dell’incapacità nazionale di riconoscere il legame onnipresente fra il paese e ciò che lo contiene e lo rende possibile, ossia il mondo naturale: il contesto ecologico di Infinite Jest è quello, oggi fin troppo riconoscibile, di una catastrofe diventata banale). In entrambi i casi l’insuccesso scatena un’azione scomposta, un tentativo di approccio reso disperato dall’insuccesso stesso che si invischia in uno di quei circoli viziosi tipicamente wallaciani. Jim architetta strategie sempre più assurde (e infine minacciosamente avvincenti) per instaurare un rapporto con suo figlio Hal, mentre gli Stati Uniti tentano quasi letteralmente di mascherare i propri insuccessi costringendo gli altri paesi all’intimità con la creazione dell’O.N.A.N.: l’Organizzazione delle Nazioni dell’America del Nord. Ovviamente, come lascia intendere il nome, l’O.N.A.N. non è affatto una forma di intimità, e il suo atteggiamento politico è simile al solipsismo che emerge, sia pur accidentalmente, dal tentativo disperato di James di comunicare con Hal: ossia la videocassetta mortalmente avvincente nota col nome di Intrattenimento. La soluzione proposta ai conflitti sia interpersonali che intracontinentali è l’eliminazione dell’altro: l’Intrattenimento svuota lo spettatore, distrugge la forza di volontà e la capacità di agire, mentre con la creazione dell’O.N.A.N. gli Stati Uniti hanno di fatto annesso (nel testo, «vichyficato») i paesi vicini.

In entrambi i casi l’insuccesso provoca una reazione affettiva ed emotiva: un bisogno disperato o maniacale di connessione che paradossalmente sfocia nel solipsismo. L’insuccesso, inoltre, non porta da nessuna parte: non si tramuta mai in successo. Nel caso di Jim e degli Stati Uniti, la tragedia in realtà non sta nell’insuccesso «originario». Il pathos e il paradosso emergono invece dalla forma che esso assume. In Infinite Jest (e nell’opera di Wallace in genere) abbondano i circoli viziosi, e l’insuccesso, a prescindere dalla scala su cui avviene, tende a seguire un pattern tipico della dipendenza che Wallace spiega in termini simili verso l’inizio di Infinite Jest e nel suo saggio sulla letteratura, la pubblicità e la cultura americana intitolato «E Unibus Pluram»: la cosa che dà dipendenza causa problemi che essa stessa promette di risolvere, o quantomeno di rendere meno dolorosi. Così avviene con l’ansia, l’imbarazzo e fenomeni non di vera e propria dipendenza ma comunque basati su una loro ricorsività interna: come la sudorazione eccessiva del funzionario del fisco David Cusk in Il re pallido – causata essa stessa dall’ansia per la sudorazione eccessiva. In altre parole, l’insuccesso consiste in una serie di azioni oltre a essere la cornice di riferimento in cui tali azioni vengono lette, interpretate e ritenute fallimentari. In questo modo l’insuccesso diventa una sorta di geometria emotiva. È un campo sentimentale, una raccolta di azioni ripetute, un metodo di auto-determinazione e (in particolare per Jim Incandenza, il cineasta) una lente con cui guardare la realtà. In un certo senso, non è che l’insuccesso causi la spirale wallaciana di ripiegamento interiore; piuttosto, l’insuccesso è esso stesso quella spirale, o forse è il fatto di costruire e percorrere quella spirale contemporaneamente.

E non si tratta – o quantomeno non solo – di un’astrazione concettosa o di un gioco meta-strutturale. C’è qualcosa di emotivamente pressante in questa forma di insuccesso. In fondo, immagino che quasi a tutti noi sia capitato, dopo qualche piccolo errore o défaillance, di ritrovarci intrappolati in un modo di vivere e di pensare condizionato e offuscato da quell’errore, e le nostre successive azioni hanno fatto molto più male, sia agli altri che a noi stessi.

Ma questa geometria dell’insuccesso non fa per forza del male. La spirale della mise en abyme non è poi così dissimile dalla pratica silenziosa e abituale del sacrificio e della devozione notoriamente decantata dallo stesso Wallace in Questa è l’acqua e incarnata in Infinite Jest da Don Gately, drogato in via di disintossicazione e operatore di un centro di recupero. Di fatto, per Gately il confronto abituale con l’insuccesso diventa la base della sua prassi religiosa. Molto si è ragionato, e giustamente, sull’insolita religiosità (che io definirei post-laica) di Don Gately, sulla sua dedizione alla preghiera e il suo rapporto combattuto con un Potere Superiore. Ma la preghiera di Gately è anche l’evocazione di un insuccesso continuo, e presuppone l’insuccesso come una sorta di assenza generativa. Anche se ogni sera si inginocchia e prega, Gately considera quella preghiera una sorta di insuccesso perché nel pregare prova un hemingwayano Nulla con la N maiuscola. Secondo quanto descritto nel romanzo, Gately comincia davvero a risalire la china dopo che inizia a «Chiedere Aiuto a qualcosa a cui ancora non credeva», malgrado il fatto che la sua posizione ambivalente verso la religione di tanto in tanto si trasformi in sprezzante ostilità: «come puoi pregare “Dio” quando sei convinto che solo gli idioti ci credano?» – le citazioni di Infinite Jest sono tratte dall’edizione Einaudi 2006 con traduzione di Edoardo Nesi. La preghiera di Gately non è una supplica né una conversazione: Gately non concepisce e non immagina una presenza divina con cui possa instaurare, per dirla con l’evangelismo contemporaneo, un rapporto personale.

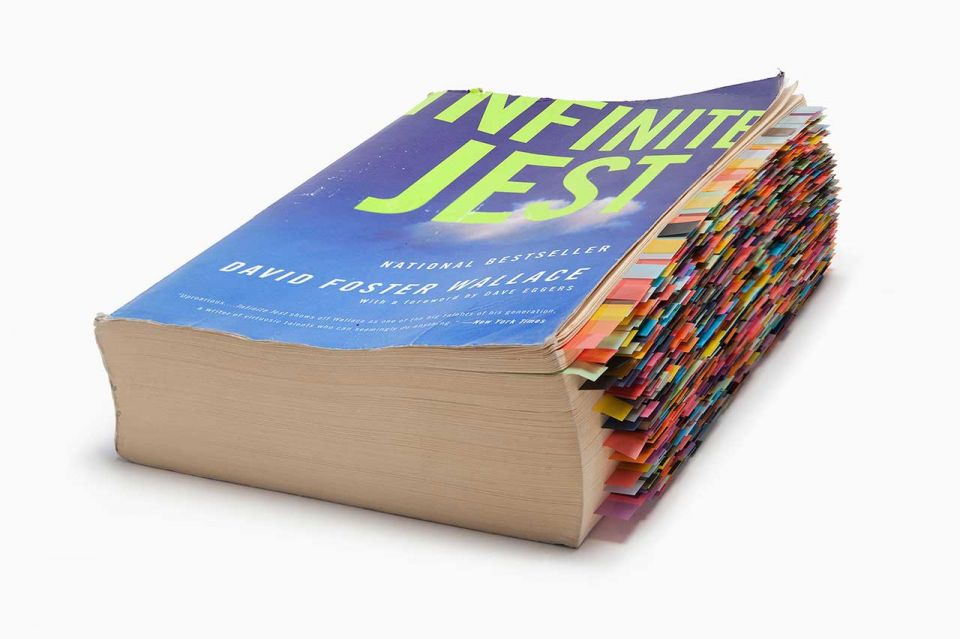

Fotografia di Paul-David Rearick per il ‘Progetto Infinite Jest’ di Corrie Baldauf, che individua le occorrenze cromatiche nel romanzo di David Foster Wallace

Fotografia di Paul-David Rearick per il ‘Progetto Infinite Jest’ di Corrie Baldauf, che individua le occorrenze cromatiche nel romanzo di David Foster Wallace

Ma benché la sua preghiera non chieda l’intercessione di un potere esterno, divino, per la sua duratura sobrietà, comunque da quella preghiera fallimentare Gately ricava un senso. Oltre a essere una pratica portata avanti con cura e concretizzata in gesti fisici, la preghiera di Gately è specificamente una pratica con cui si affronta il Nulla, in cui si esce dal modello basato sull’intercessione o sul do ut des. Il testo allude a questo apparente paradosso, notando che Gately «si sentiva un vero ipocrita quando si metteva devotamente in ginocchio tutte le mattine e tutte le sere, senza mancare mai»; quelli che a prima vista potrebbero sembrare termini in contraddizione fra loro come «ipocrita» e «devotamente» – parola integrata nella traduzione del presente articolo e non tradotta nell’edizione italiana – e «senza mancare mai» vengono utilizzati come parole chiavi compatibili, simultanee – forse addirittura sinonimi. Non è che l’insuccesso di Gately diventi un successo: piuttosto, Gately vive la preghiera come un sistema emotivo caratterizzato da sensazioni di insuccesso – l’insignificanza, l’inutilità, la frustrazione, la confusione, il disorientamento – che sono in sé generative, vitali. Di fatto, la libertà (dalla dipendenza, dal solipsismo, dal grigio torpore emotivo) che la preghiera offre a Gately si configura, paradossalmente, come una limitazione: «ora ti hanno in pugno, e tu sei libero». Con un processo che richiama gli spettatori alienati dell’Intrattenimento, Gately, tramite la preghiera e gli incontri degli AA, trova la sua libertà nel diventare «un organismo abituato agli shock senza un briciolo di volontà propria». Infinite Jest, fedele al suo titolo shakespeariano, riassume questo paradosso in un’ironica espressione presa in prestito dall’Amleto: «se offendendo», la libertà dell’abnegazione di sé. O, in altre parole, la verità che c’è nel confronto ripetuto con il profondo insuccesso.

Ci sono anche altre questioni che dovremmo porci: a chi, per esempio, viene data la possibilità dell’insuccesso? È una domanda politica

Come lettore, trovo meno utile considerare la preghiera fallimentare di Gately come un percorso «verso» il raggiungimento dell’astinenza e della sobrietà. Trovo più utile l’idea che sia quel fallimento stesso a rendere possibile un’eventuale vita senza dipendenze. Ovviamente, ci sono anche altre questioni che dovremmo porci: a chi, per esempio, viene data la possibilità dell’insuccesso? È una domanda politica. Come ho accennato sopra, non tutti gli insuccessi sono uguali, e quelli più dolorosi tendono a non essere distribuiti in maniera equa. Dobbiamo quindi continuare a chiederci: a chi viene data l’opportunità di sbagliare, e chi possiede le basi sociali ed economiche che rendono sopportabili certi tipi di insuccesso? In breve, i personaggi socialmente ed economicamente marginali di Wallace non le possiedono quasi mai: le ramificate conseguenze dei loro errori tendono a essere brutali. Questi personaggi sono anche, vorrei dire, luoghi di un più ampio fallimento politico e sociale; abbiamo fallito noi nei loro confronti – e, in certi casi, anche la scrittura e l’enfasi narrativa di Wallace.

❋

È anche importante sottolineare che il modo in cui Wallace ripensa l’insuccesso lo collega ad altri autori che stanno ridisegnando e ampliando la definizione di questo concetto. L’insuccesso, con le sue possibilità e le sue sfumature, sembra un’idea rilevante e attuale: l’insuccesso è nell’aria. La filosofa Elaine Scarry, nel suo vivido e fortunatissimo saggio Sulla bellezza e l’essere giusti, sostiene che l’errore è la base dell’apprendimento e dell’azione corretta verso gli altri. Lega l’errore alla bellezza, che spesso consideriamo un campo immune all’insuccesso: ci piace pensare che la bellezza sia l’applicazione riuscita delle doti di un artista. Ma Scarry sottolinea che spesso non riusciamo a riconoscere o ad apprezzare la bellezza, e il momento in cui ci accorgiamo di questo insuccesso è anche il momento in cui torniamo a dare attenzione alla bellezza nelle sue particolarità.

Insieme, la bellezza e l’errore ci permettono di esperire all’improvviso in maniera palpabile una verità che di solito è astratta: e cioè che possiamo sbagliare, che la nostra comprensione del mondo è parziale e limitata, e tende verso l’auto-affermazione. Elaine Scarry descrive il momento in cui per la prima volta ha trovato belle le palme, che fino ad allora trovava respingenti, e credo che molti di noi abbiano storie simili. Sbagliare in questo senso significa essere consapevoli del mondo, del fatto che siamo sempre in prossimità di altri oggetti e persone dotati di esistenza e di bellezza. Ci chiede di riconsiderare i nostri giudizi spesso illusori; incontrare il bello vuol dire, per Scarry, ritrovarsi «faccia a faccia coi propri errori». La bellezza e la fallibilità sono inestricabili. E da questa posizione di insuccesso possiamo cominciare a mettere in discussione i nostri pregiudizi, a ripensare le persone e le idee che abbiamo liquidato troppo facilmente. Come la pratica religiosa di Gately, la gioia – e la responsabilità morale, aggiunge Scarry – che ci derivano dalla bellezza sono intrinsecamente permeate dall’errore, e in questo c’è del meraviglioso.

Ma qui l’idea non è che vada ridefinito il concetto di insuccesso o di successo. Più che altro, ci sono aspetti dell’insuccesso, o modi di intenderlo, che non vengono subito in mente ma che sono comunque validi e importanti. Possiamo analizzare l’insuccesso così come Maggie Nelson in The Art of Cruelty analizza la crudeltà: come qualcosa di variegato e polisemico. Nelson, che descrive il libro come il tentativo di «dare uno scossone» al significato tradizionale del termine, manda in frantumi ed espande qualunque concetto di crudeltà. A Wallace e a Scarry interessa leggere l’insuccesso come qualcosa di diverso da una piazzola di sosta sull’autostrada verso il successo, e allo stesso modo Nelson trova noiosi i tentativi di redimere la crudeltà o di ridurla all’impeto per l’azione politica. Cerca piuttosto la «vera complessità morale», che richiede di «inoltrarsi nella palude, toccare con mano il disagio e farsi venire fame di sfumature».

Leggendo Gli Argonauti di Maggie Nelson si scopre l’insuccesso come evento ricorsivo, l’insuccesso come un lungo, ciclico sopportare

L’insuccesso si presta tanto bene a metafore spaziali e fisiche – la palude, la spirale discendente, il faccia a faccia – perché spesso ci dà l’impressione di un posto in cui abitiamo. Diciamo che un’opera d’arte ci «smuove qualcosa dentro», ma anche l’insuccesso provoca in noi un movimento. Prende il corpo a spintoni e a schiaffi, e i diversi tipi di insuccesso hanno ciascuno le proprie forme e le proprie curve. Nel suo libro più recente Gli Argonauti – uscito in Italia nel 2016 per Il Saggiatore con traduzione di Francesca Crescentini –, Nelson descrive il «piacere di riconoscere che per una persona può essere necessario […] imparare le stesse verità emotive, scrivere lo stesso libro ancora e ancora; non perché si è stupidi, ostinati o incapaci di cambiare, ma perché la vita è fatta di rivisitazioni». L’insuccesso come evento ricorsivo, l’insuccesso come un lungo, ciclico sopportare. L’insuccesso non è l’inizio del progresso: non esiste nessun progresso nel senso di muoversi in avanti, di lasciarsi il passato alle spalle. C’è invece, come dice Maggie Nelson, la vita.

A prescindere da cosa possa essere l’insuccesso per ciascuno di noi in un particolare momento – la vita, un’ondata di tristezza, l’ennesimo sguardo a una palma o la lunga fatica della preghiera – possiamo cominciare a capire che è qualcosa di particolare e di immenso. È senz’altro più complesso di un votaccio scritto in rosso o di una mail che inizia con «Siamo spiacenti di informarla…». L’insuccesso, potremmo dire, significa davvero molto.

Traduzione a cura di Martina Testa, traduttrice per minimum fax dei testi di David Foster Wallace Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più) (con V. Ostuni e C. Raimo, 1999), Il rap spiegato ai bianchi (con C. Raimo, 2000), Verso Occidente l’impero dirige il suo corso (2001) e della raccolta di racconti La ragazza dai capelli strani (2003)

Ryan Lackey ha scritto per Los Angeles Review of Books, Literary Hub, Orbit e nella raccolta David Foster Wallace and Religion: Essays on Fiction and Faith (Bloomsbury, 2019). Questo articolo è stato pubblicato su Literary Hub il 21/02/2019 ► On David Foster Wallace’s Obsession With Failure

Commenta