La bellezza è un metodo

L'estetica nera come forma di quotidiana resistenza al razzismo

La bellezza non è un lusso, ma piuttosto un modo di creare possibilità all’interno di uno spazio chiuso, un atto radicale di sussistenza, significa abbracciare le nostre storture, trasfigurare ciò che ci viene dato. È la volontà di adornare, un’inclinazione al barocco e l’amore dell’esagerato.

Saidya Hartman

Le parole fanno succedere le cose. L’ho visto. Le parole creano atmosfere, campi elettrici, cariche. L’ho sentito. Le parole tramano. Cerco di non essere superficiale con quello che dico, scrivo, canto. Presto attenzione a cosa sto dando voce.

Toni Cade Bambara

Vaso:

Recipiente di varie forme e di vario materiale destinato a vari usi, principalmente a contenere sostanze liquide.

Nel linguaggio poetico e mistico anche riferito a persona, in quanto sia ricolma di doni o qualità dello spirito.

Nella costruzione navale, ciascuno dei due robusti travi longitudinali di legno o di acciaio, elementi fondamentali della invasatura, cioè della culla di sostegno di una nave, durante il varo.

In anatomia, nome dato a organi o formazioni cavi riuniti in sistemi e nei quali circolano o defluiscono liquidi organici o aria respiratoria, ad esempio: vasi sanguigni.

In botanica, sinonimo di trachea: tracheidi e trachee sono elementi conduttori dello xilema, caratterizzate da parete cellulare con ispessimenti di lignina disposti in varia forma.

Più della carne, un corpo: un cuore pulsante.

Sono tornata a soffermarmi su cosa possa significare o cosa possa fare la bellezza intesa come un metodo: cosa può far scoppiare o esplodere, cosa può rendere possibile e cosa rende impossibile. Come ci portiamo dietro la conoscenza della bellezza e creiamo nuovi mondi.

Con tutto il lavoro che i miei genitori hanno fatto per cercare di entrare e di rimanere nella classe media, la precarietà, e tutto ciò che ne consegue, non se n’è mai andata. Quella precarietà assumeva la forma di inverni senza riscaldamento perché non c’erano i soldi per il gas, di buchi nel soffitto, nei muri, nel pavimento causati da infiltrazioni di umidità che non potevamo permetterci di far riparare. Quella precarietà si trasformava in paura, poi realizzata, di vedersi staccare la luce o altro perché non riuscivamo a pagare le bollette, nel timore di dover ipotecare la casa perché non avevamo abbastanza soldi per pagare le tasse. Ma in tutto questo mia madre ha cercato di tracciare un piccolo sentiero nel caos. Ha portato la bellezza in quella casa in ogni modo possibile, ha lavorato sulla gioia e ha creato momenti, spazi e posti vivibili nel mezzo di tutto quello che c’era di invivibile: nella città in cui vivevamo, nelle scuole che frequentavamo, nella violenza che vedevamo e sentivamo dentro casa quando ci viveva mio padre, e fuori nel grande mondo bianco, prima, dopo e durante la sua morte. Mia madre non aveva mai preso parte ai movimenti per i diritti dei neri – se si esclude il modo in cui le nostre vite e le nostre menti vengono predisposte per assorbire la retorica suprematista bianca, se si esclude la posizione che ci viene data nel mondo per poterlo guardare solo attraverso il buco della serratura. Nonostante ciò, mia madre era socialmente e politicamente astuta. Non solo sapeva gestire la nostra situazione individuale ma anche quelle altre situazioni che scaturivano dal più ampio mondo razzista che strutturava tutte le nostre vite.

Vivevamo in una città che usava, odiava e aveva paura dei suoi abitanti neri. Sono cresciuta a Wayne, Pennsylvania, in un incrocio di quattro vie: tre erano abitate da gente ricca e bianca, una da gente nera e povera. Avevo otto, nove o forse dieci anni quando un giorno d’estate, col cielo terso e il sole a picco, la polizia di almeno due città, forse anche tre, si riversò nel nostro quartiere e cominciò a stringerlo in assedio. Diverse macchine della polizia barricavano le strade perché una donna bianca li aveva chiamati dicendo che aveva visto un uomo nero guidare un furgoncino con un fucile visibile sul retro. L’uomo in questione si chiamava Chicki Carter, ed era in realtà un ragazzino di diciassette o diciotto anni. Era un amico di mio fratello Stephen. Il fucile era un rastrello, parte del set di attrezzi da giardiniere che stava usando quell’estate: faceva qualche lavoretto nei giardini per guadagnare un po’ di soldi. Ci siamo riuniti fuori dalle nostre case, sui marciapiedi, sulle strade, abbiamo inseguito le macchine della polizia, abbiamo urlato sicuri e convinti che Chicki non aveva fatto niente di male. Quel giorno almeno, nonostante ci fossero stati dei danni, non successe nulla di irreparabile.

Mia madre mi ha dato lo spazio per essere bella. È grazie a lei che ho imparato che la bellezza è una pratica, un metodo e che un vaso può essere anche una persona “ricolma di doni o qualità dello spirito”

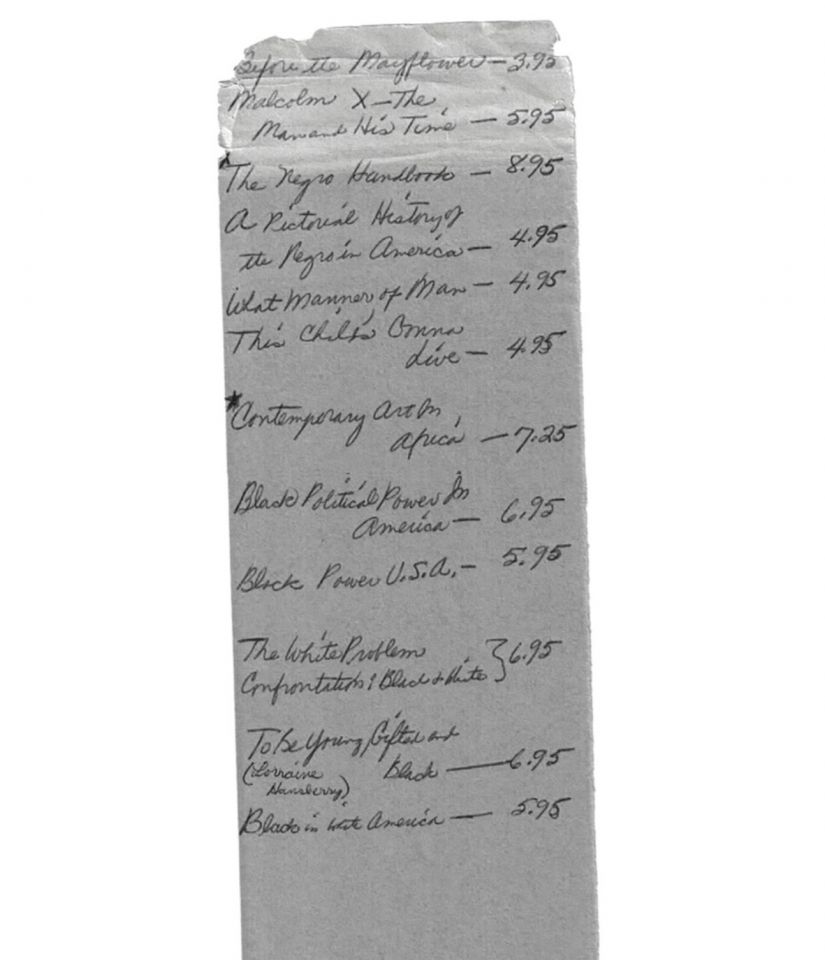

Sapendo che ogni giorno quando uscivo di casa molte delle persone che incontravo non mi ritenevano bella e me lo facevano capire, mia madre mi ha dato lo spazio per esserlo: bella come un fiore delicato, bella come la persona che si ama. È grazie a lei che ho imparato che la bellezza è una pratica, un metodo e che un vaso può essere anche una persona “ricolma di doni o qualità dello spirito”. Dark Symphony: Negro Literature in America, un’importante antologia di letteratura afroamericana, era il libro di mia madre. Le è stato regalato da mio fratello Stephen. C’è una dedica, come in ogni libro che ci regaliamo: Buon Compleanno, A mamma, Ti voglio bene, Stephen, 02/03/1970. Fra le pagine del libro c’è un elenco scritto su un pezzo di carta consunto, i primi punti della lista sono ormai sbiaditi e illeggibili a causa del sole. L’elenco è scritto con la calligrafia affrettata che mia madre usava quando scriveva appunti per sé stessa. La calligrafia che mia madre usava per il mondo esterno, invece, era meticolosa (come quella della dedica nella prima edizione di Amatissima che mi ha regalato per i miei ventitré anni). In un atto di ribellione contro le suore della scuola cattolica femminile che cercavano di controllare ogni singolo aspetto della sua vita scolastica, mia madre creò la sua bellissima calligrafia barocca. Questa lista in particolare è scritta sul retro di un modulo che ha riciclato da quando lavorava alle risorse umane alla Sears, Roebuck and Co., un foglietto di carta azzurrina che ha ridotto in strisce per usarle come segnalibri. Un’abitudine durata una vita e inculcata nelle teste dei bambini durante la Grande depressione: tutto si può utilizzare, nulla va sprecato. Il segnalibro è nel romanzo Canne di Jean Toomer e segna l’inizio del racconto “Esther”.

Io sono stata un vaso riempito con tutte le ambizioni che mia madre aveva per me: ambizioni che hanno poi trovato la propria forma. Mia madre mi fece un vestito viola a quadretti decorato con dei tulipani viola, lilla e bianchi. Ha provato diverse volte durante l’estate a insegnarmi a cucire: ricamo, punto croce, sottopunto, applique. Ha fallito. Abbiamo fallito insieme. Aveva una vecchia macchina da cucire a pedale della Singer, bellissima, e quando aprivo i cassettini di legno erano sempre pieni di spagnolette da ricamo dai colori vivaci e di diverso peso. Mi piaceva stare lì a guardarle, cambiarle di posto, riempire i ditali: disturbavo l’ordine che mia madre aveva creato.

Quando stava per morire, ha continuato a confezionare i decori di Natale a mano. Fu uno shock ritrovare i cuoricini di feltro rosso con gli spilli che ancora li tenevano insieme, le palline di feltro nero con gli spilli a testa piatta, quelli con la testa tonda rossi, bianchi e marroni. Mia madre aveva una sua simmetria: persino gli spilli storti trovavano il loro posto. È stato uno shock ritrovarli, quel tipo di shock che solo l’incontro con la bellezza sa dare. Ma anche di più. Di cosa è fatta la bellezza? Un’attenzione a un tipo di estetica che sfugge alla violenza ogni volta che le è possibile, dovesse anche solo trattarsi di trovare l’ordine perfetto degli spilli da cucito.

Mia madre mi ha donato l’amore per la bellezza, l’amore per le parole. Mi regalava qualsiasi libro che fosse scritto da una persona nera

Continuo a pensare alla bellezza e alle sue conoscenze. Ho imparato a vedere in casa di mia madre. Ho imparato a non vedere in casa di mia madre. Ho imparato a vedere solo le cose che potevano essere controllate. Ho imparato a vedere il mondo attraverso angoli, piani e trame distinti. Se il soffitto stava crollando e non ci potevi far nulla, potevi pur sempre coltivare le peonie e i tulipani e le margherite, prendere i rametti di gelsomino e di biancospino e metterli in casa in un bel vaso.

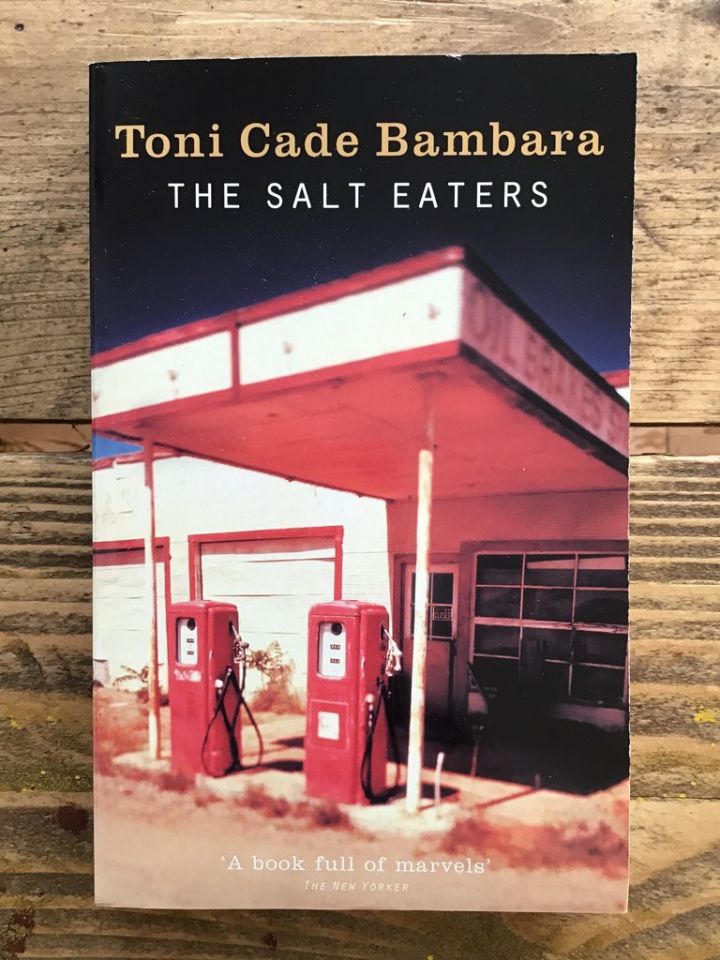

Mia madre mi ha donato l’amore per la bellezza, l’amore per le parole. Mi regalava qualsiasi libro che fosse scritto da una persona nera, e nel suo esercizio della bellezza, i compleanni includevano sempre regali per il corpo, per l’anima e per la mente. La mente e l’anima si sublimavano nei libri: romanzi, poesie, racconti, storia, arte. Uno di questi libri era The Salt Eaters di Toni Cade Bambara, in cui l’autrice nella dedica ringrazia la propria madre «che nel 1948 mi ha sorpreso mentre fantasticavo in piedi nel mezzo della cucina e ha tirato lo straccio attorno a me senza farmi spostare». In quella dedica ho visto qualcosa che anche mia madre avrebbe fatto, ho visto qualcosa che aveva fatto.

Mia madre mi ha dato lo spazio per sognare. A volte per interi giorni, mi lasciava in balia delle parole, raggomitolata sul davanzale del soggiorno, ininterrotta nelle mie letture e nei sogni di altri mondi. Alcuni libri che ho letto su quel davanzale: Dark Symphony, la raccolta di poesie di Paul Dunbar, le biografie di Ida B. Wells e Frederick Douglass, Jane Eyre, il libro per bambini Bright April di Marguerite De Angeli, Piccole Donne, i racconti di Virginia Hamilton The People Could Fly, Il canto di Salomone e il romanzo di Mildred Taylor Roll of Thunder, Hear My Cry. Quella finestra era il mio locus amoenus, profonda sessanta centimetri, larga novanta e alta un metro e venti, il mio piccolo spazio pubblico e privato da cui cominciai a immaginarmi in un altro mondo. La casa era una vecchia fattoria, costruita nel 1804, e gli angoli dei muri erano tutti storti. Il davanzale su cui mi mettevo si affacciava sul giardino. In estate voleva dire mele sia selvatiche che cotogne, ciliegie, prugne, quattro cespugli di peonie fiorite, un salice piangente enorme che era stato colpito da un fulmine oltre il quale si trovava la via chiamata Radnor Street Road. Avevamo anche un orto dove coltivavamo pomodori, mais, cavolo nero, senape indiana, rape, verza, carote, diverse varietà di insalata, cetrioli, melanzane, zucchine, peperoni, peperoncini e altro. In inverno, si riusciva a vedere la casa dietro gli alberi da frutto dove vivevano Chico e Joey. A volte la casa era fredda, allora le riviste di mia mamma diventavano legna da ardere. E nonostante questo fosse un segnale che non ci fossero abbastanza soldi per il gas, prendere le riviste e trasformarle in ceppi era una vera e propria arte: arrotola la carta, infila dentro un’estremità, arrotolala ancora un pochino, infila dentro l’altra estremità. Così avrebbero retto. Così anche noi avremmo retto.

La bellezza è un metodo:

leggere sul davanzale

rincorrere i poliziotti

una lista scritta su una strisciolina di carta in un libro

l’ordine degli spilli sulla stoffa

riuscire a fare dei ceppi da ardere con le riviste

Questa attenzione all’estetica nera mi ha forgiata: mi ha spinto dal davanzale al mondo.

Christina Sharpe è professoressa alla York University di Toronto e si occupa di letteratura e Black Studies, ha scritto il saggio In the Wake: On Blackness And Being (2016). Questo articolo è stato pubblicato su Brick numero 104, inverno 2020 ► Beauty Is a Method

Traduzione di Erica Francia

Commenta