Il blues, la boxe, la scrittura: James Baldwin e la “Confusione americana”

Padri e figli in America: Baldwin ha raccontato una nazione che affonda le sue radici nella mascolinità fallita

Nel dicembre del 1962, Il New York Times chiese agli scrittori che quell’anno avevano venduto di più di scrivere un pezzo rispondendo alla domanda «Secondo voi a quale caratteristica dei vostri libri si deve il loro successo?» Ad esempio, Vance Packard scrisse che il suo libro Gli arrampicatori aziendali aveva avuto successo perché, secondo lui, «c’è una crescente inquietudine negli Americani riguardo le condizioni della loro esistenza, e molti mi riferiscono che metto in scena le loro stesse apprensioni». Per Patrick Dennis, autore di Genio, invece: «mi è impossibile immaginare la ragione dietro al successo dei miei libri e qualunque autore che affermi il contrario è un’idiota, un bugiardo o entrambi». Questo però non ha di certo fermato la mano di Allen Drury, in lista col suo A Shade Of Difference: «Spero che i lettori che amano le mie parole le amino perché sono oneste, ben espresse e pertinenti al mondo in cui viviamo».

Mi piacerebbe pensare che alcune delle persone che hanno apprezzato il mio libro lo abbiano fatto allo stesso modo in cui si prova piacere a sentire Ray e Miles suonare

Anche Un altro mondo di James Baldwin era stato un bestseller e l’autore colse l’occasione per posizionarsi in modo ambiguo su due dei pantheon centrali della bellezza americana: «Non voglio paragonarmi a una coppia di artisti verso cui nutro un’ammirazione sfrenata, Miles Davis e Ray Charles, ma mi piacerebbe pensare che alcune delle persone che hanno apprezzato il mio libro lo abbiano fatto allo stesso modo in cui si prova piacere a sentire Ray e Miles suonare. Questi artisti in modi diversi fra loro cantano una sorta di blues universale… ci raccontano com’è essere vivi. Non è commiserazione quella che si sente, quanto piuttosto compassione… Credo di aver tratto profonda ispirazione dai musicisti jazz e di aver modellato la mia scrittura sulla loro musica… Il mio obiettivo è raggiungere quella che Henry James chiamava “percezione al culmine della passione”».

Baldwin qui reclama per lo stile della sua prosa e la struttura dei suoi romanzi un po’ dell’acuta e malinconica bellezza di Davis e Charles; suggerisce che i ritmi della sua stessa dizione prendono forma da quel dolore solitario, da quel fascino senza compromessi che i due musicisti statunitensi offrivano al mondo. Ma in caso qualcuno, leggendolo, lo volesse annoverare nella schiera degli scrittori caotici, che scrivono di getto senza darsi la pena di strutturare il proprio lavoro, e che non hanno radici in alcuna tradizione letteraria, Baldwin invoca il sommo sacerdote del manierismo statunitense, un autore celebre non tanto per la sua passione, anche se intensa, quanto per il rigore con cui controllava la sua immaginazione.

Ma Baldwin era affascinato anche dall’arte dell’eloquenza: l’enfasi, il ritmo incessante, il suono pulito e squillante di una frase

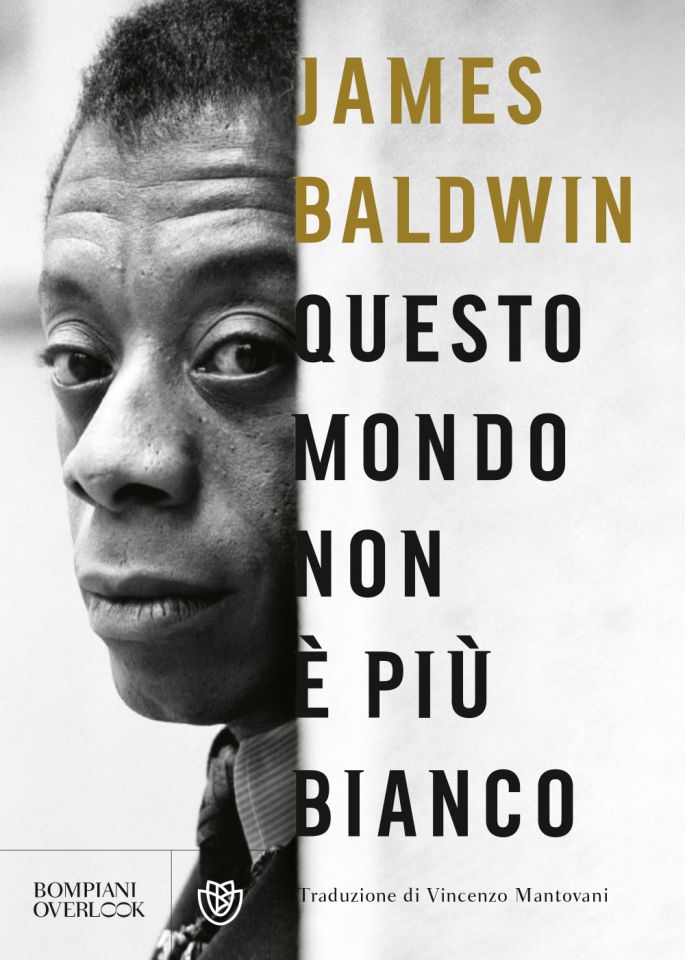

Baldwin, lo scrittore di successo, nel 1962 voleva avere tutto: le atmosfere vive e liberatorie dei musicisti jazz e il rigore di Henry James. Questo bisogno era innanzitutto un modo per affrancarsi da categorizzazioni che gli andavano troppo strette, ma è stato fondamentale anche per il suo percorso artistico avere ben chiaro in mente l’interesse di Henry James per la coscienza come qualcosa di abbagliante e al tempo stesso segreto e nascosto, la concezione del linguaggio come maschera e al tempo stesso svelamento supremo. Ma Baldwin era affascinato anche dall’arte dell’eloquenza: l’enfasi, il ritmo incessante, il suono pulito e squillante di una frase. L’elenco dei tratti che lo avrebbero reso un perfetto virtuoso della letteratura sarebbe lunga. Negli anni ne ha cambiati diversi. A volte lo faceva per distrarre il lettore dal proprio manierismo, altre volte lo faceva perché gli piaceva il suono e la variazione dell’elenco, come quando fa una lista delle proprie influenze in Questo mondo non è più bianco: «la Bibbia di re Giacomo, la retorica delle vecchie botteghe di Harlem trasformate in chiesette, quel qualcosa d’ironico e violento, e di eternamente minimizzato, che c’è nella parlata dei negri e anche qualcosa della passione di Dickens per il virtuosismo» Ma lo stile non arrivò facilmente, non poteva essere definito con certezza perché continuava a cambiare. Aveva alcuni momenti di reale virtuosismo, ad esempio una serie di battute famose, o di ripetizioni, come questo estratto nella prima parte di Un altro mondo quando Rufus e Vivaldo arrivano al bar di Benno nel Village:

«Il locale era gremito all’inverosimile. C’erano i pubblicitari, che bevevano doppi bourbon o vodka con ghiaccio; c’erano studenti, che stringevano insicuri tra le dita umide le bottiglie di birra; c’erano uomini soli, che se ne stavano vicino alla porta o negli angoli a vedere passare le donne. Gli studenti, sprizzando inesperienza ed ebbri di astinenza, facevano sforzi terribili per attirare l’attenzione delle ragazze, ma finivano inevitabilmente per incappare ciascuno nello sguardo dell’altro. Alcuni uomini offrivano da bere alle donne, che si spostavano in continuazione dal juke-box al bar; stavano lì, faccia a faccia, barricati dietro sorrisi puntualmente sospesi tra disprezzo e desiderio. E c’erano coppie miste, bianchi e neri, che si tenevano strette, adesso, più di quanto sarebbero state dopo, una volta a casa. La storia di tutte queste esistenze si mimetizzava dietro la lingua strana e senza senso che, a ondate, invadeva il locale da un capo all’altro; o restava taciuta in un silenzio che ricordava quello dei ghiacciai. Solo il juke-box parlava, ogni sera sempre più stridente, per tutta la sera, riversando lamenti sincopati, contratti, appassionati».

In questo passo sentiamo subito il ritmo del jazz, ma anche quello dei narratori della generazione precedente, Fitzgerald di Il grande Gatsby e Hemingway di Fiesta. Baldwin non temeva di ricorrere alle anafore o alle figure di suono o usare in modo controllato la punteggiatura, per poi colpire nel segno con una frase o un’osservazione sorprendente e compiaciuta. Nonostante Baldwin fosse molto abile nel padroneggiare questo tipo di virtuosismi, era anche capace di scrivere frasi semplici, efficaci e piene di emozione. Nella versione originale di Gridalo forte, il paragrafo di apertura conta 61 parole e solo la prima è composta da più di tre sillabe mentre ben 41 sono monosillabi. Di seguito il paragrafo nella traduzione italiana:

«Tutti avevano sempre detto che John, da grande, avrebbe fatto il predicatore, proprio come suo padre. Lo avevano detto così spesso che John, senza nemmeno rifletterci sopra, era arrivato a esserne convinto anche lui. Non cominciò a pensarci seriamente che la mattina del suo quattordicesimo compleanno, e allora era già troppo tardi».

Lo stile qui sembra più vicino a quello di Hemingway che a quello della musica jazz o di Henry James. Questo ci fa intuire che Baldwin era a suo agio con la tradizione letteraria ereditata dalla generazione di scrittori che, per la maggior parte, erano al culmine della loro fama quando Baldwin iniziò a comporre le sue prime opere. Nessun giovane scrittore desidera trovare ispirazione in colleghi dell’età di loro padre. Solitamente preferiscono rendere omaggio ai nonni, o ai pittori o ai musicisti o ai ballerini o agli acrobati. È uno dei modi per uccidere il padre, far finta che non abbia avuto alcuna influenza su di te mentre ne imiti ogni movimento. Anche nei racconti di Baldwin troviamo questi incipit dallo stile molto semplice che non avevano nulla a che fare con Henry James o con il jazz. “Il Macigno” apre così «Di fronte alla loro casa, in un lotto vuoto fra due edifici, se ne stava il macigno». Nel racconto “La scampagnata” si legge «Tutti gli anni, d’estate, la chiesa organizzava una scampagnata». In “Blues per Sonny”: «L’avevo letto sul giornale, andando al lavoro con la metropolitana».

Nessun giovane scrittore desidera trovare ispirazione in colleghi dell’età di loro padre

Fra la pubblicazione di Gridalo forte nel 1953 e quella della raccolta di racconti Stamattina, stasera, troppo presto nel 1965, Baldwin scrisse un pezzo per il New York Times in cui cominciava a giustiziare pubblicamente alcuni suoi padri letterari. Nel gennaio del 1962 scriveva: «Dalla seconda guerra mondiale alcuni nomi nel panorama letterario statunitense (Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos, Faulkner) hanno acquisito così tanto peso e sono diventati così imprescindibili da essere usati come metro di paragone per mostrare la comprensibile, sebbene deprecabile, inadeguatezza degli scrittori più giovani… Che provi il giovane a scrivere un’eroina instancabile, infelice e libera, gli verrebbe immediatamente fatto notare che Hemingway o Fitzgerald non solo lo hanno già fatto, ma lo hanno fatto infinitamente meglio». Avendo poi chiarito, non senza una certa riluttanza, il profondo rispetto che nutriva per questi autori, Baldwin iniziò a distruggerli.

«È bene ricordare, nel caso di Hemingway, che la sua reputazione divenne incontestabile nel preciso momento in cui la qualità della sua opera iniziò a subire un inarrestabile declino – parliamo dei tempi di Per chi suona la campana. Il senno di poi ci permette di dire che questo libro infantile, romantico e inflazionato segna l’abdicazione di Hemingway dallo sforzo di comprendere tutte le sfaccettature del male che alberga in questo mondo. E ciò è lo stesso che dire che ha rinunciato all’essere un grande romanziere».

Dopo aver demolito anche Faulkner («opere confuse e indifendibili come Non si fruga nella polvere o Requiem per una monaca»), le ultime opere di Dos Passos («se si possono chiamare tali») e pure Fitzgerald («ormai non c’è più niente da dire su Fitzgerald»), Baldwin ritenne il panorama statunitense stesso un regno di storie fallite.

«I giganti prima menzionati hanno almeno una cosa in comune: la semplicità… È la maniera statunitense di guardare il mondo, come se fosse un posto da correggere e nel quale l’innocenza è andata inspiegabilmente perduta. È questo dolore, che le parole quasi non riescono a raccontare, che dona forza ad alcune delle storie di Hemingway, inclusi il racconto “I sicari” e la meravigliosa scena di pesca in Fiesta, ed è la ragione per cui le eroine di Hemingway sembrano sempre così finte e asessuate».

Baldwin, nel tentativo di definire un contesto per il proprio lavoro, invocava ora lo spirito di Henry James, dichiarando che quest’ultimo era stato un romanziere che aveva trattato il tema della mascolinità fallita in America. Affermazione alquanto inusuale, ma Baldwin prosegue dicendo che ne Gli ambasciatori di James:

«Qual è il dilemma morale di Lambert Strether se non che, a mezzanotte, si rende conto che, in un qualche modo, senza poterlo spiegare, non è stato in grado di essere uomo: capisce che “la sensibilità maschile”, come dice James, ha fallito in lui? … Il trionfo di Strether sta nell’essere in grado di rendersi conto di questo, anche se è consapevole che ormai è troppo tardi per poter fare qualcosa. Ed è la percezione di James di questa particolare impossibilità che lo rende, fino ad oggi, il più grande dei nostri romanzieri. In quanto la domanda che pone, facendola rimbalzare, per così dire, sulle proprie eroine, è la domanda che ci tormenta ora. La domanda è la seguente: Come fa un americano a diventare un uomo? E questo è lo stesso che chiedersi: Come faranno gli Stati Uniti a diventare una nazione? Al contrario suo, i giganti che vennero fuori fra le due guerre si limitavano a lamentarne la necessità».

Baldwin aveva capito la particolare importanza del romanzo negli Stati Uniti perché vedeva il dilemma che il suo paese stava affrontando come un dilemma essenzialmente interiore, un veleno partito dallo spirito individuale e che solo successivamente ha infettato la politica. I suoi scritti politici rimangono crudi e vividi al pari delle sue opere di narrativa perché credeva che nessuna riforma sociale potesse attuarsi solamente tramite legislazione, ma che fosse necessario reimmaginare la dimensione privata. Quindi, per Baldwin, una disanima dell’animo individuale attraverso la narrativa aveva un potere enorme. Alla fine dei conti per lui si trattava di una questione d’amore, e non si faceva remore a usare quella parola. Nel suo articolo del 1962 scrisse:

«La solitudine delle città di Dos Passos è oggi più grande che mai; quelle città sono più pericolose oggi di quanto non lo siano mai state, e i loro abitanti sono ancora meno amati di prima. E tutte quelle panacee e quelle formule che hanno così platealmente deluso Dos Passos hanno anche deluso questo paese e il mondo intero. Il problema è ben più profondo di quello che ci piacerebbe pensare: il problema siamo noi. E non ricostruiremo mai quelle città, non riusciremo mai a vincere il nostro crudele e insopportabile isolamento, insomma non riusciremo mai a costruire delle comunità, finché non guarderemo fisso negli occhi il nostro agghiacciante fallimento».

Prima di iniziare a pubblicare narrativa, Baldwin era un recensore di una certa verve, uno scrittore con un altissimo senso estetico, un Edmund Wilson col veleno al posto dell’inchiostro. Ad esempio, sul numero di dicembre del 1947 del New Leader, il ventitreenne Baldwin distrusse con una frase La mano di Dio di Erskine Caldwell, commentando: «Di certo non c’è nulla nel libro che ci trattenga dal sospettare che il principale cruccio di Caldwell mentre scriveva la sua opera fosse quello di liberarsi della carta che aveva in giro per casa, resuscitando qualche cliché avvizzito su cui si era costruito la reputazione e al contempo guadagnandoci qualche dollaro». Poco prima quello stesso anno se l’era presa con Maksim Gor’kij: «Gor’kij, evidentemente non abituato a ritrarre le sfumature, anche quando ne sospetta l’esistenza, ha scritto in La Madre un inno di battaglia russo che la storia ha così sommariamente datato che quasi non siamo disposti a concedergli alcuna pretesa di realtà». Gork’ij, prosegue, «era il principale esponente della massima secondo cui l’arte è l’arma della classe operaia. È anche, probabilmente, il maggior esempio che abbiamo per sottolineare l’infondatezza di questa dottrina. (È un po’ come dire che l’arte è l’arma della casalinga americana)».

Spostandosi dalla Russia con diletto e attenzione, Baldwin nell’agosto del 1948 fece qualcosa molto caro a tanti romanzieri che volevano esser presi sul serio. Si scagliò contro un autore famoso che veniva elogiato per il suo stile asciutto e il suo ritmo conciso, il povero James M. Cain, autore de Il postino suona sempre due volte. Baldwin commentò in questo modo l’opera di Cain:

«Non solo non ha niente da dire, ma si sbrodola dappertutto mentre prova a dirlo… Scrive con la sicumera e la tipica mancanza di umorismo dell’uomo americano che si è fatto da solo. È stato scritto molto sul suo “ritmo” incalzante e mozzafiato, sullo “stile” asciutto e distaccato, sul suo valore di commentatore del lato più squallido della vita statunitense. Tutte sciocchezze: Cain scrive di fantasie, tra l’altro fantasie del genere più sdolcinato e sentimentale».

Nel gennaio del 1949 in un saggio pubblicato sulla rivista Commentary, Baldwin formulò quello che poi divenne il suo grido di battaglia, che infastidirà e confonderà molti bianchi liberali e riformisti durante gli anni sessanta quando capiranno di avere un buon motivo per ascoltarlo: secondo lui, il problema negli Stati Uniti risiedeva nell’animo di ogni singolo cittadino statunitense, sia bianco che nero, e la popolazione nera non stava ancora cercando di raggiungere la parità con la controparte bianca che aveva fallito così platealmente nel comprendere sé stessa, figurarsi se poteva comprendere quelli che aveva oppresso. Nel saggio leggiamo:

«In senso molto pratico, il problema dei neri è diventato anacronistico; siamo noi il solo problema, sono i nostri cuori che dobbiamo sondare. Non è una cosa molto popolare o politicamente corretta da dire, ma un uomo nero messo di fronte a un uomo bianco diventa al contempo incurante e risentito quando si ritrova a essere valutato come un dilemma morale per la coscienza dell’uomo bianco».

Nel marzo del 1950 Baldwin pubblicò un racconto sulla rivista Commentary intitolato “Death of a Prophet” (Morte di un profeta) che non ha incluso nella raccolta di racconti Stamattina stasera troppo presto. È stata, per quanto ne so, la seconda opera di narrativa che ha pubblicato. La prima – pubblicata anche questa su Commentary nell’ottobre del 1948 – che s’intitolava “«Previous Condition»”, è stata inclusa in Stamattina stasera troppo presto, e conteneva alcuni elementi che ritroveremo poi in Un altro mondo. È facile intuire il motivo per cui Baldwin non voleva pubblicare “Death of a Prophet” in un’antologia, in quanto era palese che contenesse i germogli di Gridalo forte, infatti racconta la storia di un ragazzo di Harlem il cui padre faceva il predicatore. Baldwin sapeva che il tema padre e figlio era un tema interessante. Nel 1967, in una recensione per la New York Review of Books, scrisse: «La relazione padre e figlio è una delle più cruciali e pericolose che esistano sulla terra, far finta del contrario significherebbe commettere una pericolosa eresia».

Nonostante la storia di padre e figlio raccontata in “Death of a Prophet” e Gridalo forte fosse, in larga parte, la sua stessa storia narrata anche in qualche saggio autobiografico, Baldwin capì che la tensione fra generazioni di uomini era la quintessenza della storia americana. Secondo lui, infatti, non era semplicemente qualcosa che distingueva gli Stati Uniti dal resto del mondo, ma era proprio ciò che sfigurava il suo paese: la vergogna, la mancanza di orgoglio che i figli sentivano nei confronti dei loro padri in una società che continuava ad avanzare. Quindi nella sua prosa, anche in un romanzo come Un altro mondo in cui non ci sono padri, tratta di un tema collettivo caratterizzato anche da una certa urgenza in modo molto privato e personale. In un saggio del 1964 Baldwin teorizzò questo suo tratto:

«E quel che accade a una persona, per quanto possa sembrare strano, accade anche a una nazione… L’immigrato che arriva dall’Italia, per esempio, o il figlio di genitori siciliani, fa un grande vanto del non parlare italiano perché lui diventerà statunitense. E non sopporta i suoi genitori perché sono rimasti indietro. Potrebbe sembrare una banalità. Ma è un fatto di estrema importanza quando un padre è disprezzato dal figlio, e questo è quello che accade quotidianamente negli Stati Uniti, ed è a questo che ci riferiamo, in modo obliquo e ambiguo, quando parliamo di ascensore sociale».

Il tono di “Death of a Prophet” è aulico, quasi pomposo a volte, ma infuso di zelo, ambizione e grande tenerezza. Il racconto è, come lo aveva chiamato lo stesso Baldwin in una recensione sul New Leader nel settembre del 1947, «uno studio sull’impotenza umana»: vediamo il personaggio di Johnnie, un ragazzo col padre in fin di vita, diventare un estraneo agli occhi del padre, non «a causa dell’oppressione», come scrive Baldwin in un altro pezzo su Gor’kij nel 1947, ma a causa delle paure e dell’inadeguatezza del personaggio. Baldwin, fin dall’inizio, e nonostante la profonda consapevolezza della relazione che intercorre fra personale e politico, era determinato a non confinare i propri personaggi all’interno di una ristretta agenda politica. Cercava di assicurarsi che il comportamento e i fallimenti dei suoi personaggi venissero visti in primo luogo come qualcosa di privato e individuale e solo in un secondo momento come parte di un malessere generale che prende forma dalla cacciata di Adamo ed Eva dal giardino dell’Eden così come dalla creazione della schiavitù: Baldwin voleva sottolineare molto chiaramente che le azioni dei suoi personaggi non erano predeterminate dal ruolo dell’uomo nero oppresso da leggi ingiuste. Voleva anche seguire l’esempio di Robert Louis Stevenson, di cui aveva recensito i romanzi e i racconti nel gennaio del 1948, per usare le parole di Baldwin voleva scrivere «superbamente bene» e sapere che questo sarebbe stato, come per Stevenson «il diletto più duraturo». Baldwin voleva creare e vivere come un americano e come un uomo e aveva molto da dire sulla condizione del suo paese e della sua mascolinità. Nell’aprile del 1966 scriveva: «Molta della confusione americana, se non tutta, è un risultato diretto del rifiuto di riconoscere l’uomo nero come un uomo». È stato aiutato dalla sua insistenza a non appartenere al margine di nessuno e al contempo dalla sua capacità di abitare quel margine quando lo riteneva necessario. Godeva dell’ambiguità della sua posizione ed era molto abile nel coprire le sue tracce.

Baldwin, fin dall’inizio, era determinato a non confinare i propri personaggi all’interno di una ristretta agenda politica

Per esempio, andava in giro a dire di non saperne sulla boxe, argomento che invece solleticava gli spiriti dei suoi colleghi eterosessuali. Quando poi in realtà, usando a pieno la potenza della sua omosessualità, scrisse divinamente di Floyd Patterson e dell’incontro di pugilato che ebbe con Sonny Liston nel 1963, studiando lo stato delle anime dei due uomini e gli intrighi delle loro auree con erotica intensità. Scriveva di Patterson:

«Penso che parte del risentimento che suscita sia dovuto al fatto che porta una complessità tremenda in un’attività che viene ritenuta, abbastanza erroneamente, semplice. Questo è il suo stile personale, uno stile che suggerisce il più antiamericano degli attributi, la privacy, la volontà di avere privacy. Credo che lui sia ancora un inguaribile timido – vive con eleganza le proprie cicatrici ma non tutte sono guarite – e nonostante abbia trovato un modo per padroneggiare il suo dolore, non ha trovato un modo per nasconderlo, come invece è riuscito a fare un altro uomo duro e tenero, Miles Davis».

Di Liston diceva:

«Mi ricordava degli uomini neri grandi e grossi che avevo conosciuto e che acquisirono la reputazione da duri per nascondere il fatto che in realtà non lo erano per niente… Comunque, mi piaceva, mi piaceva molto. Sedeva di fronte a me al tavolo, stava storto con la testa a penzoloni e aspettava il colpo finale: perché Liston sa, come solo quelli che soffrono per non sapersi esprimere bene sanno, quanto fa fatica con le parole. Ma tanto per chiarire: parlo di sofferenza perché mi sembra che abbia sofferto molto. Glielo si legge nel volto, nel silenzio di quel volto, e nella luce curiosamente distante dei suoi occhi – una luce che raramente comunica qualcosa perché non ci sono quasi mai state risposte… Gli ho detto “Non posso chiederti nulla perché ormai ti hanno già chiesto tutto. Forse l’unico motivo per cui sono qui è per farti gli auguri” … Sono contento di averglielo detto perché mi ha guardato come se mi vedesse per la prima volta, e mi ha parlato per un po’».

Ma in quegli stessi anni parlava e scriveva come se fosse uno dei padri fondatori, in una posizione inespugnabile del suo paese, come se fosse una delle principali voci negli Stati Uniti. Nel 1959 sul New York Times scriveva:

«Credo ci sia qualcosa di sospetto nel modo in cui ci aggrappiamo al concetto di razza, da tutti e due i lati di questa staccionata razziale ormai obsoleta. Gli uomini bianchi, quando non hanno completamente ceduto al panico, si crogiolano nel loro senso di colpa e di solito si fanno chiamare “liberali”. Gli uomini neri, quando non sono affogati nel loro stesso livore, si crogiolano nella loro rabbia e di solito si fanno chiamare “militanti”. Entrambe le parti sono riuscite a non vedere la tremenda complessità della nostra situazione sul piano sociale e personale».

Nello stesso anno, in risposta a una domanda in cui gli veniva chiesto se gli anni Cinquanta fossero un periodo che poneva «oneri particolari su di te in quanto scrittore» adottò uno dei suoi toni migliori, superbo e idealistico, pieno di candore, ma al contempo tagliente, diretto e provocatorio: «Ma alla fine per me la difficoltà sta nel rimanere in contatto con la vita privata. La vita privata, la sua e quella degli altri, è la materia principale che tratta uno scrittore – la sua chiave e la nostra per il suo successo». Henry James sarebbe stato orgoglioso di lui. Ma anche Baldwin era orgoglioso di Henry James. Nel 1964 su Playboy riuscì a sequestrare James e renderlo suo simile, in quanto lui, a differenza della maggior parte degli americani, non aveva trascorso la sua vita «a fuggire dalla morte». Paragonò un passo tratto da una lettera che James scrisse a una sua amica che aveva appena perso il marito («Il dispiacere ci consuma e ci logora ma anche noi lo consumiamo e lo logoriamo e lui è cieco. Mentre noi, in un qualche modo, vediamo») con questi versi della cantante Bessie Smith:

Good mornin’, blues,

Blues, how do you do?

I’m doin’ all right.

Good mornin’,

How are you?

Ancora una volta James sarebbe stato orgoglioso, anche se bisognerebbe aggiungere che durante la sua vita, e negli anni successivi alla sua morte, lui e i suoi seguaci non erano consapevoli che quel che stava facendo fosse, in realtà, cantare il blues.

Colm Toíbín è uno scrittore e critico letterario irlandese pluripremiato. La sua opera più recente pubblicata in italiano è il romanzo La casa dei nomi. Questo articolo è stato pubblicato su Brick numero 89, estate 2012 ► Baldwin and “the American Confusion” | Traduzione di Erica Francia

Commenta