Nazi-Sallusti?

Il “Mein Kampf” e la dittatura dell’ignoranza

Che Alessandro Sallusti stia al giornalismo come il sottoscritto agli addominali scolpiti è fuori discussione, almeno per me: titoli come Schettinen e Bastardi islamici sarebbero sufficienti per spiegare di chi stiamo parlando, se non fosse che a questi abomini va aggiunto un appiattimento imbarazzante sul pensiero (?) di Forza Italia.

Che Alessandro Sallusti stia al giornalismo come il sottoscritto agli addominali scolpiti è fuori discussione, almeno per me: titoli come Schettinen e Bastardi islamici sarebbero sufficienti per spiegare di chi stiamo parlando, se non fosse che a questi abomini va aggiunto un appiattimento imbarazzante sul pensiero (?) di Forza Italia.

Ho riflettuto a lungo se tenere o meno questo incipit, ma alla fine ho deciso di lasciarlo, in quanto rivelatore di un male (temo) incurabile che colpisce tutti, me compreso: l’odiosa necessità di formulare premesse positive/negative per dichiarare esplicitamente ciò che non si è. Giudichi favorevolmente un provvedimento di Renzi? Sei un renziano. Appoggi una iniziativa dei Cinque Stelle? Sei un grillino. Critichi la sinistra? Sei di destra. Critichi la destra? Sei di sinistra. Peccato che alle ultime elezioni politiche (Dio quanto tempo è passato; Dio quanti governi si sono succeduti) il mio voto sia finito a una formazione estranea a questo tipo di logica, guarda caso rimasta fuori dal Parlamento. E anche questa, in fondo, è l’ennesima giustificazione preventiva che adduco a ciò che leggerete.

Qualche giorno fa il Giornale è uscito in edicola con due libri in allegato: un noto saggio di William Shirer sull’ascesa del Terzo Reich e l’edizione "critica" del Mein Kampf di Adolf Hitler, annotato e commentato da Francesco Perfetti, docente di storia contemporanea riconosciuto a livello internazionale. Costo dei due volumi: 11.90 euro più il prezzo del quotidiano.

In poche ore si è scatenato un putiferio, avviato dall’immancabile cinguettio di Matteo Renzi: «Trovo squallido che un quotidiano italiano regali oggi il Mein Kampf di Hitler. Il mio abbraccio affettuoso alla comunità ebraica #maipiù”». La presidente Boldrini, dall’alto del suo scranno sempre politicamente correttissimo, ha affermato che la «memoria merita rispetto», dichiarando la propria «solidarietà a tutte le famiglie vittime di Olocausto». Maria Elena Boschi, infine, ha puntualmente seguito il suo guru: «Questo giornale, sappiamo bene, sostiene Parisi, ma al di là di Parisi in sé, noi sappiamo che, se vince il centrodestra, a Milano entreranno dei consiglieri comunali che hanno quelle idee, che si rapportano a una destra lepenista. Pensiamo a Salvini…». La Boschi, evidentemente, è Nostra Signora della Strumentalizzazione: come dimenticare il suo intervento sui «veri partigiani» che sostengono la sua riforma istituzionale, a differenza dei finti partigiani che la respingono?

Al di là della solita ingerenza del governo e delle istituzioni negli affari giornalistici – perché i ‘democratici’ sono tali finché qualcuno non la pensa diversamente da loro –, vorrei capire dove sta il problema di questa iniziativa editoriale. Si dice che quella di Sallusti sia una operazione di marketing, una provocazione per vendere qualche copia in più: può essere, ma anche in questo caso non colgo. Da filologo, abituato a trattare i testi come oggetto di studio, per quale motivo dovrei negarmi l’accesso a una fonte privilegiata per capire la storia?

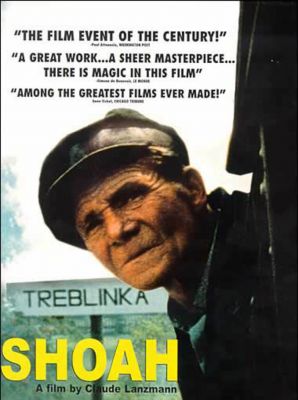

Nel 1985, quando Claude Lanzmann uscì con il suo monumentale documentario Shoah (nove ore e mezzo di durata), la critica cinematografica di mezzo mondo scrisse lodi sperticate; celebre quella di Simone de Beauvoir, secondo cui nel film vi è «qualcosa di magico e la magia non si può spiegare. Abbiamo letto, dopo la guerra, un gran numero di testimonianze sui ghetti, sui campi di sterminio; ne eravamo sconvolti. Ma oggi, vedendo lo straordinario film di Claude Lanzmann, ci accorgiamo di non aver saputo niente». Interessante questo ragionamento: le parole dei sopravvissuti sono poca cosa in confronto al ciclopico lavoro di un regista. Il quale, in effetti, non si era servito del materiale autentico e dei documentari d’archivio, rifiutando di usare le fotografie dei campi di sterminio e dichiarando, in una intervista a Le Monde del 3 marzo 1994, che in caso di scoperta di un ipotetico filmato sull’uccisione di tremila ebrei in un lager, egli tenterebbe di distruggerlo: Shoah è la parola definitiva sul tema. La finzione cinematografica che diventa superiore alla realtà, al punto da sostituirla: si tratta del tipico atteggiamento che Hannah Arendt ha definito «il disprezzo per il dato», caratteristico dell’ideologia totalitaria, di destra e di sinistra. Per dirla con le parole della filosofa: «Totalitaria non è la pretesa della Russia rivoluzionaria che, nelle condizioni esistenti, la dittatura del proletariato sia la migliore forma di governo, bensì la catena di deduzioni, tratta solamente dal dittatore totalitario, in base alla quale risulta logicamente che senza tale sistema non si può costruire una metropolitana, che chiunque sa dell’esistenza della metropolitana di Parigi è sospetto perché potrebbe dubitare della prima deduzione e, quindi, se fosse possibile, bisognerebbe distruggere questa metropolitana, che invero non sarebbe mai dovuta esistere» (Le origini del totalitarismo, Torino 2004, p. 627).

Nel 1985, quando Claude Lanzmann uscì con il suo monumentale documentario Shoah (nove ore e mezzo di durata), la critica cinematografica di mezzo mondo scrisse lodi sperticate; celebre quella di Simone de Beauvoir, secondo cui nel film vi è «qualcosa di magico e la magia non si può spiegare. Abbiamo letto, dopo la guerra, un gran numero di testimonianze sui ghetti, sui campi di sterminio; ne eravamo sconvolti. Ma oggi, vedendo lo straordinario film di Claude Lanzmann, ci accorgiamo di non aver saputo niente». Interessante questo ragionamento: le parole dei sopravvissuti sono poca cosa in confronto al ciclopico lavoro di un regista. Il quale, in effetti, non si era servito del materiale autentico e dei documentari d’archivio, rifiutando di usare le fotografie dei campi di sterminio e dichiarando, in una intervista a Le Monde del 3 marzo 1994, che in caso di scoperta di un ipotetico filmato sull’uccisione di tremila ebrei in un lager, egli tenterebbe di distruggerlo: Shoah è la parola definitiva sul tema. La finzione cinematografica che diventa superiore alla realtà, al punto da sostituirla: si tratta del tipico atteggiamento che Hannah Arendt ha definito «il disprezzo per il dato», caratteristico dell’ideologia totalitaria, di destra e di sinistra. Per dirla con le parole della filosofa: «Totalitaria non è la pretesa della Russia rivoluzionaria che, nelle condizioni esistenti, la dittatura del proletariato sia la migliore forma di governo, bensì la catena di deduzioni, tratta solamente dal dittatore totalitario, in base alla quale risulta logicamente che senza tale sistema non si può costruire una metropolitana, che chiunque sa dell’esistenza della metropolitana di Parigi è sospetto perché potrebbe dubitare della prima deduzione e, quindi, se fosse possibile, bisognerebbe distruggere questa metropolitana, che invero non sarebbe mai dovuta esistere» (Le origini del totalitarismo, Torino 2004, p. 627).

Non a caso, a definire Claude Lanzmann «totalitario» fu proprio un sopravvissuto dell’Olocausto: il dottor Louis Micheels, attaccato violentemente dal regista francese per aver tentato di presentare un documentario su un medico di Auschwitz. La colpa del filmato di Micheels? Porsi la fatidica domanda «Come è stato possibile? Perché?». Secondo Lanzmann, il quesito è di per se stesso revisionista, poiché allo stesso interrogativo posto da Primo Levi a una SS la risposta fu lapidaria: «Qui non c’è perché». Peccato che, nella ricostruzione del romanzo Se questo è un uomo, la replica del carnefice fosse simbolo di ciò che l’umanità non dovrebbe essere. Solo così si spiega il passo, terribile ed emozionante, in cui lo scrittore torinese recita Dante nelle docce del lager: «Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza».

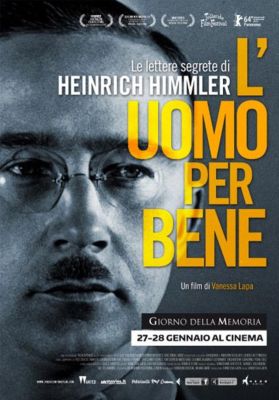

Nel 2015 Vanessa Lapa ha tentato un’operazione opposta a quella di Shoah: nel documentario L’uomo per bene, la regista austriaca ha fatto letteralmente ‘parlare’ centinaia di foto, lettere private, documenti e diari appartenuti ad Heinrich Himmler, forse il personaggio più inquietante dell’intero regime nazista. Scorrono così, in un'ora e mezza di assoluta tensione, parole e immagini di una vita rigorosamente borghese: un buon padre di famiglia, con una breve sbandata per un’amante, che fra una vacanza in montagna e una gita al lago si dedica allo sterminio di milioni di esseri umani. Il risultato è agghiacciante: una vera e propria catabasi nell'orrore, tanto più atroce in quanto perpetrato da uomini normali. Anzi, ‘banali’ come direbbe Hannah Arendt: burocrati senza una personalità forte, privati della capacità di pensare.

Nell’avvicinarsi al Mein Kampf, ciò che spaventa di più è la possibilità di squarciare il velo del libro ‘maledetto’ e di ritrovare, nelle sue pagine, pensieri tutt’altro che ‘elevati’ nella loro mostruosità: un male che non ha nulla di siderale o di assoluto, bensì uno squallido catalogo di concetti arretrati, da caporale di provincia, incapace di comprendere quella cultura di cui pure si dichiara avido fruitore (la pittura di Böcklin, la musica di Wagner, la filosofia di Nietzsche e Schopenhauer). Riflessioni che magari si ritrovano nelle sparate di alcuni politici contemporanei, più o meno edulcorate dall’esercizio della democrazia; peggio ancora, idee che qualcuno ha esternato almeno una volta nelle chiacchiere da bar.

Proibire il libro di Hitler equivale a mitizzarlo, creandogli attorno una pericolosa coltre di mistero che non aiuta la comprensione della storia; divulgarlo significa interrogarsi sulla genesi dell’orrore, che può albergare nel più infimo degli imbianchini venuti dall’Alta Austria. O nella mente di uno squallido impiegato di nome Anders Breivik, le cui idee, per il nostro Mario Borghezio, «sono ottime». O nella più insignificante delle guardie giurate di Orlando, in Florida, convinto – sembra – di meritarsi il paradiso dell’Islam per aver ammazzato 49 omosessuali al Gay Pulse.

Galleria

Commenta